عامر القيسي

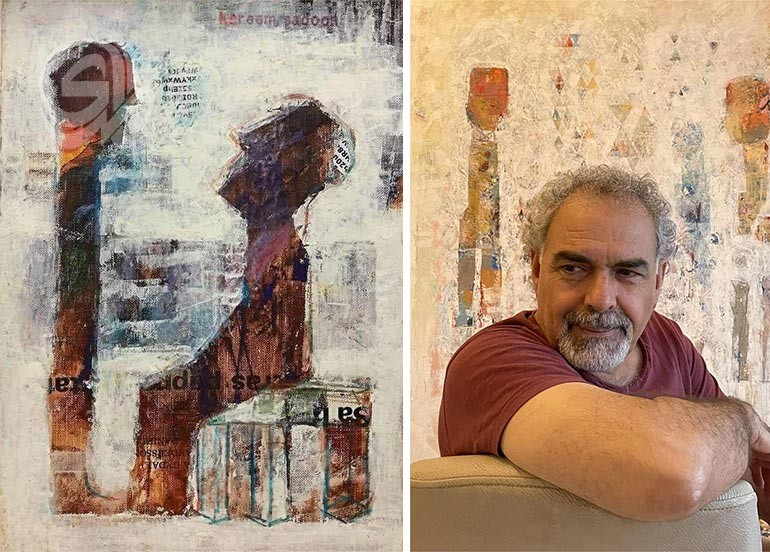

من خشبات المسرح تمثيلاً وإخراجاً وكتابة نصوص ،الى عالم الرواية بفسحات سردياته ، انتقل حازم كمال الدين لينقل معه هوسه بالمسرح وتقنياته الى الرواية ،

حتى أصبح نصّه الروائي مميزاً بالتداخل السردي والمشهدي والسينارستي ، ليقول الناقد ياسين النصير عن روايته " كباريهت " هذه الرواية "لايستطيع كتابتها إلا حازم كمال الدين " ، يقول كمال الدين عن تحولاته السردية هذه "كل هذه التحولات كانت تخضع لرؤية فنية وتطور شخصي يصل في كثير من الأحيان إلى إلغاء معظم الأشياء الجوهرية التي كانت تبني النص السابق. قد تكون الولادات من أرحام النصوص بحثاً عن الهوية".

ابتدأت حياتك الإبداعية ممثلاً وكاتباً مسرحياً فقد كتبت مسرحية "دمية المساء" عام 1992، وأعدت كتابتها بطرائق مختلفة تحت أسماء "زرقة الرماد" 1994، "ظلال فوق الرمال" 1995، "ساعات الصفر" 1999، ثم انتقلت إلى كتابة الرواية فكانت "وداع العائلة المقدسة" 2004، "كباريهت" 2014، "مياه متصحرة" 2015، "مروج جهنم" 2019 بعد ذلك عدت لتكتب "دمية المساء" بطريقة مختلفة تحت عنوان "ذئب البوادي".. هذه الانتقالات ،هل هي بحث عن هوية الكتابة أم عن مساحات متنوعة وأكبر للتعبير والقول؟

- كتبتُ مسرحية دمية المساء، وأعدت كتابتها تحت اسم زرقة الرماد ثم كتبتها مرة ثالثة ورابعة وخامسة. إذا ما قارنت ساعات الصفر مع ذئب البوادي سيستعصي العثور على الوشائج المشتركة إلا باعتبارها شذرات توقظ في الفرد "الديجا فو"، لكنه "ديجا فو" غير قائم على شكل واضح. في الأصل تتحدث دمية المساء عن رجل مخابرات عتيد، مختص بتعذيب المعتقلين السياسيين يُحال على التقاعد، فيقتله الجهاز الذي كان يخدمه، وتجري الأحداث في الفترة الواقعة ما بين مراسيم دفنه ومجيء الملائكة لتحاسبه على خطاياه، وهي فترة تظهر فيها جنيةً كانت عشيقة له وملاكاً حارساً. ولأنه ارتكب ما لا يحصى من الجرائم في حياته تنتزعه الجنية من القبر وتنكبُّ على ممارسة طقوس تعيده إلى الحياة. فالعودة للحياة هي الطريقة الوحيدة لإنقاذه من عذاب الآخرة.

المسرحية مؤلفة من مشاهد ميثولوجية وأخرى واقعية تتناول تحديداً ثيمة الدكتاتور. ولأني لم أتخلّص من هاجس الدكتاتور مازلتُ أبتكر الحلول تلو الحلول لمعالجة نفسي من هذا المرض. أحد هذه الحلول هو إلقاء القبض عليه وتكبيله داخل التدوين الورقي أو على خشبة المسرح.

بهذا المعنى فإن إعادة كتابة هذه المسرحية هي مخاضات متعددة ثيمتها الدكتاتور وأرضها تاريخ العراق من عهد صدام حسين حتى اليوم. والإعادات لم تكن في الواقع إعادات، بل نصوصا جديدة تولد من أرحام بعضها البعض.

أوّل إخراج لمسرحية دمية المساء كان للفرقة البلجيكية (الكوميديا السوداء) 1993، ولعب الدور فيها توني برولان الذي علّمني التخلي عن قداسة المؤلف، وأن النص يُلاك من جديد لكي يصبح قابلا للنطق على لسان الممثل.

في الأسفار عملت على تشظية النص تناسباً مع إلغاء وجود صدام حسين وتشظيته وتحويله إلى ألف صدّام بالأشكال التي رأيناها ونراها في العراق. فكل حاكم في العراق هو نسخة مصغرة عن صدام أو شظية منه سواء كان هذا شيعياً أم سنياً، كردياً أو عربياً، إسلامياً أو من دين آخر... في ذئب البوادي قلت لنفسي إننا نحن الذين نصنع الدكتاتور ثم نبكي وننوح باعتبارنا ضحايا، الأمر الذي أدخلني في العلاقة مع البوتو "رقص الظلمات" وتحويل البوتو من موضوع جسدي إلى موضوع لغوي بصري.

كل هذه التحولات كانت تخضع لرؤية فنية وتطور شخصي يصل في كثير من الأحيان إلى إلغاء معظم الأشياء الجوهرية التي كانت تبني النص السابق. قد تكون الولادات من أرحام النصوص بحثاً عن الهوية.

فيما يخص كتابة الرواية والقصة، فأظنّ أنك تتذكر بأنّ السرد لم يكن طارئاً على حياتي الإبداعية، فقد كنت أكتب من أيام كنا صغاراً، ونشرت عشرات القصص في المجلات العراقية والفلسطينية والعربية إبان وجودنا في بيروت ومن بعدها في دمشق. أظنّ أنّ كتابتي للرواية هي تطور طبيعي. فحين تشتغل في الإخراج المسرحي والتأليف لثلاثين عاماً وأنت تمتلك أدوات السرد سيكون طبيعيا أن تنبثق لحظة تجد فيها أن المعمار المسرحي يمكن أن يتلاقح مع المعمار السردي ليصبح روائياً.

أيام التحضيرات لغزو العراق عام 2002 كنت أعي تماماً ضرورة إسقاط صدام حسين، وكنت أعي أيضاً أن ما سيعقب إسقاط صدام حسين هو تدمير العراق، فليس في وارد أفكار الأمريكي أن يبني حضارة عراقية وليس في وارد أحزاب ترعرت مع أهل الكهف أن تتماشى مع الزمن، أقصد طبعاً الأحزاب الأصولية بشقّيها الطائفي والقومي.

هذا الوعي الواضح أراني بأنّ العراق ستتحطم عظامه في حرب بين دكتاتورين: صدام حسين وجورج دبليو بوش، وجعلني أعي أن هذين البلطجيين قد يتعاركان وقودهما أهل العراق ما جعلني أنتج يومها مسرحية العدادة، كما جعلني أعي بأنني غير قادر على اتخاذ موقف أصطفّ من خلاله إلى جانب أي منهما، وأن خياري الصائب الوحيد هو (اللا خيار!)، أو الندب على العراق كالعدادات.

اللا خيار ضربني في ظهري ضربة قاصمة فانزلق الغضروف ما بين الفقرتين الرابعة والخامسة أسفل الظهر، مما استدعى بقائي في المستشفى لأسابيع. تلك الحالة المرضية أجبرتني على التوقف عن العمل في المسرح ما دفع صديقتي أن تجلب لي لابتوب (أتونس بيه). ذلك الأنيس صار هوساً. وصرت أكتب ما يرد في خاطري ولا أتوقف إلا عند توقف المسكّنات. وبعد أن أمسكت بخيوط ما حفظته في الكومبيوتر تعقّدتْ الخيوط وتشابكت وفقدت سيطرتي عليها، الأمر الذي أجبرني أن أرسم خرائط وأقواساً وتشابكات من نوع لا مسرحي.

ولأنني لم أكن أريد أن أكون روائياً صرت أركز في الكتابة على الجانب المسرحي للنص. لكن للنص حياة خاصة خارجة عن إرادة المؤلف، وهذا ما جعله يخرج عن سيطرتي وسيطرة أدواتي المسرحية ويأخذ مساراً سردياً احتل موقع القيادة فصرت أداة بيد المسار، على الرغم من أنني كنت أقاوم للحفاظ على المسار المسرحي. ولمقاومة فشلي والإيغال في التأكيد على المسار المسرحي واستعصاء عودتي يومها للمسرح شرعتُ استخدم الكثير مما لم يتحقق في أعمالي المسرحية السابقة: ثيمات لم تجد طريقها إلى هذا العرض المسرحي أو ذاك. حوارات ما وراء الكواليس؟

ليس الدفاع عن هويتي المسرحية فقط هو من جعل نصوصي تبتعد عن الهياكل المعروفة للبناء الروائي والدرامي، فبمناسبة ما كان يحدث في بلاد الرافدين كفّ كل ما أكتب وأنتج عن الالتزام بمواصفات نوع أدبي أو جنس فنّي وتخلّى عن القوانين والأعراف. السبب هو اختلال قناعتي بأن ما أنتجته البشرية من وسائل وأساليب تعبيرية هي أدوات إنسانية أو بريئة أو غير شرّيرة!.. إنّ أيام المواطن العراقي (كانت) تختبر يومياً لا إنسانية القوانين والأعراف والتقاليد والرؤى وتكشف لنا أنّ "الإنسانية" هي "إنسانية" غير مشرّفة.

تفهمني؟

أنا لم أتوقف عن المسرح لكي أعود إليه. ففي السنوات المنصرمة أنتجت الكثير من النصوص المسرحية والبحوث وقمت بقيادة الكثير من الورشات المسرحية في المنطقة العربية وخارجها، ومن ذلك على سبيل المثال مسرحية السادرون في الجنون الفائزة بجائزة أفضل تأليف مسرحي للكبار في مسابقة الهيئة العربية للمسرح 2015 وكتابي البحثي المسرحي بيت القصب عام 2015 وورشات التأليف المسرحي في قطر وبلجيكا 2017 والتمثيل في تونس 2018 وممارستي المنتظمة للتدريس المسرحي في بلجيكا في شؤون التأليف لمسرح ما بعد الدراما. ما حدث ويحدث لي هو أن حياتي انشطرت قسمين مسرحي وروائي ولا أدري فيما لو سيستمر هذا أم يتوقف.

في رواياتك يحل هاجس الموت بدلاً عن تفاصيل الحياة. هل أنت خائف من الموت الى هذه الدرجة، لماذا هذا الهاجس، هل هو بسبب محطات الموت التي عشتها داخل وخارج الوطن؟

- لست خائفاً من الموت صديقي. من كثرة الموت الذي مرّ بالعراقيين، وأنا أحدهم، لم أعد أحفل بالموت

الموت أصبح موضوعاً أدبياً وفنياً ولم يعد موضوعاً وجودياً!!

لو كنت داخل العراق هل كنت تستطيع الكتابة بنفس محتوى وأسلوب ما أصدرته من نصوص ؟

- لو كنت بقيت في العراق لكان (أخي صدام حسين!) قد قطع رأسي، لأن رأسي أينع وحان قطافه، أو لكان أجبرني أن أصبح فناناً، كاتباً، كما يريد هو، أو لكان رمى بي في أتون زنازينه وحروبه ولم أخرج من هناك إلا كما خرج أبناء جيلنا من تلك الحقبة الحالكة الظلام .في المنفى البارد، الجحيم الحالك البياض، تعلمت ما منعه صدام حسين على أبناء جيلي في العراق: تعلمت أن أفكر بحرية بدون رقيب، أن أساءل كل التابوهات. ومن خلال تعلم لغات وأخلاق أخرى صرتُ أنظر للغة العربية بطريقة تجرّدها من القداسة والتكلّس وأصبحت أنظر للأخلاق خارج ذلك القاموس العقيم الذي فرضته علينا السلطات بشتى مسميّاتها.

غالباً ما تكون حاضراً كبطل لرواياتك وتحاول أن تختفي خلف شخصيات من نوع آخر ولكنك في النهاية تعترف " قررتُ ذات لحظة لا أمل أن أحوّل بطل الرواية (مياه متصحرة) الميت إلى حازم كمال الدين. هل تحاول أن تنتصر على البطل الآخر الموجود في الرواية؟

- بعد أكثر من أربعين سنة في العمل في المسرح تعلمت شيئاً مهماً، قد يبدو بسيطاً للآخرين من الوهلة الأولى: أسوأ الممثلين هو ذلك الذي يلعب شخصيات أخرى على المسرح ولا يكون هو نفسه. هذا الذي تعلمته غدوت أطبّقه في المسرح وفي أعمالي الإبداعية. لقد تعلمت أيضا قضية مهمة وهي أن اقتباس/إعادة كتابة هموم الناس ووضع اسم المؤلف عليها هو شكل من أشكال السرقة الأدبية. تصوّر أن جارتي مرّت بها كارثة استثنائية. حكت موضوعها المروّع لي لأنها تعتقد أن موضوعها يصلح للمسرح أو السينما أو السرد، فما كان من حضرة جنابي إلا أن كتبت تلك القصة ووضعت اسمي عليها!

من هو المؤلف الحقيقي؟ ما الفرق بين هذا ومن يقتبس/يسرق/ينتحل أحد الأعمال الأدبية المكتوبة؟ نحن نتهم الكاتب بالانتحال لأنه سرق من زميل له، وفي نفس الوقت نعتبر (سرقتنا) لآلام الناس عملاً مشرّفاً!