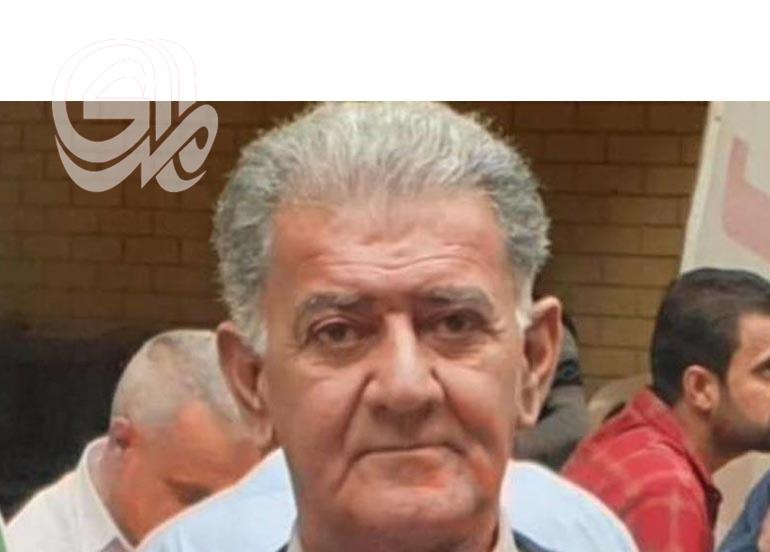

نجم والي

كان يوماً بارداً من شباط 1980، وكان يوم أربعاء على ما أتذكر حين إقتادونا سوية من معسكر المحاويل إلى زنازين التعذيب في مديرية الإستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع بغداد،

كنا سبعة جنود تابعين لكتيبة الإستمكان في معسكر المحاويل، خريجين جامعات ولأننا لم نكن بعثيين حملنا رتبة نائب عريف، ولأننا كنا سبعة أطلقنا على أنفسنا “العظماء السبعة”، لم نكن عظماء حقيقة، كنا مجرد بشر، شباب تخرجوا للتو، يحلمون العيش بسلام، لكننا في بلاد وادي الخرابين، ولابد من دفع الضريبة حين لا تنتمي للقطيع! في صباح يوم الأربعاء البارد ذلك، نزلنا من جهة الشواكة، نزلنا الجسر، نحن الجنود السبعة، الـ “خفر قاعة” أيضاً، كما أطلقوا علينا في الكتيبة، لأن ضابط أمن الكتيبة، الذي فشل في إقناعنا بالإنتماء للحزب الحاكم، حرم علينا التدرب على السلاح أو حمله مثل بقية جنود الكتيبة، كما منعنا من القيام بواجب حراسة المنشآت العسكرية، فقط: حراسة قاعات النوم، وخاصة بما يتعلق بي، لأن الملف الذي جاء باسمي من مديرية أمن العمارة وكلية الآداب جامعة بغداد ومن استخبارات القاعدة البحرية في البصرة (حيث خدمت قبلها قرابة4 شهور مترجماً لجنرالين من المانيا الشرقية)، يقول “نجم والي معارض خطير!!!”. كان وقت الغذاء، حين نزلنا الجسر بإتجاه وزارة الدفاع، بعد أن أكلنا للتو في مطعم عند ساحة الشهداء، وكان يقودنا عريف نحيف، أسمر البشرة من سوق الشيوخ، عريف دحام، قال لنا” اشبعوا”، وكأنه عرف أن الجنود الذين يقودهم، سيجوعون هناك، عندما تُغلق عليهم أبواب سجن مديرية الاستخبارات العامة. ما أزال أتذكر، أن عجوزاً وقفت هناك، ليس بعيداً عن بوابة مبنى وزارة الدفاع، وعندما دخلنا، بقيت أتلفت للوراء، أنظر للعجوز، مثلما لم تكن العجوز في ذلك اليوم الشتوي البارد، تقف لوحدها. كانت هناك طفلة صغيرة إلى جانبها، مسكت الطفلة بيدها، ومالت بجذعها إلى اليمين، لكي تلاحقنا بنظراتها. لم أنتبه لها في البداية، لكنني فجأة تعرفت عليها، لقد سبق وأن رأيتها ذات مرة تقف عند المكان نفسه قبل قرابة عامين حين كنت في طريقي من كلية الآداب من جهة باب المعظم، هكذا ظن لي، وعندما أردت التأكد من ظنوني، كانت البوابة الضخمة لوزارة الدفاع قد أُغلقت وراءنا، ومن هناك رأيت البنت من جديد، لبست بلوزة متهرئة، لونها زرقاء، تقف منحنية تتطلع بي.

عندما انغلق باب الزنزانة الحديدي الذي لم يكن فيه ولو ثقب صغير ليسرب ولو القليل من الضوء، عرفت أننا لن نرى النور بعدها، بدل ذلك بدأت ليال العذاب والتعذيب الطويل ونحن ننام تحتنا بطانية متهرئة تحتها بلاط بارد، كان الأسبوع الأول من شباط 1980، في زنزانة لا يدخل فيها ضوء، فقط مصباح في الزاوية مشتعل ليل نهار (هل كنا دجاج دواجن هلا أجبتي أيها الــ باش مهندس زراعي؟)، لا نعرف متى يبدأ الليل، سوى من أصوات فرامل السيارات القادمة من الترافيك لايت القريب عند باب المعظم، أو من صوت مؤذن جامع الأزبك التاريخي المتاخم لزنزانتنا، زنزانة كانت ربما مساحتها عشرين متراً، فيها 66 سجيناً، ما زلت أحفظ هذا الرقم، منذ أن أحصيتهم أول يوم، في تلك الزنزانة الحقيرة (وهل هناك زنزانة غير حقيرة؟) التي كنا نتاوب فيها: قسم يجلس، قسم يقف، قسم ينام، أقول في تلك الزنزانة كل ليلة وقبل أن ننام (هل كنا ننام حقاً؟)، كل ليلة وأصوات الصراخ والتعذيب، وصوت هذا السجين الذي جُن، وكان يضرب رأسه بالحائط حتى يدمى ويخر صريعاً، فيستريح (هل كانت تلك استراتيجية منه لتفادي التعذيب؟)، وعياط الجلادين، أغلبهم كانوا يسكرون قبل التعذيب، أو على صوت جلب معتقلين جدد، وكنت أسمع صوتك، أنينك وأنت تستنجد „يمه“ بأمك البعيدة، وأنت تتلقى أقسى الركلات والرفسات، لماذا؟ لأنك لم تتردد من محاولة كسب المسجاين للحزب الشيوعي، كنت أنت وأسعد اللامي وسين ياء الشيوعيون الوحيدون من ضمننا نحن السبعة (على عكسنا مثلاً أنا وزميلك من كلية الزراعة بغداد، والرسام وليد محمد اللامنتمين، أو الفوضويين كما كنت تطلق علينا!)، هل تتذكر الأطفال الثلاثة، أخوة أصغرهم كان عمره 8 سنوات، الأوسط 10 والأكبر 13 سنة، جلبوهم من ريف كربلاء، رموهم مثل بساطيل، قالوا لا تعطوهم اغطية، بعدها لفلفناهم ببقايا متهرئة من بطانياتنا (هل ترى إبداع المعتقلين؟) في الصباح وبينما نقف أمام المرافق والكلاشنيكوف مصوب علينا، وتحت برد شباط في ساعات الفجر الأولى، كان الطفل الأصغر منه يسألني وهو يرتجف تحت البرد، عمو راح يبدي التعذيب هسة؟ كانت المرة الأولى التي ناداني فيها أحدهم عمو، أية مفارقة وأنا لم أكمل حتى سن 23 عاماً! في ذلك الصباح عرفت أننا حتى إذا متنا، فإن هذا النظام لن يدوم، نظام يخاف حتى من الأطفال ويعتقلهم، لا حياة له على المدى الطويل، هل كان ذلك جواب على أسئلتنا في الليل؟ لا أدري، لان السؤال ظل يدور، كل ليلة من غير المهم ما يحدث حولنا، وقبل أن ننام، إذا لم يأت جلاد ويرفسنا لنخرج، لكن قبلها علينا تعصيب أعيننا، لأن الدور جاء علينا، كل ليلة وقبل أن نغلق أجفاننا نتساءل، هل سنخرج من هذه الزنزانة؟ هل سنرى النور؟ هل سنتمشى في شوارع بغداد بعدها؟ هل سنرى حبيباتنا؟ بكلمة واحدة: هل سنعيش؟ سؤال بطر حقيقة، لأن لا أحد دخل زنزانات تعذيب البعث وصدام حسين وخرج منها حيا؟ ألم ينزولنا، يمحوا اسماءنا من سجل الرواتب في كتيبة الاستمكان في معسكر المحاويل؟ وعندما قلت لمحاسب الكتيبة (عذافة: هكذا هم نواب الضباط أما من فلاحي الجنوب أو من فلاحي كوردستان) لماذا فعلتم هذا، أجابني „عمي اسكت أكو واحد اعتقلوه وطلع حي؟ أنتم تحرسكم ملائكة، كل واحد منكم لازم يذبح ديج!“ لم نذبح ديكاً أو خروفاً، لا قبلها ولا من بعد... لكننا كل ليلة وقبل أن كنا ننام على الأرضية الباردة لزنزانة التعذيب التابعة للشعبة الرابعة (أو الخامسة؟) مديرية الاستخبارات في بناية وزارة الدفاع، كنا نحلم، أننا سنعيش! لماذا كان علينا أن نموت ونحن بداية عمر الشباب؟ الجواب كان يأتينا في نهار اليوم الثاني، أولاً على شكل كلاشنكوف تدفعنا إلى المراحيض، (فقط في العراق يبول المرء ويخرا في الصباح وكلاشنكوف مصوب عليه)... ها نحن نعيش وإن تحت رحمة الكلاشنكوف، لكن بعدها وعندما يواصل النهار عمله، نحاول مواصلة العيش داخل الزنزانة المكتضة بالمعتقلين، بعضهم لحاهم طالت، بعضهم جلس هناك منذ شهور أو سنوات، لكننا كنا نبتسم ونتطلع لبضعنا، وكنا نعرف لماذا، ها هي اصوات الدفوف والطبل والرق والجالغي والهجع تأتي إلى مسامعنا، تأتي من الرازونة الصغيرة التي انفتحت عند الزاوية في السقف قريباً من المصباح المدخن ضوءا، بالضبط أمامنا، إلى جهة اليمين، فنعرف أنها الفرقة القومية للرقص الشعبي بدأت بالتدرب تعمل بروفات على خشبة مسرح قاعة الشعب... فقط عندما نسمع ايقاعات الموسيقى والرقص، صوت الأقدام وهي تضرب على الخشبة، كنا نعرف أننا سنعيش...

المرة الأخيرة التي التقيت بك بها كانت في صيف 2019 في بغداد، بعد قرابة أربعة عقود من إعتقالنا هناك، وكنت منهكاً، أتعبتك البلاد، دردشنا وشربنا سوية وضحكنا، قلت هل رأيت يا نجم؟ نحن الذين عُذبنا ودخلنا السجن لم نقدم على راتب أو تعويض لسجناء سياسيين؟ قلت لك، لم ولن نفعل ذلك، كل مبالغ العالم، كل ذهبه لن يعادل أو يعوض لحظة من لحظات التعذيب التي قضيناها هناك، ثم هل نسيت، أن كل ما يهمنا سابقاً والآن، هو أن ننام بضمير مرتاح“، أتذكر أنك احتضتني وبكيت، بعدها ودعتك ويدي على القلب...

و.... قبل وداعنا، سألتك إن تذكرت البنت الصغيرة التي وقفت عند بوابة وزارة الدفاع؟ فأجبتني، يا لذاكرتك يا نجم، ليت ذاكرتي بمثل هذه القوة، لقد أنهكتنا الأيام يا نجم...

نعم، لقد أنهكتنا الأيام يا صديقي، ومن يدري، البنت الصغيرة التي رأيتها تقف عند بوابة وزارة الدفاع كانت منهكة سلفاً في ذلك الحين، فكيف ستكون حالها الآن؟ أربعة عقود مرت، لا أدري إن كانت ماتزال على قيد الحياة، كم أتمنى ذلك، لعلها تقرأ هذه الكلمات، لعلها تتذكر ذلك اليوم البارد من شباط 1980، نعم، لعلها تقرأ فتعرف أن إثنين من العظماء السبعة أو الخفر قاعة الذين رأتهم يهبطون من جسر مدينة الطب بإتجاه زنازين التعذيب، ماتا: الأول أسعد اللامي قبل قرابة عامين أما الآخر فقد اختار يوم موته مع يوم موت العراق 30 تموز 2022، كأنه أراد أن يثبت لنا، أنه باقي على العهد، أكثر من أصيل، نعم، كم أتمنى أنها ماتزال تعيش، لكي أقول لها، أنك نجوت من الذكورية والديكتاتورية والحروب، إنج بنفسك هذه المرة من أشرار العهد الجديد، أصحاب الوجهين، الوجه الأول الشرير الذي يروه لنا علناً كل يوم، والثاني المضمر، الوجه الأكثر شراً... أرجوك لا تصدقين أكاذيبهم، كوني أنت نفسك وحسب، مثلما فعلنا نحن آنذاك ولم نترك أنفسنا تُقاد مع القطيع!

اترك تعليقك