هزّتني وفاةُ الشاعر العزيز مؤيد الراوي في برلين. هزّتني مشاعرُ الذنب أيضاً.

كنتُ أنوي زيارته، وأَعِدُ بها كل حين، ولكن ارتباكاتِ صحتي تَحول بيني وبين السفر إليه، لمواساته في علله، ومؤانسته التي تُطربني وتُطربُه. فهو من بين أصدقائي الأكثر حميمية.

وبقيتُ أَعِده، وأَعِدُ النفس، حتى هذه اللحظة التي بلغني فيها خبرُ رحيله.

استيقظتُ الفجر، وكان الأفقُ يشي بيوم مشرق، على غير عادة لندن هذه الأيام، ولكني لم ألتفتْ إليه مستبشراً، كعادتي، أنا العاشقُ الممتن لهذه المدينة الغنية، الكريمة، لأني ما زلت تحت وطأة نزلة برد حادة ألمّت بي منذ أسبوع. وقرأتُ نبأ رحيلِه، ونبأُ رحيلهم يُقبلُ فجراً، وكأن النبأَ خفّفَ وطأةَ البردِ عليّ، كما خفَّف البردُ بدوره وطأةَ النبأ، فاستسلمتُ مُعافى لذكراه، وكأني أتأمل كياناً عزيزاً على النفس، يُقبل عليّ بغبطةٍ. ولي أسىً أعرفه، لا يُقبل مع الحدث الفاجع، بل يستيقظ في داخلي، وكأنه متحفّز يبحث عن ذريعة. فبمن، أنا الذي لا أُحسَب على المؤمنين، أترحّم على الموتى إلا بمزيد من الحب.

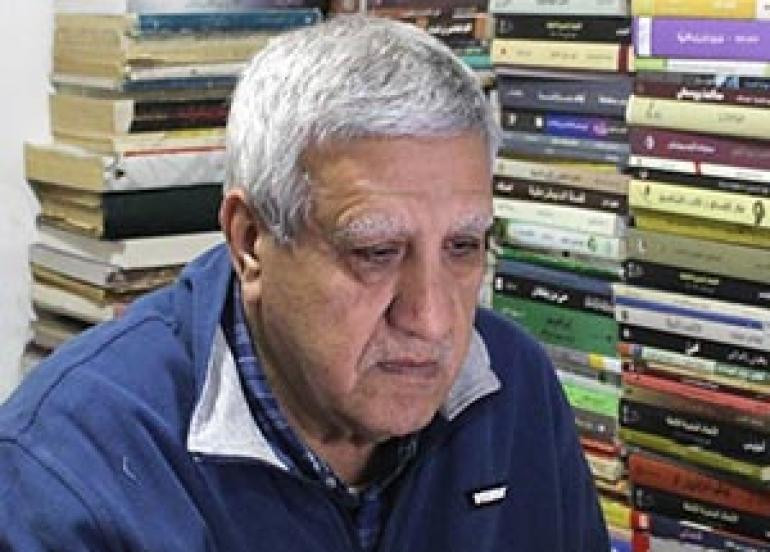

مؤيد الراوي أحدُ أعمدة الجيل الستيني في العراق. عرفنا بعضاً في منتصف الستينات، ووضع لي تخطيطَ غلاف مجموعتي الأولى "حيث تبدأ الأشياء". وكان من أعيان "مقهى المعقّدين"، والصحافة الثقافية الحرة، غير الرسمية. بطيء في العبث، وبطيء في الرفض، واللا توافق. وبطيء في الحديث، وعادة ما يستعين في حديثه بحركة ذراعه اليمين، شأن معظم "جماعة كركوك". لأن العربية في كركوك كانت لغة بين اللغات، ولم تكن تمنح المتحدثَ بها طلاقة التركمانية والكردية مثلاً. والطريف أن استعانةَ مؤيد بحركة اليد، ولقوة تأثير شخصه على مريديه، أصبحت علامةً فارقة فيهم.

هاجر معظمُنا، ممن كتم "لا" الرافضة لسلطة البعث في 1969، إلى بيروت. وكانت حينها تتمتع بميزتين بارزتين: عاصمة النشر لثقافتنا وشعرنا، وعاصمة لإعلام المقاومة الفلسطينية. انتسب مؤيد مع المجموع إلى الثانية، بفعل انتساب سياسي يساري، مشوب بلمسة وجودية. وبقيت أنا أبحث عن انتساب لا وجود له.

انقطعت السبلُ بيننا، حتى التقيتُه في برلين الشرقية، هو والشاعر فاضل العزاوي. وكانت علاقتُهما مازالت متينة، وهم أبناء مدينة واحدة، ومزاج طليعي واحد. ولكن تحولات مؤيد، بفعل منفى ألمانيٍّ أكثر عمقاً، وأغنى، وأكثف مرارة، وأدعى الى الرحيل الداخلي، منه الى رحيل الفانتازيا الأدبية الخارجي، أبعدته عن صاحبه. ففاضل كان ناشطاً في العمل الصحفي، متطلعاً إلى حال اجتماعي أفضل، يزهو بـ"أنا" على شيء من التضخم، متهيجاً أبداً بالفانتازيا، ومأسوراً بالفكرة المجردة، ولا يكاد يمس الأرض.

بالبطء ذاته عاد مؤيد إلى الكتابة، وعاد نصُّه، في "المقالة"، وفي "قصيدة النثر"، يتمتع بخصائص كانت تُدهشني دائماً. والرائع أن هذه الخصائص متشربة في كيان مؤيد كإنسان. فحين نجلس نتحدث، كانت تُطربني لمسةُ العمق في جملته. فهي تخرج منه كتلةً صلبة، مُصاغة بجهد وعناية. ويُطربني هذا التوازن في المعايير، فلا فساد من مبالغة، ولا شائبة من عقائدية. وتُطربني هذه النزعة العقلانية في المنظور إلى الآخر، وإلى الحياة. عناصر لا يمكن ألا أن تخلق قلباً، مشفقاً، حانياً على الحياة وعلى الانسان. ولا بد أن تخلق ذاتاً، لا تميل إلى التضخم، بل إلى التلاشي.

جمع أولى "قصائد النثر" في بيروت، وأصدرها تحت عنوان "احتمالات الوضوح" 1977، فطوتها الحرب الأهلية في النسيان. ثم أقام هو في الصمت قرابة ثلث قرن. هل كان يكتب حينها، ولا ينشر؟ لا أعرف. إلا أنه شرع في كتابة المقالة الطويلة، وصار ينشرها، وفي كتابة قصيدته، ويحتفظ بها لكتاب أصدره عام 2010 بعنوان "ممالك"، عن دار الجمل (عرضتها في عمودي هذا)، ثم قبل وفاته بأيام أصدرت له دار الجمل أيضاً كتابه الثالث "سرد المفرد"، لم أطلع عليه بعد.

توفي مؤيد الراوي ليلة الخميس الفائت (8/10/2015) عن 76 عاماً، بعد أيام معدودة من وفاة شاعر ستيني عزيز آخر، في المنفى الدانماركي، هو وليد جمعة.

نبأُ رحيلهم يُقبل فجراً

نشر في: 18 أكتوبر, 2015: 09:01 م