"تسكن العين المرئي كما يسكن الإنسان بيتاً"(موريس ميرلو ــ بونتّي )

(2-2)إذا ما نظرنا إلى الفن مجردا ً من سمته الذاتية وتعلقنا بسمة انتمائه إلى الإبداع بشكل عام ، نجده صورة معبّرة عن ظواهر متعددة منظور لها من خلال رؤية بصرية مختلفة . وهذا الاخت

"تسكن العين المرئي كما يسكن الإنسان بيتاً"

(موريس ميرلو ــ بونتّي )

(2-2)

إذا ما نظرنا إلى الفن مجردا ً من سمته الذاتية وتعلقنا بسمة انتمائه إلى الإبداع بشكل عام ، نجده صورة معبّرة عن ظواهر متعددة منظور لها من خلال رؤية بصرية مختلفة . وهذا الاختلاف إنما ينمّي الاختصاص والسمة الذاتية ، وفي الوقت نفسه يُعطي وظيفة مضافة أمام رسالته في الحياة . ولعل التصوير الفوتغرافي واحد من تلك الأجناس الفنية الإبداعية التي عبّرت من موقعها المألوف والمتعارف ثم المتداول في الوظيفة الاجتماعية ، في كونه حرفة ذات مسحة فنية تحاول أن تؤرخن الواقعة والشكل ، باعتبار الكاميرا ذات مساس بحاجة الإنسان اليومية في أداء وظائفه . لكنها في الجانب الآخر محاولة لإنتاج الواقع شأنه شأن الفنون الأخرى كالرسم والموسيقى والشعر والسرد ، له ما لها مجتمعة ومندمجة في الوظيفة وأدائها ذاتياً وموضوعياً . فالصورة هنا ومن خلال عين الكاميرا لا يُنظر إليها باعتبارها مجرد إعادة إنتاج لواقعة أو حادثة ، ولكن باعتبارها مجموعة عمليات بناء وتركيب ، فهي ليست فسحة مكررة ، بل نسخة تُعيد إنتاج الواقع بشكل إبداعي محفوف بالرؤى المتطلعة . وفي هذا لابد من ذكر أنها ـ أي الكاميرا ـ تنطلق من حساسية ذاتها من جهة ، ومن حساسية عين الفنان من جهة أخرى . هاتان السمتان تتوفران على حقلهما المعرفي والوظيفي ، كما هي الفنون والأجناس الأخرى . بمعنى نجد أن النظرة إلى الصورة اختلفت تماما ً بسبب ارتباطها بالمعرفة الموجِهة والموَجَهة .أي أنها تُعطي وتأخذ ما يلزمها من الضرورات لتحقيق كينونتها وكينونة منتِجها .

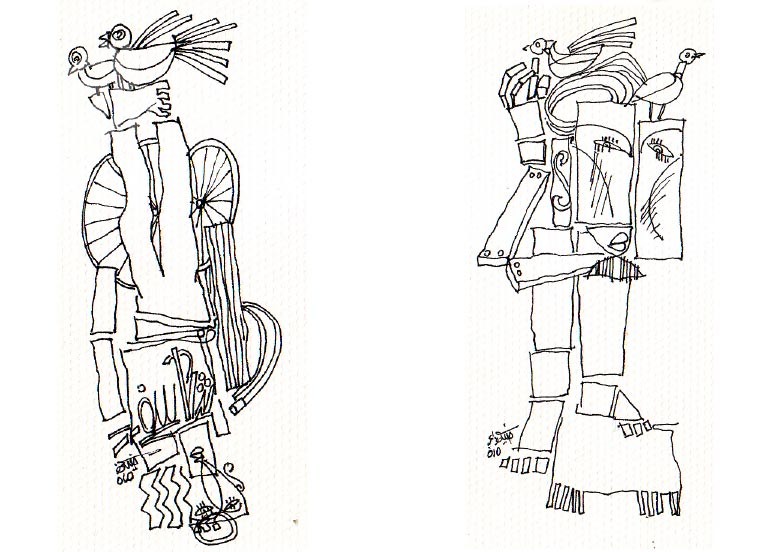

من هذا فالصورة قادرة على الإنتاج بدرجات كبيرة . بمعنى يتعمد المصوّر النظر إلى المشهد الحياتي أو المقتطع اليومي ، لا لكي يؤرخ تفاصيله فحسب ، وإنما ينظر إليه ابتداء من أجل فحصه والتدقيق في خصائصه الظاهرة أو الخفية ، لغرض الوصول إلى ما هو مخبأ في داخله أي التوصل إلى اللامرئي فيه . ولا يتم هذا إلا عبر دراسة التفاصيل والأجزاء التي هي عبارة عن إشارات ممكنة لعكس ممكنات أخرى غير محسوسة باعتبارها غير مرئية . وهنا يكمن تقارب وظائف الفن سواء أكان هذا فناً تشكيلياً أو صورة فوتغرافية أو شعراً أو سرداً. فالصورة هنا هي المتن الفني الباحث عن ما هو داخل المشهد . وهي ـ الصورة ـ لغة أخرى لا تبتعد في وظيفتها عن اللغة التي تُكتب بها الآداب والفنون . فهي كالشعر لها مسبباتها وممارساتها وشكلها الفني الخالص . لأنها أساساً تعتمد جدلية الوجود في اختيار اللقطة أو المشهد ، أي النظر إليها بصيغتها المتحركة وقوانين منظوماتها الفكرية . هذه الجدلية تتيح للمصوّر أن يُقدم وجوده الداخلي عن طريق الوجود الخارجي . وبهذا يمكننا النظر إلى الصورة الفوتغرافية على أنها صورة لمشهد شعري يُعبّر عن الواقعة . فلو اختير فنانين من كلا الجنسين ليعبّرا عن ذات المشهد ، لرأينا أن ما نشاهده أو نقرأه هو صورة تمثلت المشهد بطريقتين مختزلتين ومختلفين في البنية ، ومتطابقتين في نتائج التعبير . وفي هذا لا يشترط وجودهما صورة الواقع كما هو ، بقدر ما نشاهد نوعاً من الرؤى للحادثة أو الواقعة أو المشهد . من هذا نجد أن الكتابة تتحقق داخل الشاعـر ، والرؤية تتم داخل المصوّر أيضا ً ـ كما ذكر ( سلفرمان ) بحيث تتوحد النظرة إلى كلا الناتجين من خلال طبيعة التعبير وفيوضاته على الورق أو عبر الصورة الفوتغرافية ـــ الكارت ـــ .

إن الصورة الفوتغرافية منذ ظهورها في بدايات القرن التاسع عشر لعبت دوراً مهماً في المجال الاجتماعي . وقد اشتملت على أدوار خاصة بالفن والعالم والتسويق والقانون والذاكرة الشخصية . وفي هذا الخصوص نلاحظ أن ( ميرلوبونتي ) قد تبنى أفكار ( لاكان ) حول اللاشعور بوصفه يشبه في بنيته اللغة . وأن ما يُميّز عين الفنان هو أنها عين تدرب نفسها دائماً على اكتساب أسلوب خاص في الرؤية أو منظور خاص لديه في رؤية العالم . من هذا يمكن النظر إلى شيئية ( آلان روب جرييه ) باعتبارها تقترب كثيراً من بؤرة الصورة الفوتغرافية وهي نوع من النزوع تسير في اتجاه نزع الإنسانية عن الفن . والاهتمام بعالم الحواس ، إذ يتم من خلال هذه الممارسة رصد المؤثرات ، وذلك بتكثيف وصف الأشياء لذاتها من خلال السرد البصري أي الاستعانة بعين الكاميرا . لذا يمكن النظر إلى نوع التعبير سواء كان باللغة باعتبارها وسيط توصيل أو الكاميرا كذلك عبر ما هو منتَج من أثر ، سواء كان صورة أو قصيدة أو مقطعاً نثرياً أو سرداً ، في كونها قادرة على ضخ المعاني من زوايا مختلفة وفقاً لخاصياتها الذاتية ، باعتبارها أدوات تعبير قادرة على الرصد والتمثل والبث . فالفنان الفوتغرافي يمتلك حساً شعرياً ، ونقصد هنا الفنان الذي يدرك خطورة الصورة ووظيفتها . ولعل المصور الآخر الذي يسوّق صورته ، بمعنى يفعّل الكاميرا من أجل العيش وذلك بالتقاط صور الآخرين ، هو بالذات يتعامل مع المختلف والمختلط المتنوع . وهذا الاختلاط يولد نوعا من التجربة في مستقبل الأيام ، إذ تتحول المهنة من حرفة للتكسب إلى أخرى فنية . فالابتداء قد يقود إلى المعرفة الكلية المحاذية لوظيفة الكاميرا . فلو تصفحنا بدايات الفنانين في هذا الشأن ، لوجدنا أنها بديات حرفية ـ مهنية خالصة ، غير أنها قادت نحو الحرفة الإبداعية ، بسبب التراكم في المشهد وفي إنتاج الصورة . ولنأخذ الفنانين ( عبد علي مناحي وناصر عساف ) مثلا ً ، فقد نشآ مع الكاميرا المتنقلة والبوكس ، تلك التي تمتلك عالماً سريا ً مدهشا ً ابتداء من جلوس الشخص أمام عدستها مرورا ً بتحريك غطاء العدسة ، وتدويره أمام الشخص ، ثم إدخال الكف في اسطوانة القماش الرخوة ، والنظر عبر دائرة مثبتة في أعلى الصندوق والنظرات التي يوجهها المصوّر عفوياً إلى الشخص ، وآخرها سحب المجر وإظهار الصورة المبتلة وإلصاقها على أوجه الصندوق لتجف ، حتى إجراء عملية القص والتسليم . هذه الحيثيات الإجرائية ما نعني بها إحداث التراكم في فعل التصوير . يُضاف إليها تأثير فعل التجوال بكاميرا محمولة . هذه الإجراءات الوظيفية بأسرارها وغناها من خلال التجدد والتنوع هي التي قادت ( مناحي وعساف ) وسواهما إلى احتراف وظيفة الكاميرا في التعبير على أساس ما تعقده بينهم وبين العالم من صلة معرفية إنتاجية . فقد توسعت الرؤية للكاميرا ووظيفتها ، في الوقت نفسه نمت رؤية الفنان واتسعت وأصبح ليس الآن ، بل منذ عدد من السنين وجود مصورين ذوي حرفة معرفية كالمصورين ( ميري وأرشاك ) على سبيل المثال لا الحصر . وهذا الحراك أنتج على صعيد تاريخ الصورة وفعل الكاميرا العراقية مجموعة كبيرة من الفنانين ، ابتداء من الفنان ( جاسم الزبيدي) وصولاً إلى ( فؤاد شاكر ).