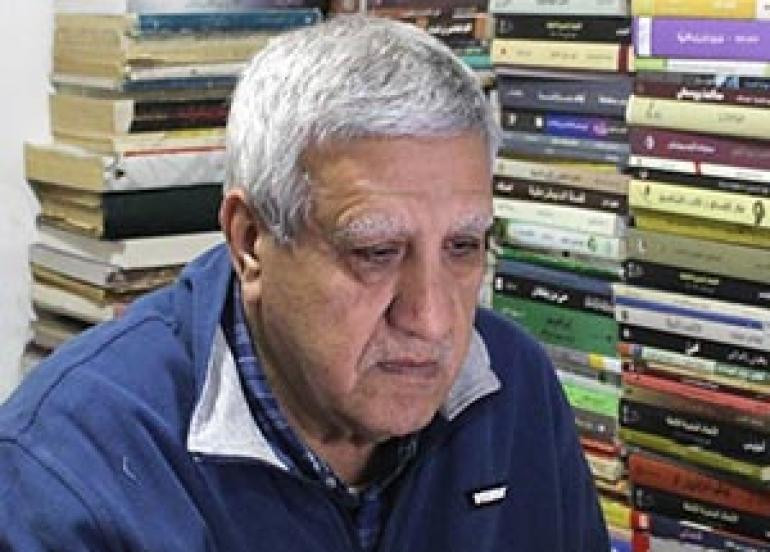

حبُّ الكتاب، شأن كل حب، يتوهجُ مع مطلع الصِبا. ما يتوفر من مصروف الجيب المتواضع، أضعُه على بعض، لأشتري به كتاباً. حفنةُ الكتب التي تحتضن بعضاً، تجد ملاذاً في صندوق صغير. رفُّ الكتب يلائم مرحلةً تاليةً أكثرَ جرأة، وسط عائلة لم تألف الكتاب.

المكتبةُ أكثرُ أصدقاء قارئها وفاءً. توفر له العزلةَ، وإذْ يجدها موحشةً، تُرفقها بالطمأنينة. تعلمه، من مرحلةٍ مبكرة، الحوارَ الصامتَ معها، أي الحوارَ الصامتَ مع النفس؛ أولَ نبتةٍ لهوية الشاعر. حين تخرجُ الكتبُ إلى الرف تكون قد بلغتْ مراهقتَها، أول إعلان عن تحرّقِها العاطفي.

هكذا بدأتْ مكتبتي الخاصة، في بيتنا المتواضع جوارَ دجلة. صارت تتسع، ومع اتساعها تتوارى مصادرُ تمويلها في الغيب. سعرُ الكتاب يلوّثُ مكانته في النفس. يلوّث مقدارَ كرمه، ورعايته. مرةً، وكان راديو بغداد يقدم مقالات لكتّاب، أرسلت إليه في آخر مراحل المراهقة مقالاً، ففاجأني ردٌ بالموافقة. دعتني الرسالةُ أن أزورَ الاذاعة لقراءته. تم تسجيلُ قراءتي المتعثرة على مراحلَ عدة بسبب كثرةِ الهفوات. بعد أسبوع استلمتُ ثلاثة دنانير، اشتريت بها "معجم الأدباء"، بمجلدات سبعة، لياقوت الحموي. اشتريته بفعل سحر طبعته الأولى أولاً. كنتُ أتلمس ورقه، أشم رائحته القديمة، وأتأمل حروفه بحركاتها الناعمة، وأقرأ ترجمات الأدباء فيه بصوت مسموع؛ قراءةُ روح لا قراءة عقل. ثم توالى التوحيدي على الرفوف والجاحظ وأبو الفرج وسلامة موسى وطه حسين وعلي الوردي وكتب الرواية والشعر. اتضحت الكتب على الرفوف لكل عين، ولكن حوارَها الصامتَ معي لم يتّضح لأحد. علمتني أنْ أختلي بنفسي، أحاورَها بصمت. كان حوار المكتبة يُملي عليّ الأسئلةَ، ولا إجابات. يأخذني باللين حيناً، أو بالشدة أحياناً، إلى ما تُملي الأسئلةُ عليَّ من ارتياب بهذا الظاهر، الذي يأخذ المحيطَ حولي من ياقته، ويُلقيه في غمرة "التسلية الدموية": معترك العقائد، الدينية أو السياسية. ففي الوقت الذي كان المحيطُ يلقي عليّ بالأسئلة: ما هو موقفك من القومية؟ ولمن تنتسب؟ وهل أنت أخضر، أم أحمر، أم عامر بالإيمان بالله ورسوله، أم بالله ورسوله وآل بيته؟ كانت مكتبتي تلقي عليّ بالأسئلة: من أنت؟ ما معنى القناعة؟ ما الكون وخالقه؟ وهل أجرؤ على اتخاذِ موقف داخل مُعترك؟ ما هو الحب؟ وهل الكراهية عاطفة شأن الحب؟ ولمَ ينتابني الحزنُ دون علّةٍ ظاهرة؟ وصارت تغريني بقراءة الفلسفة، فأقرأ ولا أفهم.

كانت مكتبتي، التي تُملي عليّ الأسئلةَ، تُملي عليَّ وفاءً لها، لأنها وحدها التي تشحذُ الحواس، وتجعلها قادرةً على التّماس مع ذلك الغشاء الرقيق الذي يفصل الأرضيَّ عن غير الأرضي؛ المرئيَّ عن غير المرئي؛ الحبَّ عن الكراهية؛ الحياةَ عن الموت. وقرّبتني من سبيل آخر أكثر رحابة من الفلسفة، وهو الشعر.

إلا أن المحيطَ المولعَ بالإجابة لا بالسؤال، الذي تعلم كيف يحتفي بالمكتبة كديكور عامرٍ على جدارٍ و ديكورٍ عامرٍ في داخل النفس أيضاً، فتح سبُلَ "التسلية الدموية" على مصاريعها، تحت رايات اليقين بألوان شتى:

"في زُقاقٍ ألفتُ ملامِحه

كنتُ أقتسمُ الأمنياتِ، معَ الأوجهِ الناحلةْ.

وأتركُ أمنيةً، فوقَ ما يترك السابلَة

من بقايا اعتدادٍ قديمْ.

وأشهدُ أنّي ابَتُليتُ ـــ ولا أكتُمُ السرَّ ــ بالأسئلة،

حينَ صارَ أخي يتربّصُ بي،

وأنا أترقّبُ خطوتَه المقبلَة.

.....

يومها لمْ يعدْ لي زُقاقٌ/ ولا أوجهٌ ناحلة.

شائعٌ مثل ريحٍ/ وذاكرتي ذابلَةْ. (بغداد 1975)

منذ ذلك الحين صارت مكتبتي تتحدث معي بارتجاف الخائف، بالرغم من حوارنا الصامت. صارت توحي لي بالنخيلِ الذي يُنبئ، والنهر الذي يُنبئ، والأسماك التي تُنبئ، والتوتِ الذي يُنبئ، والصفصاف الذي يُنبئ. تهمس بي أن حمرةَ المغيب لم تعد تُشبه ما في طبيعة الأفق من حمرة. همستُ ببيت للجواهري، كان يثير بي الهاجسَ ذاته:

أرى أفقاً بنجيعِ الدماءِ تغوّرَ، واختفت الأنجمُ

مكتبة (1 من 2)

نشر في: 7 أغسطس, 2016: 09:01 م