بندر عبد الحميد

يليق بنا، ونحن نعيش أشكالاً من التخلف المستدام، والقتل المجاني، في عالم جديد، يموج بالتطورات العاصفة،

أن نسمي الظواهر التي نعيشها بمسمياتها المكشوفة، بالأسود والأبيض والرمادي، دون خوف من الحقائق العارية، أو خوف من أنفسنا، أو من موجات التخلف القاتل، وأكثر من هذا، أظن أننا نحتاج إلى مواقف معلنة وشجاعة ومتجددة، في مواجهة رموز هذا التخلف الذين يعيشون معنا، ونتحاشى أن نشير إليهم بأصابع الاتهام، بعد أن خسرنا فضيلة النقد الذاتي، ومنجزات المفكرين النهضويين التي ولدت قبل أكثر من قرن، وعادت إلى الواجهة " ثقافة الملالي" أو " ثقافة الخوف من الثقافة" التي انتعشت في عصر الانحطاط، وتوسعت مجدداً، في المثلث الشرقي المتخلف العتيق، الممتد من زاوية الرأس في كابول إلى زاويتي القاعدة من القرن الافريقي إلى السنغال، ووصلت شظايا هذه "الثقافة المعلبة" إلى النصف الثاني من الكرة الأرضية، وصارت تستخدم وسائل الاتصال الحديثة في التبشير القسري والتكفير والترغيب والترهيب والفتاوى الجاهزة وتشريع قتل " الآخر "، والترويج للحرب الصليبية الثانية، وانطلقت دعوات بريئة، لفتح "حوار الحضارات"، فكانت بداية الحوار بالمتفجرات، والتطرف في حدوده القصوى، وتمكنت التنظيمات السلفية المسعورة من استيراد التخلف التاريخي الآسيوي والافريقي وضمته إلى ركام التخلف العربي، في مزاوجة قسرية دامية.

وأظن أننا نحتاج إلى إعادة تعريف وتوصيف كل ما يحيط بنا، أو يلامس حياتنا، من مفاهيم العلوم والفنون والحرية والحب والسحر والجمال والفكر والتراث والوطن والديمقراطية، وتحديد مواقفنا من التطرف والعسكرتاريا الرعناء والطائفية الرثة، بعد أن ورثنا ألواناً من القمع القديم والجديد، بما يكفي لتدمير كل أحلامنا وطموحاتنا المشروعة، ومن غرائب الدهر ومثالب العصر تشويه معنى الوطن والمواطنين، حيث صار "الوطن يعني السلطة"، والمواطنون هم القطيع ...

وفي ما نراه ونعيشه في مجتمعاتنا العربية، صار الفن نوعاً من الكماليات الاستهلاكية في أفضل أحواله، وكاد أن يأخذ مكانه بين المخدرات الممنوعة، أو غير الممنوعة وغير المسموح بها، لدى الأغلبية الساحقة، إذا استثنينا نخبة الفنانين والمثقفين، وعاش النقد الفني المرتجل على هامش المواد الصحفية والتلفزيونية، لكن الساحة لا تخلو من تجارب رائدة ومتميزة في النقد الفني في الثقافة العربية، أضيفت إليها التجربة المميزة للمفكر والروائي البارز عبد الرحمن منيف ( 1933-2004).

عبد الرحمن منيف من دراسة اقتصاديات النفط والحقوق إلى كتابة القصة القصيرة، إلى الدراسات والبحوث الفكرية، وصولاً إلى كتابة الرواية والرواية الملحمية، عبرت تجربة عبد الرحمن منيف، في ظل خيبات وكوارث وطنية وقومية متواصلة، عاصرها وعاشها عن قرب، ودفعته إلى قفزة عالية للخروج من مستنقع السياسة الضيقة والمتخلفة، إلى الفضاء المفتوح للإبداع، بعد اختفاء التعريف القديم للسياسة، كعلم وفن وأخلاق، ومع هذا لم يسلم منيف من حملات التخوين والتكفير من رفاق الأمس ومن الكتاب المشبعين بأخبار الجن والسعالي، وبعد معاناة مرّة اكتشف منيف أن بعض الحركات الثورية المتفسخة، ذات الشعارات البراقة، تأكل بعض أبنائها، وتقود الآخرين منهم إلى الهاوية، في ما يشبه لوحة الفنان بيتر بروغل "أعمى يقود أعمى"، وتشير المسارات الشائكة لحياة منيف إلى أنه ينتمي إلى المنفى المفتوح، أكثر مما ينتمي إلى مدينة أو قبيلة أو حزب، في مجتمعات استهلاكية، تكتفي من الحضارة بالقشور المستوردة، ويأخذ الجاهلون فيها ألقاب العلماء، وتحتكر السلطة فيها صناعة الحروب العبثية والهزائم المريعة، وهي تستطيع أن تصنع الخنجر والسيف والمخرز، ولكنها تعجز عن صناعة إبرة الخياطة، وقلم الرصاص، أو قلم الحبر.

إن التجربة الحياتية والعلمية لعبد الرحمن منيف منحته معرفة واسعة ودعمت موهبته بالقوة والجرأة في معالجة موضوعاته الأثيرة، بعمق وجرأة، دون خوف أو تردد، فهو لا يلامس الجرح من الخارج، وإنما يكشف عنه من الداخل أولاً، وكما قال الشاعر الألماني الكبير غوته : " لا يذهب بعيداً من لا يعرف إلى أين هو ذاهب "، وكان منيف يعرف طريقه وهدفه جيداً، ويذهب بعيداّ، ولا يتردد في الوصول إلى النهايات القصوى، في بحثه المتواصل، وهو في قراءاته للأعمال الفنية يستعيد قراءة المفاصل البارزة في تحولات الفنان نفسه، ولا يغيب عنصر التشويق الذي نلمسه ونعرفه في روايات منيف، الذي تمكن من تطويع العنصر السياسي الخطر في الرواية والشعر والنقد الفني، وفي حياة المواطن العربي الجميل الحزين.

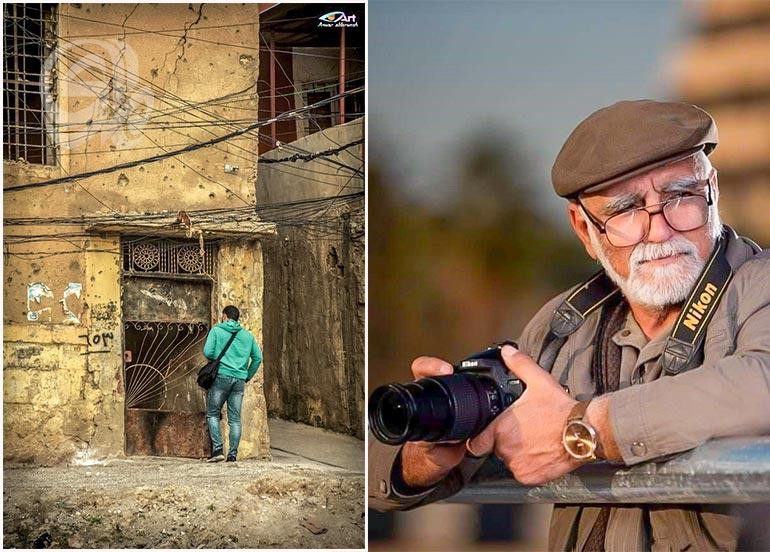

في التسعينيات الماضية أضاف منيف إلى كتاباته المألوفة تجربة خاصة في تحليل وتشريح الإبداع التشكيلي، في دراستين موسعتين لحياة وأعمال اثنين من الفناين العرب المهاجرين، هما العراقي جبر علوان الذي استقر في روما، والسوري مروان قصاب باشي الذي استقر في برلين، وربما انجذب منيف إليهما لأنهما يشاركانه في ما يمكن أن نسميه" الكآبة الوطنية " ومعاناة الاغتراب ولوعة المنفى، فرصد فيهما مخزون الذاكرة والبيئة وبدايات النشاط الإبداعي في الرسم، وخصائص أعمالهما، والمفاصل البارزة في تحولاتهما، ثم المؤثرات التي انتقلت معهما من الوطن إلى المنفى، من مدن عربية تعرضت للخراب، القديم والجديد، إلى مدن اوروبية نفضت عنها غبار الحروب وانتعشت فيها الحرية أولاً، وفنون العمارة الحديثة إلى جانب روائع العمارة القديمة، واختار منيف أن يبدأ دراستيه من جذور الطفولة، وصولاً إلى الحاضر.

وتتصف دراستا منيف بالتحليل العميق والتركيز على الخطوط العريضة في الموضوع ومتابعة التفاصيل الدقيقة ذات الصلة بالشخصية وإنجازاتها معاً.

جبـر..موسيقى الألوان

أثار الإيقاع الموسيقي في ألوان اللوحات لدى جبر علوان انتباه عبد الرحمن منيف، فكتب يقول: " إن الرحلة مع ألوان جبر بقدر ما تـوّلد متعة بصرية، فإنها تطرح مسألة بالغة الأهمية، لأنها تجعلنا نعيد النظر بالألوان التي حولنا، أو تجعلنا تراها بشكل مختف عما تعـوّدنا رؤيتها "، ورصد منيف البيئة الريفية الفقيرة التي عاش فيها جبر في طفولته في قرية المحاويل في منطقة الفرات الأوسط ، حيث ولد في عام 1948 تقريباً، في عائلة المزارع علوان سلمان الذي يستقبل في مضافته لفيفاً من الفلاحين الذين يعملون في الزراعة بأساليبهم القديمة، في بلد غني بموارد النفط ، ولكن ثرواته كانت منهوبة ومرتهنة، منذ بداياتها المبكرة في منتصف العشرينيات الماضية حتى اليوم، وزاد الأمر سوءاً بتأميم النفط عام 1972، وظل العراق كما رآه بدر شاكر السياب في قصيدته " أنشودة المطر": ما مرّ عام والعراق ليس فيه جوع .

ولم يكن لتلك الثروات أي دور واضح في تنمية الحياة الريفية أو الحضرية، في العراق، في مجالات التعليم والعمارة والمواصلات والزراعة والتجارة والصناعة، وأهم من هذا وذاك ممارسة الحرية، أوالديمقراطية التي أفسدتها المحاصصة الطائفية في البرلمانات، أو في الشارع العربي الجديد، حيث مازالت حقوق المرأة والطفل من النوافل المغيّبة والمسكوت عنها، وكانت موضوعاً أثيراً في قصائد مبكرة وحرة لمعروف الرصافي والجواهري وبدر شاكر السياب ونازك الملائكة والبياتي، وعشرات الشعراء والكتاب والفنانين المعروفين والمغمورين، من عدة أجيال.

كان جبر علوان في طفولته شاهداً على بؤس الحياة اليومية من حوله، وكان محاصراً بالتقاليد العائلية التي تحد من حرية الطفل في اللعب، وتشده إلى أجواء التراجيديا الكربلائية وطقوسها المتشحة بالحزن والسواد وغبار التاريخ، وحملت ذاكرته شريطاً من صور المرأة في معاناتها المتواصلة، في مجتمع ذكوري قاس ومستلب، ومهدد بالكوارث الطبيعية والوطنية التي عاشتها أجيال سابقة، وورثتها الأجيال الجديدة قسراً، بالسوط والساطور، في أجواء خانقة تحبس الأنفاس.

كما حمل جبر في ذاكرته البصرية تدرجات أشعة الشمس الشرقية في انعكاساتها على الطبيعة، وكما يفعل المصورون السينمائيون والمهندسون المعماريون في لجم عنفوان الضوء وتكسيره بالمرشحات أو الكواسر، كان على الفنانين الشرقيين، ومنهم جبر علوان، تطرية اللون الأحمر الفاقع وتطويعه، بلمسات خفيفة من تدرجات الأبيض، والخيارات الأخرى بين سبعة آلاف لون ولون، في الطبيعة، وألوان أخرى لا ترى تدرجاتها إلا العيون الصغيرة جداً، أو الكبيرة جداً، من الحيوانات والأحياء الأرضية والبحرية.

بإيحاءات من الكنوز الأثرية في النحت العراقي القديم وأطلال بابل وأعمال جواد سليم وجداريته الشهيرة التي تتوسط ساحة الحرية في بغداد، انتسب جبر علوان إلى معهد الفنون الجميلة، ليدرس النحت، ولكن خيوطاً لا مرئية كانت تشده إلى الرسم.

وكان المعهد في تلك الفترة من الستينيات الماضية، رغم العواصف السياسية، كما ينقل منيف عن جبر " واحة من الجمال والغنى والتفاعل والاكتشاف، إذ بالإضافة إلى جمال المكان من حيث الموقع والمعمار والحدائق، فإن الحياة ذاتها داخل المعهد كانت مليئة بالغنى والخصوبة: المسرح، الموسيقى، قاعات الرسم والنحت، الحوارات الثقافية، العلاقات بين الطلبة والأساتذة، المرأة، وما يضفي وجودها من لمسات وآثار على المناخ كله، ثم العلاقة بين المعهد والكليات الأخرى، وما يتولد نتيجة ذلك من تفاعل ".

وبعد أن تخرج جبر من معهد الفنون عمل في تدريس الفن في ثانويات كربلاء وكركوك، ولكنه اكتشف أن الأجواء التي تحيط به لا تسمح له بتطوير حياته وطموحاته الفنية، التي ترنو إلى روما، كما تخيلها، بعد أن سمع عنها من بعض أساتذته الذين درسوا فيها، كما أن الأجواء السياسية المضطربة في العراق لا تدعو إلى التفاؤل، وفي عام 1972 غامر جبر بالرحيل ووصل إلى روما، وبدأ حياة جديدة من الصفر، فكان يرسم وجوه الوافدين إلى الساحة، لتأمين احتياجاته اليومية، وتعلم اللغة، وفي عام 1975 أقام أول معرض لأعماله، وانتسب إلى أكاديمية الفنون ليدرس النحت ثم الرسم، وكان يتابع النشاطات الفنية المختلفة من الموسيقى والمسرح والسينما وعروض الباليه، إلى جانب زيارة المتاحف وصالات العروض التشكيلة، وتعرف إلى شخصيات بارزة من الفنانين والنقاد الذين واكبوا عروض أعماله وكتبوا عنها بإعجاب، وانصب اهتمامهم على المزاوجة الذكية بين ثقافتين مختلفتين .

وتبرز صور المرأة المستوحدة في أكثر من نصف أعمال جبر علوان، وإذا كانت المرأة في الرسم والنحت رمز للجمال والحب، فهي هنا تحمل رمزاً إضافياً هو الحزن المزمن العميق، في تجلياته المتباينة، وأبرزها ما يتعلق بالاغتراب الداخلي، في حالات قريبة من الحب المستحيل أو المؤجل أو الضائع، الذي يتراءى مصحوباً بعلامات الوجد والشوق والحنين واللهفة واللوعة والتوتر والأرق والسهد والذوبان، مع أن حركات أجسادهن الملتوية أحياناً توحي بالتوثب أو الرقص الصامت، حتى راقصة الباليه لا تبدو بريئة من هذا الحزن، وهي تفرد جناحيها مثل بجعة في حالة استعداد قصوى للطيران.

مروان قصاب باشي

رحلــة الحيـاة والفـن

بعد حوارات ولقاءات مطوّلة ورسائل متبادلة، كتب عبد الرحمن منيف بأسلوبه الخاص السيرة الحياتية والفنية لمروان قصاب باشي، التي صدرت في مجلد واحد، ضم صوراً فوتوغرافية تغطي المراحل المختلفة من حياة الفنان، في دمشق وبرلين، إلى جانب لوحات مختارة من أهم أعماله القديمة والجديدة وجاء المجلد في آخر طبعاته في مئتين وست وثلاثين صفحة من القطع الكبير، وكان بعنوان " مروان قصاب باشي – رحلة الحياة والفن"، بينما صدرت نصوص الرسائل المتبادلة بين منيف وقصاب باشي في كتاب نشر في بيروت عام 2011 بعنوان " في أدب الصداقة – عبد الرحمن منيف ومروان قصاب باشي"، من تقديم فواز طرابلسي، الذي رأى أن الصديقين "يتقاطعان عند همّ كبير: فنان يبحث عن طرق تعبير بالكلمات، وروائي مهووس بالفن، يجرب في طاقة الكلمات على التعبير عن الخط واللون والكتلة "، وكان اللقاء الأول بين منيف ومروان، في مرسم مروان في دمشق، عام 1956، وكانا من جيل واحد، وهو الجيل الذي عاش الأحداث الساخنة في الحياة العربية، منذ منتصف الأربعينيات الماضية.

ولد مروان قصاب باشي عام 1934 في حي شعبي في دمشق القديمة، في عائلة ميسورة، فكانت ملاعب طفولته موزعة بين أحياء المدينة والريف حيث كان والده يمتلك قرية القاسمية على أطراف الغوطة الشرقية التي يتردد عليها البدو، ويشرعون في أرجائها بيوت الشعر المفتوحة على التلال الواطئة والصحراء، وحظي مروان بدلال خاص من والديه لأنه الطفل السادس والأخير في العائلة، وكانت الدروب تقود الطفل مع أبيه بين البساتين المنفتحة على الفضاء الواسع، فكان حب الطبيعة ينمو، مع المشاهد المختلفة التي يمر بها، وهي تمتد بين ضواحي داريّا وزملكا ودوما وجوبر، وظلت هذه المشاهد حاضرة في ذاكرته، ورسم عدداً من هذه المشاهد في لوحاته الأولى، وفي طليعتها لوحاته عن قرية القاسمية، وداريّا، وبيت الشعر المشرع على غوطة دمشق وأطراف الصحراء التي تمتد إلى واحة تدمر، وبعد أن اختار مروان الفن، من بين الخيارات المفتوحة أمامه، وفرت له " ثانوية التجهيز " التعرف على شخصيات بارزة من المدرسين والطلاب، ممن كانت لهم علاقات واسعة بأطياف النشاطات الفنية والثقافية في دمشق، وكان من بينهم الأخوة أدهم وصدقي ونعيم إسماعيل، واستمرت علاقته الحميمة بنعيم حتى وفاته، وحقق مروان أول نجاحاته الفنية عام 1955، حينما اشترك في معرض الربيع في دمشق بتمثال " الجوع"، الذي فاز بالجائزة الأولى وعرض في متحف دمشق الوطني، وفي عام 1957 اشترك مع مجموعة من الفنانين السوريين في معرض الاونيسكو في بيروت، بعد أن تحول من أسلوبه الانطباعي المباشر إلى الانطباعية الداخلية الخاصة به، وصولاً إلى التعبيرية، في مرحلة لاحقة وفي ذلك العام سافر إلى برلين ليدرس الفن في كلية الفنون الجميلة، وكل هذه التفاصيل وما بعدها يسردها عبد الرحمن منيف، ليشير إلى التحولات التي مرت بها حياة الفنان وأعماله، قبل أن يستقر ويطور تجربته في بيئة جديدة، هي بيئة الشمال الاوروبي، مع أن التأثيرات الأولى على أسلوبه كانت من الجنوب الأوروبي، والفرق بينهما واضح في تدرجات الضوء والظلال، وكثافة الغيوم وحركتها، ولهذا كان كبار الرسامين الانطباعيين والتعبيريين في فرنسا، أوائل القرن الماضي يرحلون إلى الجنوب لاصطياد الضوء الطبيعي المناسب لرسم المناظر الطبيعة المفتوحة، بينما كانت برلين محطة انطلاق للفنانين الروس في الوقت ذاته، فقيل إن برلين أكبر مقهى للروس في اوروبا، ولكن الشمس الشرقية، التي يعرفها مروان قصاب باشي وجبر علوان، تحمل معها مشكلة الإبهار الزائد في وهجها الناري الذي لا تنتهي امتداداته في بحر السراب المخادع، وكان لكل فنان أسلوبه الخاص في معالجة هذا الوهج.

بدأ مروان ٍمشروع رسم سلسلة متوالية من الوجوه المفلطحة والمشوهة في نهاية الستينيات الماضية، على مدى نحو عشر سنوات، للتعبير عن حالات أشخاص عانوا المصاعب والقهر والألم وأصابتهم الخيبة أيضاً، وجاءت لوحات هذه السلسلة في ألوان قريبة إلى ألوان التراب، وأدرك مروان أن بعض المشاهدين لم تعجبهم هذه اللوحات، فقال مدافعاً عنها: " أعتقد أن تلك اللوحات تخيف معظم البشر لأنها مرآة لواقع وأحاسيس لا يريدون التعرف عليها، أو مواجهتها يومياً "، وبعد إنجاز هذه السلسلة، أنجز مروان ثلاث سلاسل أخرى عن الدمى والطبيعة الصامتة والرؤوس، وانسحبت تقنية التشويه في سلسلة "الوجوه " على السلاسل التي جاءت بعدها.

هذا التجاذب النادر بين منيف وجبر ومروان يشبه سيناريو فيلم وثائقي - روائي طويل، يمتد زمنه على مدى ثمانين عاماً، وهو يتعدى الحوار حول السيرة الحياتية والفنية لفنانين في المنفى، إلى قراءة خاصة وموازية لسيرة بلاد يعرفها منيف جيداً، ولكنها لم تعرف الكتابة عن نفسها بصدق وحب وصراحة.

---------------------------------

المراجع:

عبد الرحمن منيف : جبــر موسيقى الألوان – دار المدى – دمشق 2000

عبـــــــدالرحمن منيف : مروان قصــــاب باشي – رحلــة الحيـــــاة والفـــــن – نشر خـــاص 1996