علي الياسري

(أود أن أُصدق بأن السينما سوف تنقذ العالم).

تبدو مقولة المخرج اليوناني ثيو انجيلوبولوس راسخة الوجود بفيلم (ستموت في العشرين). تتأرجح فيها صورته المتمايلة على وقع موجات الحجر الذي ألقاه أمجد ابو العلاء ببركة السينما السودانية.

(النوم عند قدمي الجبل) ولد منها سيناريو حكاية مُزَّمل، وعلى وقع المعالجة بدت ثيمات قصة الكاتب حمور زيادة ممتزجة بتواصل جيد مع وقائع ذاكرة المخرج الشخصية. فالإنسان لطالما كان متداخلاً بأفكاره مع الاخرين مادام مصدر النهل بيئة واحدة تحمل أطياف الجدل ذاته. تبدأ من العيش وأسبابه مروراً بالحب ومحنة الخطيئة وصولاً الى صراع الهوية والاغتراب، قبل أن تنتهي عند حتمية الموت كما تراه الملل وغيبياتها من نبوءات مُهومّة. فنحن نسلط أفكارنا على الإله كما يقول فويرباخ. ومعظم تعاساتنا ولدت بهذه الطريقة. لا يبحث الصانع السينمائي هنا عن تجريد الحقائق المعروفة سلفاً بقدر ما يسعى الى استلهامها لتعزيز الخيال المنتج للابداع، تحريكاً لنمو إنساني وتفاعل حضاري غايته القضاء على فكرة الاستلاب المُضمِر للارواح وشغف الحياة.

يفتتح المخرج السوداني الشاب باكورة أفلامه الروائية الطويلة بترسيخ انطباع الموت المُخيم على المجتمع، تاركاً للصورة التحدث والاتصال بوعي المشاهد لتكوين المُدركات اللازمة حول التعبيرات البصرية بظاهرها وباطنها. فهي أشبه بصوت يتكثف كل مرة بتراكم صوري يتحول الى صرخة ضد كل ما يراه شكلاً سلبيا يحاصر الكيان الادمي كداء مستفحل. لذلك رأينا مُزّمل منذ البداية محاطاً بنذر الموت، منطويا على نفسه، يهرب من مواجهة الناس والحياة بالانغلاق في سوداوية نبوءة صدفة نطقها درويش حددت نهاية عمره بالعشرين. فيبقى أسير خوفه. يفتقد الشجاعة. يضيق دربه خلف الباب الموصد للعيش، وهو ما يعبر عنه أمجد في أكثر من مشهد ولقطة رفقة مدير التصوير الفرنسي سباستيان غوفرت مستخدماً المكان كسجن لتأكيد هواجس ومخاوف الخرافات المكبلة لمُزمّل وأمه التي فتح الصبي عينه على ظُلمة حزنها يجلل أفق أنفاسه المضطربة ويملؤه قلقها المفرط بالاضمحلال، خصوصاً وإن الاب استسلم تحت وطأة شبح الموت المحيط بابنه للهروب من المواجهة بالسفر، متعكزاً على هشاشة روحه التي أوهنها صدمته بوفاة أخيه غرقا في بحر النيل. الخوف من النزول الى الماء سيظهر جلياً في الفيلم ينعكس مرة على طبيعة السرد السينمائي بصورته الكلية المنتقدة للوجل الشديد الرابض على أرواح البشر من محددات العيش وعدم السعي لكسر قيودها. ويتردد في أخرى كصدى شخصي لما علق بذاكرة المخرج من مشاهد غرق العديد من الشباب وشكلت لديه ما يشبه رهاب الماء. ويمثل إظهاره بهذه الكثافة محاولة لكسر الفوبيا المتكونة لديه.

(الفيلم ليس مشهد إنه أسلوب.) ينطلق المخرج ابو العلاء في محاولته تشكيل اسلوبه بالنهل من معاني عبارة روبير بريسون، فيظهر جليا إرتكانه الى كاميرا ثابتة في الغالب ليعطي فكرة الجمود والانتظار الشاحب والمسيطر على حياة الشخصية مظهره الدلالي، فيما لا تظهر محمولة إلا بحالاتها المطلوبة لتُشكل بحركتها المعنى التعبيري لنشوء القلق والغضب المؤدي للتمرد وأسباب التغيير الذي سيجتاح روح مُزّمل. يُكثر أيضاً من التنويع في حجوم اللقطات ويربطها بمونتاج في معظمه قصير زمنياً كأنه بذلك أراد الإشارة الى رهان الموت العشريني. في طبيعة التكوين المشهدي يظهر تأثيرات اليوناني ثيو انجيلوبولوس خصوصاً في اللقطات الواسعة ومعمارها، بيد أن البناء في عمق الصورة وهي سمة غلبت على أسلوب المخرج وزوايا الكاميرا وحركتها وحتى نسق القطع يتمثل لنا مدى شغفه بسينما يوسف شاهين الذي لم ينسَ أن يوجه له الاستذكار بعرض مشهد من فيلمه (باب الحديد). ولكونه في الخطوة الأولى لتشكيل الأسلوب يعمد المخرج الى استقاء منهجية متعددة الانماط السينمائية. فهناك وجود لتعبيرات الياباني ياسوجيرو أوزو في استخدام الابواب والشبابيك كأطارات للقطات الحياة وأفعالها بأعتبارها مداخيل للنفوس وانثيالات الأرواح. دون أن ننسى الاستعارة الملائمة لتجسيد صورة تمثال مايكلانجلو الشهير (بييتا) والذي أبرزه المخرج الكوري كيم كي دوك كمرجعية بصرية راوية في فيلمه الحامل لذات العنوان. عند أمجد ابو العلاء بدا المشهد مفعماً بالرموز والاحالات الدلالية حيث يضع في مقدمة المشهد الام وهي تحمل ابنها وخلفهم في العمق يظهر المكان (حضرة الخليفة) والذي صدرت منه نبوءة الموت بجوار أرض جرداء قاحلة. وبالمقارنة مع مسكن سليمان العنصر المتمرد الممتلك لفكره الواضح حول فلسفة الحياة والموت سنلاحظ أن الأشجار الخضراء كانت تحيط به في رؤية واضحة عن نضارة الروح المقبلة على العيش بكل رحابة.

تتكثف في بنية الفيلم فكرة الرحلة متخذة أشكال متنوعة تصب كلها ضمن عنوان مسيرة الإنسان الوجودية. لقد استغل المخرج ما تجود به الحكاية والمكان والبيئة المحيطة في التعبير عنها بصريا مثل نهر يجري، سكة القطار، سيارة او عربة تتحرك، والأغلب بشر يطوون الأرض برحلة تَرّقب لمصائر بدت لهم محتومة. لم ينسَ امجد ابو العلاء أن يستغل حركية الزمن في منح انتقالاته –خصوصاً في لقطات تقدم العمر بمُزمل- لمسة الواقع السحري ليعزز من ثيمة ارتباط الشخوص بالغيبيات وثقل الحدث المنتظر.

يتلمس الفعل البصري للمشاعر نفوذه من حضور التوق الى الماضي بشكل متكرر في زمن العرض، يمكن معاينته في إرث شرائط الأفلام العتيقة، نوعية الإضاءة، مرويات سليمان عن العالم. ينعكس منه أيضاً الجانب الذاتي وذائقة المخرج فيحاول بعثه من خلال الأغاني المختارة ولقطات الأفلام، طارحاً رحلته الصوفية بغمر شعوري يتوهج بالسينما التي تمثل وجدان الخيال المؤدي لرؤية عقلانية للحياة، بالذات مع المنع الذي حرم اجيال من نعمة السينما في السودان. نرى ذلك بشكل جلي في الجهل المٌسَّور لأفكار مُزّمل والتي لم تنكسر حلكة ظُلمتها إلا مع تلك الباب حين حطم قفلها لتنفتح أمامه كوة الضوء الساقط على الشاشة البيضاء بالأفلام التي عرضها له سليمان الذي يمكن القول إن شخصيته لم تأخذ مداها المستحق درامياً، وظهرت مقيده نوعا ما في تشكيل مقتربات الانتقال بشخصية مُزّمل. فمعيار التوازن في طرح ديناميات الصراع بين الجانبين كان منقوصا وأحتاج الى التعمق أكثر في بناء التأثير بشكل جلي. ويبدو أن ثقل التجربة الأولى وتزاحم الأفكار لدى المخرج جعله يركن الى تحديدها.

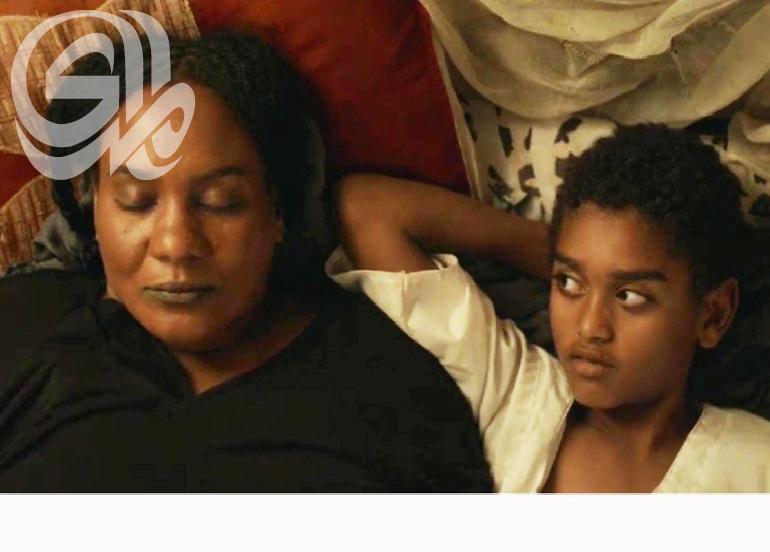

كان الحب المنعطف الحاسم في ثورة الشاب العشريني على سلبيته والمجتمع، فنعيمة هي صوت حريته التي تاقت لها الروح غير أن أسر الخرافة وترقب المجهول أضاعها. لتتلاشى فرصة الاحلام التي انتظرت بلا طائل. أثمن الأحاسيس البشرية صار شرارة انبثاق رد الفعل المحطم للقيود، ومثل أيضاً فرصة انعتاق الروح من اوهام الموت، فيخلع كفنه ليغدو اكتشاف الجسد أول المعابر الى الحياة، يتضح ذلك بمشهد مُزّمل يقف منتصف الجسر على النهر الجاري المُحاط بنضارة الأشجار المخضرة على الجانبين. مهرولاً للحاق بركوبة العمر عله يُمسك بعضاً من وجوده.