سهيل سامي نادر

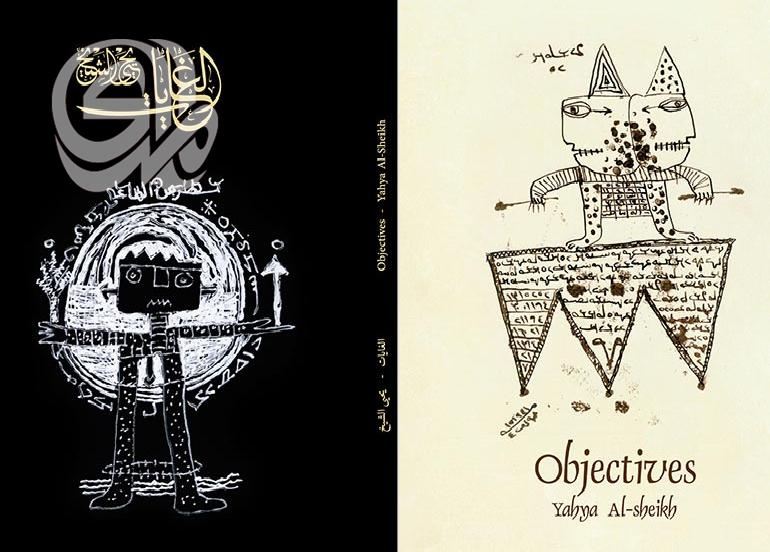

في سقف العالم، في النرويج، قريبا من القطب المغناطيسي، تهيّجت الجذور الرسوبية ليحيى الشيخ المعتادة على تربة سوداء مهروسه بالزمن وبمياه مقدسة من أيام الطوفان.

كانت أيام ضجر ووحدة، والثلج يملأ الطرق ويكلل الأشجار بوقار أبيض. شعر بالحبس، فتقاسمته رغبات عديدة: يفتح طريقاً، يستعيد صيفاً، يغيّر لون الثلج الصارم إلى لون لم يدرك ماهيته بعد. كان في الحقيقة يريد أن ينزل بالمعنى الدقيق للكلمة، فمحترفه الفني الملحق بداره أسقطه إله نوردي على مرتفع، فرغب في نزول إلى ما تحت خط الأفق حيث قرية “اللطلاطة” التي أخلاها الصابئة لعفاريت البساتين ولصوص الأراضي.

هناك ترعرع. هناك جذره المتألم المهيّج..

في الأيام المثلجة نازعت أصابع يحيى الشيخ إرادته الباطنية. دوما هذا النزاع الذي يباغت رجل العمل. رجل التأمل يعيق في أغلب الأحيان رجل العمل. يدرك هذا في مكان ما من عقله أو جسده، لكنه لا يستطيع أن يهجر التأمل لمجرد أن تحكّه أصابعه. بات خبيراً في النزاعات التي تتحول إلى أشكال بعضها مقنع وبعضها مخيّب للآمال.

في تلك الأيام، وكل يوم، تابعت أصابعه عاداتها، منفصلة عن الأفكار والهيجانات الناتجة عن الوحدة أو التأمل الحزين اللامجدي في الوجود. رسم بعض الأشكال المعتادة للخروج من أزمته، فاكتشف أنه عاد إلى تجربة فنية مليئة بالتأمل في باطن الأشكال، وكانت عن جذوع الشجر وأوراقه أيام كان يسرح في الغابات النوردية ويملأ رئتيه بروائح تحرك ذاكرته. في الماضي كانت أصابعه، حتى لو استسلمت لمعاناة القلب لا تستطيع أن تميّز تعبيراً خاصاً محدداً عنها لأصابعه عادات غير مفهومة وقليلا ما ترضي مشاعره الآنية. لا خصوصية للمعاناة ولا للأفعال القلبية.

ما الافعال القلبية؟ اضطرابات الليل والسهر والوحدة، الشعور بالزمن يمر مرور سيارة مسرعة يتباعد صوتها، فتمتصه شوارع مغلقة بالثلج، تدفنه انزلاقات تربة، تبدده مسافات خرافية وجبال بلون الحديد الأحمر الصدئ.

يتذكر أنه نادراً ما استجاب لمثل هذه الاضطرابات. يعرف كيف ينتظر. يعرف أن دوافع الرسم لا علاقة لها باضطرابات القلب والأهواء. الرسم نفسه يثير اضطراباً ويلغي آخر أو يؤجل ظهوره . لكنه انتبه إلى أن اضطرابات هذه الايام ترجّع أصداء شبه دينية ، ولا تخلو من مخاوف التقدم بالعمر، والعجز المبكي في استرجاع ما كان له: الوطن الأم، الطفولة، ملاعب الصبا.

قرب القطب الشمالي تتجمد الذكرى من البرد نهير اللطلاطة لا تُسمع له لطلطة، إذ بات أشبه ببساط صلب أبيض يرتفع عن مجراه. الأفكار تخرج مع بخار. الأحزان تتوقف متفرجة على نفسها. لا أفراح. رأى أشجاراً واجمة ذاهلة من خلف الزجاج فأدار عقله المشهد، إذ كانت الأشجار هي من تحدّق في هذا المتعرّق المضطرب.

لكي يعمل بلا تردد، بلا تأملات رخوة، بلا خواطر حزينة، احتاج للمرة الأولى إلى معجزة - معجزة خاصة بإنقاذ نفسه، وماضيه، وبلاده المحترقة. احتاج إلى ملاك نقّال، عتلة كونية، تعويذة، عظام هدهد، رقبة بطة، قطعة من دشداشة والده، طمث عذراء، شمع آذان، قارورة سم، كتابة اسمه واسم أمه بالمقلوب، قرد يتشقلب عليه كتابة تقول: علماني فشل في درء الكوارث الهمجية. دمى من الخرق تمثل جنرالات ورجال دين وأفندية تخترق الدبابيس أجسادهم الرخوة.

لقد احتاج إلى عون قوى مهمهمة ترطن بلغة أجنبية عملت مع أجداده أيام كانوا محاطين بقوى معادية. احتاج إلى استدعاء جد أسطوري كان يوقف القتلة على معبر اللطلاطة خائري القوى، ليسقطهم في ماء حوّله إلى سائل أسود لزج. يتذكر أن قساة القلب خافوا من السحر المندائي الأبيض والأسود، فجاؤوا بأقدامهم يتسولون المغفرة. وذاك الشيخ الذي كان ينزل إلى النهر ليطهّر الأولاد والبنات والمتزوجين حديثا ظهرت له كرامة جديدة هي الكتابة بلغة لا يعرفها لكنها عاملة في أيام الضيق، فاترة في أيام الانفراج، لا تحل ولا تربط في جميع الأيام لكن من يؤمن بها يشعر أنه محروس أو ضائع.

بهذا الضعف المؤكد باحتياجات غريبة وضع يحيى الشيخ إصبعاً متردداً على تجربة الغايات النهارية والغايات الليلية!

فيما بعد، حلّ العمل محل قهر الاحتياجات، التأمل محل الشعور بالضيق، الدراسة محل الانطباعات المباشرة. راح يجمع كل ما خلفه أجداده المندائيون من رقى سحرية، وتواصل مع كتاب الموتى المصري على نحو يومي، ثم قرأ بإمعان كتاب “شمس المعارف الكبرى” للبوني وهو من الكتب التي تجعل المرء يخشى من نفسه ومن العالم.

استغرق الأمر ثلاثة أعوام من الدراسة البصرية، فكك فيها بعض الأشكال الرئيسية المتكررة في الطلاسم، ودرس أشكالاً فرعية ذات أغراض سحرية متعددة: فك الأسر، رمي العدو بمرض لا شفاء منه، إذلال الحبيب المتكبر، حماية البيت، قضايا الحبل والحب، والكراهية، والتوبة، والموت. ثم قرأ تلك الطلاسم التي تستبدل أعضاء الجسم الحيوية بالأرقام، وتلك التي تربط المصائر بتغيّر قبة السماء وحركة الكواكب. في هذه الأثناء كانت أصداء الموت العراقي اليومي تنقر عليه الشبابيك والأبواب، لتتحول إلى قرع طبول، وأحلام ليلية تجري فيها انتقامات رمزية بين قبائل متوحشة. عند كل صباح، عندما يجد نفسه حياً، والشجرة التي يراها من الشباك تقف أمامه في هيبة صامتة، كان يفكر بمشروع مستحيل وهو أن يوزع على أبناء جلدته رقى سحرية تحفظهم من الموت المجاني، وتنتقم لهم من أعدائهم المتكاثرين .

الفكرة التي تتسع تتحول إلى مشروع كامل. يعرف الشيخ هذا، فكل تجاربه تمدّ نفسها إلى دراسة مستفيضة عن موضوع محدد يأخذ أبعاداً تحوّله عن دوافعه الأولية. بيد أنه في هذا المشروع أدرك أن عليه إبقاء دافعه الأول يقظاً وأن يبقي على بؤرته التعبيرية السحرية دون توسع جمالي يلغيه ويحوّله الى موضوع آخر. عندها اتخذ قراره التصميمي المهم: لكي يفهم ويندمج مع نصوص بصرية وكتابية سحرية قديمة، ويعيد إنتاجها، محافظاً عليها من النسيان، بوصفها تراثاً، وأشكالاً جمالية، عليه أن يتحول هو نفسه إلى ساحر ومعدّ معاصر للرقى والأدعية والطلاسم السحرية!

أبقى نفسه صاحيا على دوافعه كما حافظ على بؤرة الموضوع. وبوصفه رساماً وحفاراً، أخذ من تلك المصادر التاريخية والشعبية سلوكها المعتمد على الرسوم والخطوط والأوفاق والأرقام مع أغراضها السحرية، ثم راح يمارس عليها لعبته الفنية موسعا من مداها الشكلي، مضيفاً من عنده نصوصاً بصرية وكتابات وجدها في عقله ونشرها على الورق. كانت أصابعه المعتادة على فن التخطيط بالقلم، وتحديد الأشكال، تعمل كأنها تهمس على الورق، كأنها تلامس وتذهب حيثما يذهب ذيل طائر أو تنثني لتكبل ساقي رجل بأسلاك شائكة. كلف قليلة. مرور واحد . تحديد الجوهري، باعتماد خطوط رهيفة مصحوبة بالكتابات المقروءة وغير المقروءة.

تعيد “الغايات النهارية والغايات الليلية” انتاج سلوك ما زال قائما في هذه المنطقة من العالم، بيد أن المشروع بالكامل، وقد ضُم في كتاب مطبوع، اجترح إزاحات جمالية نجدها ماثلة في رهافة الخطوط وكفايتها وقدرتها على التمثيل المختزل والتصميم الجامع بين الأشكال والكتابات والمساحات. إنها وثيقة تعبيرية جديدة، وإداء مرهف ومعاصر لاجتياحات العالم القديم وردود أجدادنا السرية عليها والطريقة المعاصرة في القبض على النظام التعبيري لهذا الميراث.