يرى ان الكتابة القصصية والروائية هي تأويل للواقع أما الكتابة النقدية فهي تأويل على تأويل

حاوره: علاء المفرجي

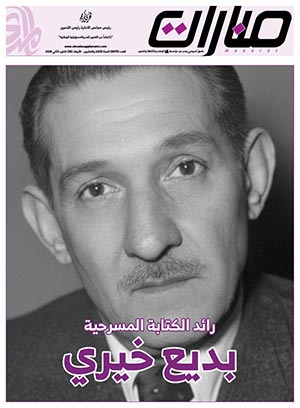

ولد في بغداد عام 1949 واكمل دراسته الاولية والجامعية فيها، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة بغداد.. وعمل في التعليم قبل أن يغادر العراق منتصف السبعينيات من القرن المنصرم الى الجزائر (وهران) حيث عمل في التدريس ضمن البعثة العراقية لنحو 10 سنوات قبل أن يغادر إلى لندن ويستقر فيها عام 1985. درّس الترجمة التطبيقية عامين في جامعة ويست مينستر في لندن وعمل في الصحافة.

اصدر عدة مجاميع قصصية هي: رمية زهر، والعبور الى الضفة الاخرى، واحلام الفيديو، ولعبة الاقنعة، وحين تغيرنا عتبات البيوت.. كما صدرت له رواية (كوميديا الحب الألهي) وأصدر كتاب بعنوان (مفكرة بغداد) وكتاب مترجم بعنوان (خيانة الوصايا).

القسم الاول

«في سن الخامسة عشرة، وضمن وسط عائلي تقليدي، لم تُعرف القراءة فيه الا مرتبطة بالمدرسة، ها انت تكسر هذا القانون.. وانت تقرأ في كتاب فرويد “دروس في التحليل النفسي”، مندهشاً بفرح جنوني لقدرتك على ادراك ما تقرأ» هذا ماكتبته مرة.. ومن هنا هل تحدثني عن نشأتك وطفولتك وأهم المصادر والمراجع في اختياراتك فيما بعد والتي أسهمت في صياغة شخصيتك الادبية؟

- لعل هذه الفترة الواقعة بين 18 تشرين الثاني 1963- و5 حزيران 1967 كانت الأكثر تأثيرا على تكويني النفسي والفكري، فالتاريخ الأول يشير إلى انقلاب عبد السلام عارف على حلفاء الأمس البعثيين، والثاني إلى بدء حرب حزيران وما آلت إليه من هزيمة عسكرية رهيبة، وتحولات جذرية على كل الأصعدة السياسية والفكرية، ما زلنا نعيش نتائجها حتى يومنا هذا.

وربما ينطبق تأثير ذلك على عدد كبير من أبناء جيلي الذين دخلوا للتو سن المراهقة وسكنت فيهم عفاريت غريبة نزقة تدفع للتمرد وإثارة الشكوك بما كان سائدا حولها من تقاليد وقناعات عامة.

لكننا على العكس من الأجيال التي دخلت مراهقتها بعد ثورة الرابع عشر من تموز 1958، تفتحت أذهاننا في وسط يخلو تقريباً من ذلك الاستقطاب الحزبي الشديد الذي شهدته الفترة التي سبقت أواخر عام 1963، فالصراعات العنيفة التي غالباً ما كانت ذات طابع دموي متصاعد في حدته وقسوته بين آيديولوجيتين تؤمنان بالتغيير الثوري العنيف: الشيوعية والعروبية بكل فروعها، قد بلغت أوجها على يد أحد فروعها: حزب البعث خلال فترة التسعة أشهر التي أعقبت نجاح انقلابه يوم 8 شباط 1963، وما جلبه من تعذيب وسفك للدماء لخصومه تجاوز بطبقات ذلك العنف الذي ساد بعد ثورة 14 تموز.

كأن تلك الفترة أشبه ببركان انطفأت (ولكن إلى حين) حممه، فخلق مناخاً تصالحياً مع الحياة حولنا وسمح لهذا الجيل الذي يضع أول خطواته في عالم الأفكار بطريقة تخلو من قوى الجذب والتنافر السياسية التي تحكمت في الحياة الثقافية والاجتماعية والشخصية.

وفي هذا المناخ الخالي من الأخ الأكبر الذي يتدخل في كل ما يفعله المرء مراهقاً كان أم راشداً، بدأت تدخل بغداد الكثير من الكتب والمجلات الفكرية والأدبية. أتذكر كيف كان لكتاب «اللامنتمي» الذي استعرته من أحد زملاء المدرسة تأثير صارخ على كل المنظومة الفكرية المشوشة التي كانت تسكنني وأسكنها، ثم جاءت روايات البير كامو الثلاث: الطاعون، والغريب والسقطة أشبه بزلزال جديد فتح أمامي بوابات جحيم الأسئلة والشكوك، ثم جاءت روايات سارتر: ثلاثية دروب الحرية، ومسرحياته: الذباب والأيدي القذرة والحلقة المفرغة وغيرها لتقذفني مع العديد من زملاء الدراسة في ثانوية جسر ديالى بعيداً عن الشاطئ إلى عمق النهر الجارف.

كانت السنة الاعدادية الأولى ما بين أيلول 1964 وتموز 1965، نقطة تحول لا رجعة منها، أخرجتني من كل تلك الأمنيات المشتركة التي تجمع أغلبية الطلاب: التفوق في الدراسة والحصول على قبول في إحدى الكليات التي تجذب أغلب المتفوقين: الطب والهندسة. بدلا عن ذلك، أصبحت قراءة الكتب غير المدرسية هاجسي الأول، بينما أصبحت المواد العلمية المقررة الأقل اهتماماً.

تقع ثانوية جسر ديالى بالقرب من مستشفى التويثة التي تستقبل المصابين بالسل فقط، قبل أن تتحول إلى مركز عسكري، وكان علي أن أذهب كل يوم من الزعفرانية الأولى إليها بالباص، حيث تستغرق الرحلة فيه حوالي عشرين دقيقة.

كان الطلاب الذين يتابعون دراستهم فيها من شتى الخلفيات الاجتماعية، بعضهم أبناء مزارعين وفلاحين وآخرون أبناء موظفين وعمال وشرطة. في الساحة الواسعة المغطاة بالاسمنت، في فترات الراحة القصيرة بين درس وآخر كان الطلبة منشغلين بنقاشات حول أفضلية العقاد على طه حسين أم العكس، أفضلية الشعر العمودي على الشعر الحر، أفضلية دستويفسكي على تولستوي.

كان علي أن أجتهد أكثر للحاق بركب زملائي، ومع وجود مكتبة محلية أنيقة وشديدة الهدوء بالقرب من المدرسة، تسمح بالقراءة في قاعتها فقط للكتب النادرة، رحت أقضي ساعات فيها بعد انتهاء الدراسة لقراءة فرويد الذي ظل اسمه يتردد. وهناك قرأت كتابه محاضرات في التحليل النفسي، وتفسير الأحلام، ترجمها (على الأغلب) الدكتور مصطفى سويف.

لا أتذكر كيف دخل الروائيون الروس إلى غرفة نومي في بيتنا الحكومي الواسع: لا بد أني استعرت بعضها من المكتبة المحلية: الجريمة والعقاب والإخوة كرامازوف بترجمة الأخوين فؤاد وسهيل أيوب (على ما أظن) قبل صدور ترجمة سامي الدروبي لكل أعمال دستويفسكي، ثم جاءت رواية تولستوي: الحرب والسلم، ومجموعة من قصص تشيخوف التي جعلتني أعرف أن هناك صنفاً أدبياً اسمه القصة القصيرة، وبطل من هذا الزمان لليرمانتوف ثم بعض من روايات لبوشكين وغوغول من بينها ابنة الضابط والارواح الميتة، ولا أعرف كيف دخل يوجين يونسكو وصموئيل بيكيت حيز أفكاري مبشرَّين بمسرح اللامعقول أو العبث.

أتذكر كنت أقضي العطلات الطويلة سجيناً في غرفتي مع هذا الكم المتنوع الهائل من الكتب الأدبية، ومعها تمكنت من كتابة ما يقرب من ثماني قصص قصيرة ومسرحية تتبع خطوات مسرح العبث عنوانها: «الدمية تتحرك».

لا بدّ من إضافة عامل مهم في هذا الإقبال على القراءة والتفاعل مع زملاء الصف، قدوم الشاعر الراحل محمود الريفي منفياً من بغداد ليدرّس في ثانويتنا عاماً واحداً. ولا بد أن تكون لهذه السنة الوحيدة التي عمل فيها تأثير كبير على مسار حياتي بالكامل.

كان الريفي أحد المدرسين الذين قضوا شهورا عديدة في السجن بعد انقلاب 8 شباط 1963، ولا بد أنه كان في حالة يأس من سياسة الحزب الشيوعي التي سبقت الانقلاب الدموي، وما آل إليه مصير عدد كبير من خيرة المثقفين والاكاديميين العراقيين.

كان مدرس العربية حريصاً أكثر على تحفيز طلابه على البحث والقراءة ولذلك ساعد في تنظيم جلسة أسبوعية تعقب انتهاء الدراسة لقراءة نصوصنا على الطلاب الراغبين بالمساهمة.

ربما هو من دون أن يعلم حفز العديد منا للكتابة والمشاركة بإصدار النشرة الأدبية الشهرية التي تعلَّق على جدار بجانب غرفة المدير مغطاة بزجاج في الهواء الطلق.

لقد كان بمثابة أب روحي لي ولعدد من زملائي، ولا بد أن مغادرته المدرسة سريعاً كان لها تأثير سلبي علينا، فحضوره كان يمنحنا شعوراً بالثقة وجرأة في التعبير وصلابة للأرض الهشة التي كنا نخطو عليها.

أخيراً، كان للسينما أثرها الإضافي، خصوصاً ما كانت تعرضه قاعات السينما الحديثة مثل الخيّام وغرناطة وبابل والنصر من أفلام نوعية، مثل زوربا، وطريق الصدمات، وبيكيت، والحرب والسلم، وهاملت بالنسخة الروسية، وعشرات غيرها. ولم يكن بالإمكان الذهاب إلى بغداد إلا بالهروب من المدرسة والسفر بالباص إلى باب الشرقي.

يقول توماس مان (في مكان ما) إن الانسان لا يعيش حياته فقط بل حياة جيله وعصره أيضاً. والآن حين ألتفت إلى الوراء يحضرني هذا السؤال: ماذا لو لم يحدث انقلاب 18 تشرين الثاني 1964؟ وماذا لو لم يطلق سراح الشاعر محمود الريفي ويقصى عن بغداد، ليدرّس في ثانوية شبه مدينية وشبه قروية تستغرق الرحلة في الباص منها إلى بغداد أكثر من ساعة؟ وماذا لو ذهبت إلى مدرسة في بغداد مثلما كان يرغب أبي؟ وماذا لو لم ألتق بتلك النخبة اللامعة من الطلاب الذي فتحوا لي عوالم لم أكن أظن أنها موجودة قط؟

وماذا حدث لك بعد هزيمة حزيران؟

- تركت حرب الستة أيام أثراً ما زال باقياً حتى يومنا هذا، وغيرت تماما مسار الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية في العديد من البلدان العربية. لعل التأثير علي وعلى الكثير من أبناء جيلي تشكل في هيئة قناعة بضرورة تغيير الأنظمة، وضرورة تبني الماركسية- اللينينية كوصفة سحرية تنقلنا إلى الفردوس الموعود.

هذا الموقف تبنته العديد من الحركات ذات التوجه العروبي مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأطراف في حزب البعث داخل العراق وسوريا وربما الأردن ولبنان.

كانت الهزيمة أشبه بخروج العفريت الذي أغلق النبي سليمان عليه داخل قارورة من آلاف السنوات على الكثير من أبناء جيلي المستقلين حزبياً. ولعل التحول في اتجاه القراءة نحو الأدبيات الماركسية الكلاسيكية هو أهم انعطافة لي خلال السنوات التي أعقبت حزيران 67 وحتى خروجي من العراق في تشرين الأول 1976 إلى الجزائر.

بعد تخرجي من الجامعة عام 1970 وأداء الخدمة الإلزامية برتبة جندي، عُينت مدرسا للرياضيات في ثانوية العطيفية التي شاءت المصادفات أن تبعد عن بيتي حوالي كيلومتر واحد.

أتذكر كيف أصبحت الكتب والمجلات الفلسفية والاقتصادية والثقافية ذات المنحى الماركسي هي العلامة الفارقة في قراءاتي: معظم ما ترجم من أعمال ماركس مثل رأس المال ومخطوطات 1844 وضد دوهرنغ كانت متوافرة لدى بنّاي الذي بدأ بائعا للكتب على الرصيف ليتسع بعد ذلك فيشتري مكتبة هائلة في الباب الشرقي، وعلى الطرف الآخر أمام نصب جواد سليم كان هناك كشك لبيع الكتب والمجلات الثقافية القادمة من لبنان مثل الطريق ودراسات عربية وغيرها. أما مختارات لينين ذات اللون الأحمر بأغلفتها السميكة فكانت جزءا أساسيا من القراءة. جاءت موجة الكتب الأخرى لمفكرين ماركسيين كانت تعدهم الأحزاب الشيوعية الدائرة في فلك الاتحاد السوفياتي بـ «المنحرفين» هبّة هواء نقي ساعدت على خلق تيار يساري متفتح يضم عددا كبيرا من الشباب جنبا إلى جنب مع الحزب الشيوعي الذي كان منشغلا في التفاوض مع حزب البعث (اليميني) الصغير الذي جاء للتو إلى الحكم عبر انقلابين متتابعين في 17 و30 تموز 1968.

من بين أسماء المفكرين الذين انجذبت إليهم كان روجيه غارودي، إذ وصلت بغداد كتبه الثلاثة: ماركسية القرن العشرين والمنعطف الكبير وواقعية بلا ضفاف، إضافة إلى دراسات اقتصادية أخرى أبرزها ما قدمه الاقتصادي المصري سمير أمين ونظريته حول المركز والمحيط (اعتبره المنظرون الرسميون تحريفيا يتعارض مع نظرية الطريق اللارأسمالي الذي سيقود للاشتراكية عبر الأحزاب البورجوازية الصغيرة الوطنية).

خلال تلك السنوات كنت ألتقي بعدد من الأصدقاء الذين تجمعني بهم اهتمامات وتطلعات مشتركة كل يوم خميس في إحدى حانات شارع أبو نؤاس، أبرزها فندق سرجون، وهناك في حديقته الفسيحة، كنا نناقش كل أسبوع مواضيع مختلفة في شتى المجالات الثقافية. كانت تلك الجلسات تشبه كثيراً المأدبة الإفلاطونية فالخمرة لأولئك الشباب وسيلة لفك عقدة ألسنتهم ليتحدثوا عما قرأوه.

لعل هذا التمايز الذي جعل من العراق السوق الحقيقية للكتاب العربي عائد إلى محدودية الحياة الاجتماعية التي نعيشها وما أقصده بذلك هو محدودية مشاركة المرأة في هذا المناخ الثقافي، على عكس مجتمعات عربية أخرى مثل سوريا ولبنان ومصر، ووجود القيود الفاصلة بين الجنسين من بطرياركية إلى عشائرية إلى دينية مبطنة.

لذلك كان هوسنا بالقراءة في العراق يحمل في طياته قدرا من الازدواجية في أعماقنا: بين تبني أكثر الأفكار حداثة من جانب، ومن جانب آخر عيش حياة عاطفية ونفسية فقيرة بغياب المرأة.

لقد أبعدتني تلك السنوات على الرغم من غناها في مجال القراءات والصداقات والتدريس عما سكنني من هوس لكتابة القصة القصيرة قبل هزيمة حزيران، وكان سفري إلى الجزائر نقطة تحول مهمة في حياتي، إذ بفضل ذلك الانتقال المفاجئ الشديد الاختلاف عما اعتدت عليه، عدت إلى شغفي القديم: الكتابة القصصية.

درستَ الرياضيات، هذه (اللغة المدهشة) او لغة العلم كما قال غاليليو غاليلي.. فما الذي قادك لتدرك حرفة الادب؟

- كانت الرياضيات بالنسبة لي أشبه بأحجية يثيرها أبو الهول في مسرحية سوفوكليس «أوديب» ومَن يفشل في حلها يقضي عليه، لكنها في الدراسة الجامعية تصبح أشبه بتمثيل رمزي (عبر الأرقام فقط) للواقع: لحركة الأجسام حول محور ما، لحركة البندول المنتظمة، وللكثير من الظواهر الطبيعية والتطبيقات العملية، لكن هناك حقلا آخر يقوم على وضع فرضيات معاكسة لما هو متفق عليه من دون برهان مثل فرضية إقليدس الخامسة: من نقطة خارج مستقيم يمكن رسم مستقيم واحد مواز له فقط. ومن هذه الفرضية استطاع أن يبني هندسته التي أخذت اسمه، لكن طالما أنها فرضية لم يستطع أحد البرهنة على صحتها أو عدم صحتها، فماذا لو نفينا هذه الفرضية، وسلمنا بوجود عدد لا متناهٍ من خطوط موازية لخط واحد؟ هنا نشأ ما يعرف بالهندسة اللا إقليدية.

كيف يمكن العثور على ذلك الخيط الرفيع بين الرياضيات والفنون الأخرى بما فيها فن القصة القصيرة؟

العربية ربما هي من أكثر اللغات التي تتبع قواعد الرياضيات، ولعلي وجدت نفسي منجذباً إليهما معاً. لعل السنة الرابعة في ثانوية جسر ديالى وما رافقها من أحداث ومصادفات هي التي كانت وراء انجذابي للأدب بقوة.

ولا أستبعد أني كنت سآخذ طريقاً آخر لولا تلك السنة الحاسمة في تحديد مسار حياتي.

انت من اولئك الذين يقرأون اكثر مما يكتبون، الذين تحدث عنهم طه حسين مرة.. ورغم قلة نتاجك، فان ما كتبته – برأيي – غطى مرحلة مهمة من مسيرتك بل ومسيرة الادب العراقي، سؤالي.. هل لوعيك النقدي، ودعني اقول حساسيتك النقدية كانت السبب في ان لا تقتحم قلاع الكتابة وانت القادر على ذلك؟

- أنا أفضّل أن أكون هاوياً في كل مجال أحبه، وكتابة القصة القصيرة بالنسبة لي لا تأتي عن قرار شخصي مثلما هو الحال مع كتابة المقالة التي هي نوع من البحث في سؤال يشغلني ويدفعني إلى تحليل العناصر المتعلقة به والاشتغال على صياغتها.

كتابة القصة القصيرة (وأظن أن رواية كوميديا الحب الإلهي كتبت على شكل سلاسل متوازية ومتقاطعة من القصص القصيرة التي تشبه حبات المسبحة في تعاقبها)، بالنسبة لي تمر بمراحل عديدة قد تستمر سنوات. فالفكرة تأتي أشبه بالعلقة التي تلتصق في المخيلة وتبقى تنمو لوحدها، وحين تكتمل هيأتها يكون دوري أشبه بالوسيط: الوسيط الذي يقوم بتحضير الأرواح أو القابلة التي عليها أن تعمل المستحيل لتحقيق الولادة بشكل سليم.

بالطبع هذا المثال يحمل مبالغة ومفارقة في آن واحد: المبالغة تكمن في تقليل الجانب النقدي الذي يظل يرصد عملية تشكل خيوط القصة القصيرة في نقطة ما من رأسي. هذا الجانب يظل حاضراً معي في أي مكان أذهب إليه، وأحيانا اضطر إلى تسجيل ملاحظات على الورق أو على جهاز التسجيل كي لا أنساها. أما المفارقة فهي في الكتابة نفسها. أنا لا أؤمن بما يسمى بنجاعة الكتابة الآلية التي بشر بها مؤسسو السوريالية الأوائل، ولذلك هم لم ينتجوا أدباً نجح في البقاء فترة طويلة لكنهم زحزحوا الأرض التي نقف عليها، ووفروا قدرا أكبر من الحرية للشاعر أو القاص أو الروائي أو الرسام. لذلك فإن كتابة القصة نفسها أقصر بكثير من الوقت الذي استغرق تشكلها في عدة مستويات بين اللاشعور والشعور. هناك قصص استغرقت أكثر من عشر سنوات حتى اكتملت في داخلي. الجملة الأولى فيها قد تستغرق أشهر وهي المفتاح الذي يقود إلى متاهتها بسلام.

أنا بشكل عام أستمتع بالقراءة كثيرا ربما أكثر من الكتابة، ولعل الأخيرة هي ثمرة من ذلك التفاعل بين ما أقرأ، وما أشاهد، وما أسمع، وما يستثيره في خلدي من أفكار وتأويلات واستطرادات.

أعتقد أن النقد رغم ما كتب عنك، لم ينصفك الى الان.. وأرى ان ذلك يشمل جميع كتّابنا الذين اجبرتهم الظروف السياسية القاسية لمغادرة العراق؟ فهل النقد ضرورة قصوى لنتاج المبدع، طبعا بعيدا عن كتابات الترويج والدعاية التي تنتمي ظلما الى النقد؟

النقد مهم بالنسبة للقارئ أولا، أما بالنسبة للكاتب فهو نوع من لعبة ممتعة بين الكاتب والناقد. فالكتابة القصصية والروائية هي تأويل للواقع أما الكتابة النقدية عن هذا العمل القصصي أو ذاك فهي تأويل على تأويل. وطالما أن مجال التأويل مفتوح فإن الأعمال الأدبية القابلة على تأويلات متعددة هي القادرة باعتقادي على البقاء أطول من غيرها. الكتابات النقدية مهمة جداً لا للكاتب فقط بل كذلك للأعمال الأدبية المتميزة، ومن دون وجود نقاد جادين ومجتهدين ستضيع هذه الأعمال وسينطبق عليها المبدأ الاقتصادي القائل: العملة الزائفة تطرد العملة الحقيقية.

اكتشفتُ في الكتابة النقدية نوعا من الروح العشائرية في العالم العربي فكل فريق من النقاد في أي بلد منه مهتم غالباً بدراسة ما ينشره مواطنوهم أكثر من غيرهم، وهذا على العكس مما نراه في أمريكا اللاتينية حيث أن الشاعر أو الروائي أو القاص أو الرسام هو ابن هذه القارة قبل انتمائه إلى أحد بلدانها.

كتبتَ روايتك (كوميديا الحب الالهي) بعد أكثر من ثلاثة عقود على كتابة القصة القصيرة، هل فاضت عليك تأملاتك إلى درجة انك وجدت ان الرواية هي السبيل لتمثل الحياة بكل تفاصيلها..؟ وانت من قلت مرة:» لذلك لا أجد أن هناك فرقا بين القصة والرواية إلا بكونهما صنفين أدبيين يشتركان في عناصر معينة ويختلفان في عناصر أخرى»؟

- ربما تنطبق طريقة كتابة القصة القصيرة بالنسبة لي على الرواية أيضاً. الفارق هو في عدد الثيمات التي تشبه المحركات لكلا الصنفين. القصة لا تحتمل إلا ثيمة واحدة، تتشعب مثل الشرايين في متنها، أما الرواية فهي تعالج عدداً من الثيمات تتوازى وتتقاطع في ما بينها داخل نسيجها. في كلا النصين المبدأ واحد: لا توجد جملة واحدة يمكن حذفها من أي منهما. القصة القصيرة أقرب للسوناتا في بنائها في حين أن الرواية أقرب إلى السيمفونية في تناميها وفي تنقلها ما بين الحركات البطيئة والمتوسطة والسريعة.

مقياس نجاح هذه الرواية أو تلك هو قدرتها على شد القارئ مثل عمل سيمفوني بارع حتى آخر جملة موسيقية فيه، ومقابل ذلك تمنح الرواية متعة فكرية وحسية وعاطفية غير قابلة للتعويض بأي صنف أدبي أو فني آخر.

الرواية الناجحة تماما هي تلك التي تجعلنا أشخاصاً آخرين عند الانتهاء منها. شخاص أش

غير أن للقصة القصيرة المتميزة القدرة على إغراء القارئ لقراءتها بين الفينة والأخرى، فهو بالعودة إليها كأنه يستمع أكثر من مرة إلى سوناتا قصيرة لديبوسي أو شوبان. إعادة قراءة قصص كتبها تشيخوف وفؤاد التكرلي ومحمد خضير ووليام تريفور وبورخيس وآخرين من وقت إلى آخر تمنحني دائما متعة متجددة واكتشافات جديدة بين سطورها.

*************************************

قالو عن لؤي عبد الاله

إذا كان هناك من يشبّه صنع الرواية بعملية حفر البئر بإبرة – باموق – فإن كتابة القصة القصيرة لدى لؤي عبد الإله تشبه نحتَ صورة مدينة على رأس دبوس أو حبة رز. كل كلمة تتقاضى ثمنها في إطار الدقة التي يتسم بها العمل، بالإضافة إلى روح المغايرة وحبّ اكتشاف الجديد في هذا الفن، مع الأخذ بالحسبان أن جمال النص الأدبي لدى الكاتب يأتي بالدرجة الأساس من عدد الدلالات التي يؤدي إليها المعنى.

حيدر المحسن

لعل من مفاجآت الكاتب لؤي عبد الإله وطرافة تنوعه المعرفي ان تكون بعض القصص مقولات سردية تنتمي الى فطرة القص المصنوعة ولعبة المتعة الذهالية في قصصه ضمن مجموعتيه “رمية زهر” و”لعبة الاقنعة” ، بدلالة ثلاث أواصرهي: (تميل الى عدم وجود نهاية حدثية تغلق باب السرد وتفتح باب التأويل ، سردها حر شبيه بسيناريوهات لذاكرة غير مقيدة بزمان ولا مكان ولا صور موحدة ،يخلو سردها من الحكاية النمطية والاكتفاء بموحياتها المتخيلة لدى القارئ الافتراضي).

اسماعيل ابراهيم عبد