أجرى الحوار: علاء المفرجي

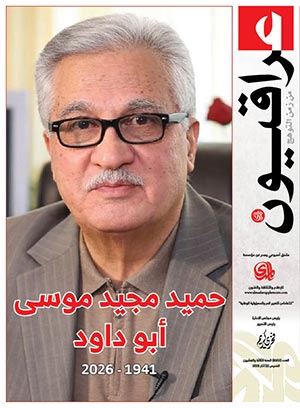

أكاديمي وكاتب عراقي مقيم في كندا. ولد عام 1956 في مدينة بابل في العراق. حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة الانكليزية من كلية الآداب جامعة بغداد عام 1978

وعلى شهادة الماجستير في الأدب الانكليزي من الكلية نفسها عام 1989 عن أطروحته «اللغة موضوعا وتقنية في قصائد ديلان توماس». درّس الأدب الانكليزي واللغة الانكليزية في عدة جامعات طوال خمسة وعشرين عاما وهو متفرغ للكتابة والترجمة في كندا حاليا. نشر أولى قصصه في السبعينيات، ونشر أولى ترجماته في مجلة “الثقافة الأجنبية” عام 1983، التقى به رئيس تحرير المجلة الشاعر ياسين طه حافظ وأعجب به في أن يكون مترجم مقالة “الاستيعاب الجمالي للآلة” للمفكر الأمريكي لويس مومفورد جندياً أنجز هذه الترجمة في خنادق القتال. تمكن فلاح رحيم بعد هذه السنوات العجاف من العودة إلى مقاعد الدراسة فأنجز أطروحته لنيل الماجستير وأحرز المرتبة الأولى بين متخرجي دفعته.وترجم إلى العربية العديد من الروايات والدراسات الأدبية والفلسفية فضلا عن كتابة العديد من المقالات في نقد الرواية والشعر.صدرت روايته الأولى «لقنافذ في يوم ساخن» عام 2012 أعقبتها (حبات الرمل .. حبات المطر) رواية. 2017. و (أزمة التنوير العراقي: دراسة في الفجوة بين المثقفين والمجتمع). 2018. ثم (صوت الطبول من بيعد) رواية. 2020. واخيرا (الشر الاخير في الصندوق) 2021.

القسم الثاني

وفي الترجمة: رواية (ماريو والساحر) توماس مان، (الصقر الجوال) كلينوي وسكوت، رواية (مويرا) جوليان غرين، (تحت غابة الحليب) مسرحية شعرية. ديلان توماس، رواية (فضيحة) شوساكو أندو،. رواية (اضطراب وأسى مبكر) توماس مان، (محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيا) بول ريكور، (الزمان والسرد: الجزء الأول) بول ريكور. [بالاشتراك مع سعيد الغانمي]. (الزمان والسرد: الجزء الأول) بول ريكور، رواية (بحر ساركاسوا الواسع) جين ريز. (القراءات المتصارعة: التنوع والمصداقية في التأويل) بول آرمسترونغ، (الذاكرة في الفلسفة والأدب) ميري ورنوك، (الترجمة وإعادة الكتابة والتحكم في السمعة الأدبية) أندريه لوفيفر. 2011. (الذات تصف نفسها) جوديث بتلر، (حكاية الجند: الحرب والذاكرة والمذكرات في القرن العشرين) صموئيل هاينز، (البحث عن ملاذ للشعر: مقالات في الشعر الغربي الحديث)، (سوسير وفتجنشتين: فلسفة اللغة ولعبة الكلمات) روي هاريس، (قوة الدين في المجال العام) يورغن هابرماس [بالاشتراك مع آخرين].

رواياتك تتابع زمنياً سنوات عشتها أنت ابتداء من السبعينات حتى عام 2007 كما ذكرت، هل سليم كاظم هو فلاح رحيم؟

- تكمن أصالة ما نكتب في حقيقة أننا نعيش دائماً تجربتنا الخاصة المميزة المختلفة في جوانبها الحميمة عن سواها. إذا ما أهملنا هذا الأصل في الكتابة تحول كل ما نكتبه إلى تناص بارد مع ما كتب قبلنا. هذه الحقيقة جعلت المخرج الإسباني بيدرو المودوفار يقول «كل ما ليس سيرة ذاتية سرقة أدبية». قول فيه مبالغة ولكنه ينبهنا إلى أن الاختلاف في ما نكتب يبدأ من حياتنا الخاصة التي تقدم مادة تصعدها المخيلة إلى مستوى الكتابة الأدبية الدالة على مستوى تفاعل الذوات. لا أجد في كتابة سيرة ذاتية تتقيد بحوادث حياتي كما وقعت ما يجتذبني للكتابة، لكن لعبة تحويل هذه الحوادث إلى نص روائي يفي بمتطلبات فن الرواية ويبتكر المواقف والعلاقات والتطورات التي لم تحدث لي شخصياً ولكنها تنتزع من تجربتي الخاصة إمكاناتها الدلالية هي الميدان الذي يستهويني وأتحمس له. ما يهمني وأنا أكتب عن سليم كاظم تقديم شخصية روائية مستقلة عني تتحرك في فضائها الروائي الخاص بمرونة واتساق. أبدأ من تجربتي الخاصة دون شك لكني ما أن أقطع شوطاً في الكتابة حتى أجد نفسي مبتعداً عن تجربتي فأزج بسليم في مواقف لا علاقة لها بي. وهو ما ينطبق على الكثير من الشخصيات التي استلهمتها من خبرتي بالناس. تمثل السيرة الذاتية بالنسبة للروائي العراقي مصدر قوة وضعف في آن واحد. قوة لأن الفرد العراقي الذي عانى عقوداً من التأزم والمحن لم يعد يمثل ذاته وحدها، ضاق هامش الشخصي في حكايته. تجربة كل فرد في العراق محملة بدلالات جماعية خطيرة وكبيرة لأنه شاهدٌ ومشارك متورط، وهو فريد في شهادته على ما حدث ويحدث. الأجيال التي عاشت أحداث الحرب العراقية الإيرانية مثلاً لن تتكرر أبداً وإذا ما غادرتنا لن يبقى لدينا إلا الوثائق والأوراق والصحف. بهذا المعنى يكتسب كل ما يقوله العراقي المأزوم أهمية خاصة. أما الضعف فينجم عن الانصراف إلى التسجيل المباشر الذي لا يبتغي أبعد من إثارة التعاطف والشفقة. يندهش الكثير من الكتاب العراقيين لأنهم لا يكتبون أعمالاً كبيرة باقية بالرغم من عظمة المحن التي شهدوا عليها. يشبه الأمر التطلع إلى صورة قديمة لأب أو أم بالأبيض والأسود، قد تثير أعمق الأثر في نفس من تعنيه الصورة شخصياً لكنها ستمر على من لا يعرف صاحبها دون أن تعني أي شيء. الرواية تبث الحياة في هذه الصورة وتجعل من لا يعرف صاحبها يتعاطف معها ويعيش حياتها. التجربة الكبيرة والمحنة المأساوية لا تكفيان بحد ذاتهما لإنتاج عمل أدبي كبير. لابد من استنطاق فني معمق يستخدم كل أدوات السرد الروائي الفنية والتجريبية لتحقيق ذلك. وهكذا تكون إجابتي عن سؤالك أنّ عالمي الشخصي بما يحتوي من أحداث وأشخاص وأفكار على مستوى السيرة الذاتية هو البذرة التي أزرعها في تربة الفن الروائي، وأنّ عالم سليم كاظم بكل ما يحتوي هو النبتة الخضراء التي تنبثق عنها. هنالك صلة وثيقة بين البذرة والنبتة ولكنهما لا تتشابهان.

بدأت رواياتك بنشر «القنافذ في يوم ساخن» عام 2012 وهي تتناول عراق ما بعد عام 2003 ثم جاءت الروايات الأخرى «حبات الرمل ... حبات المطر» التي تدور في عقد السبعينات، وروايتا «صوت الطبول من بعيد» و»الشر الأخير في الصندوق» وهما عن الحرب العراقية الإيرانية. لماذا اخترت أن تبدأ من النهاية؟

- في عام 2010 توصلت إلى كتابة مخطط لخمس روايات تتناول تاريخ العراق القريب كما عشته وعرفته وكانت الرواية الأولى في المخطط «حبات الرمل ... حبات المطر» التي تغطي عقد السبعينات حتى نهايته. كتبت فيها أكثر من مئة صفحة ثم اكتشفت أن الجزء الخامس والأخير «القنافذ في يوم ساخن» الذي يتناول 2003 وما بعدها قد تبلور بوضوح تام ولا يمكن تأجيله. يمكن أن يعني التأجيل أكثر من عشر سنوات خسارة الكثير من تفاصيل الرواية وحرارتها. كما أن تلك الرواية جاءت على إثر استشهاد الصديق كامل شياع الذي أهديت إليه الرواية وكان موته الحدث الذي أطر عالمها المتشعب. كنت بحاجة ماسة إلى الكتابة في حينها. اكتشفت في ما بعد أن الابتداء من النهاية قد أطر الأجزاء الخمسة ورسم أفقاً هادياً أسعى فيه بثقة أكبر وأنا أستكمل المشروع. وهكذا نشرت «حبات الرمل ... حبات المطر» بعد خمسة أعوام من القنافذ ثم نشرت روايتي الحرب العراقية الإيرانية «صوت الطبول من بعيد» و»الشر الأخير في الصندوق» خلال العامين الأخيرين. أمامي جزء واحد أخير يمثل تحدياً كبيراً آخر هو عقد التسعينات.

لنعد إلى الترجمة لأنك مستمر فيها بالرغم من انشغالك بمشروع الروايات. عرفتك مترجماً متمكناً ترجمت دراسات متعددة في التأويل والسَّرد وأصبحت في مقدّمة المترجمين العرب.. ما قصتك مع الترجمة؟

- لم أبدأ الترجمة في مكتب أنيق. ولم أبدأ الترجمة من أجل النشر أو عرض ترجماتي على أحد. كانت الترجمة بالنسبة لي متنفساً أبتعد فيه عن ذاتي المأزومة وعن وجعي الكبير بعد مقتل أخي حسين في بداية الحرب. صرت بعد تلك النكبة لي وللعائلة أجد صعوبة في القراءة التي ظلت سلوتي في الخنادق، ما أن أفتح كتاباً حتى تقف المأساة بيني وبينه. قررت أن خير وسيلة أمامي للابتعاد عن همي الثقيل هي أن أمضي إلى ما وراء القراءة، إلى الترجمة بوصفها تقمصاً لذات أخرى وعيشاً في عالم آخر يكتبه المترجم ولا يكتبه في آن واحد. ترجمت أولاً رواية «بحر ساركاسو الواسع» وقد أكملتها في شهر واحد. كنت أضع الأوراق على فخذي في الخندق ولا أحمل معي إلا قاموس المورد القريب لمنير البعلبكي. زملائي في الخندق عجبوا لما أفعل وكنت أقرأ عليهم بعض الصفحات. واصلت الترجمة على هذا النحو وكنت أعود بالمسودات الأولية لأودعها البيت وأنساها. هكذا بدأت علاقتي بالترجمة ولكنها تطورت في ما بعد. أدمنتها كما يدمن المرء عقاراً مسكناً. صارت وسيلتي للكتابة دون أن أقول شيئاً في زمن صعب قررت فيه الصمت والانزواء تماماً. عندما نشرت مجلة «الثقافة الأجنبية» مقالتي المترجمة الأولى «الاستيعاب الجمالي للآلة» للويس مومفورد عام 1983 سألني الأستاذ ياسين طه حافظ رئيس التحرير عن عملي فقلت إني ترجمت المقالة في خندق، قال ظننتك أستاذاً يعمل في مكتب مكيف. ثم صرت أترجم لسبب آخر. استخدمت الترجمة للتعمق في قراءة الكتب الفلسفية والفكرية الصعبة التي شعرت بحاجة إلى تمثلها ومعرفة كل دقائقها. أذكر منها على سبيل المثال ترجمتي لبول ريكور وبول أرمسترونغ وميري ورنوك وغيرهم فضلاً عن عشرات الدراسات التي نشرت في الدوريات العراقية والعربية ولم تجمع في كتاب.

إذا كان للترجمة تعريف كونها الرابط بين الحضارات وتعميق الحوار مع الذات والآخر؟ فماذا اذن عن ترجمة النص الإبداعي، هل يمكن تحقيق ترجمة نهائية؟ وهل لزاماً ان يكون المترجم حيادياً دائماً؟

- هنالك أنواع كثيرة من الترجمة يتقرر تفردها عن سواها بمدى قربها أو بعدها عن النص الأصلي وبالغاية منها. لدينا الترجمة اللصيقة التي تحذو حذو الأصل قدر المستطاع والترجمة الشارحة وما يسمى ترجمة ما بين السطور وغيرها مما كتبت عنه دراسات غزيرة أتمنى أن يسهم فيها المترجمون والدارسون العرب بفاعلية أكبر. لاحظ الدارسون أن المترجم يواجه خيارين الأول تدجين النص المترجم ليتسق مع الثقافة المستهدفة باستخدام أسلوب طلق لتقليل غرابة الأصل وتحقيق ما كان شلايرماخر يراه غاية الترجمة، أي المحافظة على هدوء القارئ وسكينته ونقل المؤلف إليه لا دفعه إلى الذهاب إلى منطقة المؤلف الغريبة عنه. هذه الطريقة تسم الحضارات القوية الواثقة من نفسها. نجده في الترجمات إلى العربية خلال العصر العباسي بالأمس. ترجم العرب مصطلحي المأساة والملهاة إلى الهجاء والمديح مثلاً. الخيار الأخر هو الترجمة الحرفية التي تغادر أسوار ثقافتها الآمنة لتنقل غرابة النص الأصلي وتؤكدها. وهي شائعة في ثقافتنا الحديثة تؤكد استقبالنا السلبي للنصوص الغربية. لكنها تصدر أيضاً عن قلة خبرة المترجم وعزوف الناشر العربي عن تكليف من لهم الكفاءة والقدرة على الترجمة لما يوفره لهم التعامل مع الهواة على مستوى المصاريف. حرصت في ممارستي الترجمة أن أشق طريقاً وسطاً بين الاستراتيجيتين. أقدم للقارئ نصاً مقروءاً سلساً من جهة واستبقي ما أمكن هويته المغايرة الرافدة من جهة أخرى وهو ما يعني أن كل ترجمة لعمل أصلي مغامرة إبداعية مستقلة.

أصدرت عام 2018 كتابا بعنوان «أزمة التنوير العراقي: دراسة في الفجوة بين المثقفين والمجتمع»، هل كانت فكرة التنوير التي تناولتها فيه موضوعاً في رواياتك وأنت تتحدث عن بلد مثل العراق؟

- بالتأكيد، هنالك علاقة وثيقة بين موضوعة أزمة التنوير وكتابتي الروائية وقد أشرت إلى هذا في مقدمة الكتاب. الواقع أن أزمة التنوير في يومنا هذا لم تعد أمراً قاصراً على العراق أو البلدان العربية أو الإسلامية، التنوير يعيش أزمة في عقر داره الغرب كما ذكرت من قبل. يكفي أن نلقي نظرة سريعة على التيارات الفكرية والفلسفية السائدة في الغرب اليوم، ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة والبراغماتية الجديدة والتأويلية وغيرها لندرك أن التنوير الغربي يتعرض لهجوم كاسح يهدد أمن وسلامة المجتمعات الغربية نفسها. لم يعد العقل تلك الأداة المحايدة القادرة على تحليل الوقائع وتركيبها في رؤية موحدة كما كان وعد التنوير، صار ينظر إلى العقل بوصفه نتاج عملية نشوء وتطور طويلة أحكمت الرباط بينه وبين الغرائز والدوافع اللاواعية حتى فقد حياده وموضوعيته. هنالك من يدعو إلى «إساءة استخدام» العقل لكي يفلت من تشظيه وعبوديته للغريزة عبر تنمية ستراتيجيات جديدة لا مجال للتوسع فيها. في العراق أخفق مشروع التنوير الذي انطلق مع تأسيس الدولة العراقية لأسباب عديدة ناقشتها في كتابي «أزمة التنوير العراقي»، وهو ما جعل عالم ما بعد 2003 في العراق مضطرباً خاضعاً لولاءات القبيلة والطائفة والهويات الفرعية على حساب السيادة الوطنية الجامعة وأسبقية المواطنة. ربما يبرر هذا اختياري سليم كاظم الشيوعي في بداياته بطلاً للروايات فهو ينطلق من إيمان شبابي مبسط بقيم التنوير والتقدم ينتهي بعد عقود من التأزم والحروب والاستبداد إلى ريبة مرّة بهذه القيم. متابعة تفاصيل هذا التدهور في مشروع التنوير هي إحدى موضوعات الروايات التي أكتبها.

هل يصح الحديث عن تنوير عربي؟

- قناعتي أن حركة التنوير قد بدأت في العالم العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر وقد كُتب عن هذا الكثير تحت مسمى «النهضة». التنوير والنهضة مفردتان مترادفتان في الثقافة العربية كما تؤكد الباحثة فاطمة المحسن في كتابيها المهمين عن تاريخ التنوير العراقي. بينما تمثل النهضة تمهيداً للتنوير في الغرب نراها في ثقافتنا العربية مقترنة به تمثل معه حركة واحدة. لكن التنوير العربي واجه عقبتين مدمرتين الأولى اقترانه منذ البداية بمطامع الاستعمار الغربي الذي ادعى التحديث ولم يمارسه، والأخرى التيار العروبي القومي الذي ساد الحياة السياسية والثقافية العربية طوال القرن العشرين وادعى قيم التنوير بانتقائية جائرة حيث أسقط منها ركن العقد الاجتماعي واحترام حقوق الفرد. لا ينفي فشل المشروع الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل التجديد والانفتاح على الحداثة ولدينا في العراق أسماء كبيرة يجب أن نحرص على إبقائها فاعلة في حياتنا الثقافية ابتداء من هبة الدين الشهرستاني والأب أنستاس الكرملي ومعروف الرصافي ومحمد صدقي الزهاوي ومحمد مهدي الجواهري وعلي الوردي وصولاً إلى بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وفؤاد التكرلي وجواد سليم وفالح عبد الجبار ومئات الأسماء التنويرية التي لن تموت.