مي مظفر

يهاجر العراقي فيحمل معه الوطن. يمارس حياته أينما حل به المسار في العالم، يتكيّف، أو يحاول، مع طبيعة المدن التي يقيم فيها، فينشطر إلى اثنين: مقيم ومتغرب.

قد ينفتح بكل شغف على ما تقدمه له الحياة الجديدة من تجارب، لكنه لا يتنازل بيسر عما جبل عليه، فيحاول أن يوجد قدر الإمكان أجواء عراقية داخل مسكنه، وتأبى ذاكرته إلا الانشغال بمشاهد المدينة التي فارقها اضطرارا والأهل والصحاب.

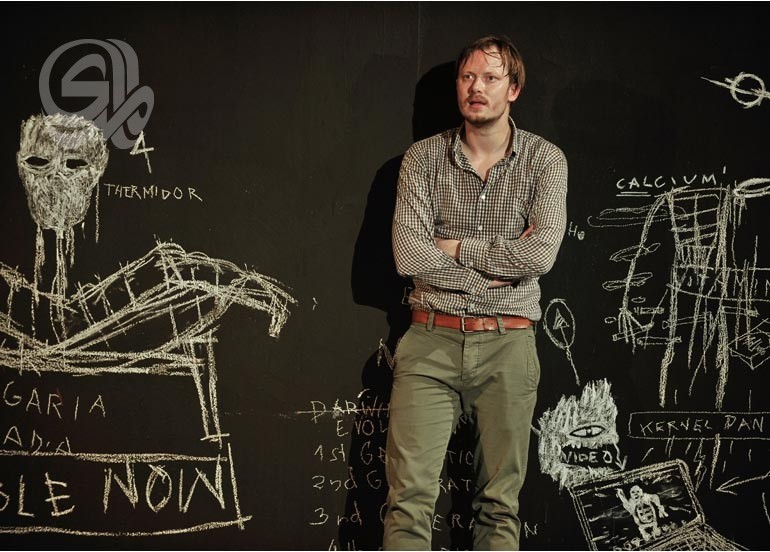

الفنان فيصل لعيبي صاحي، مثل كثير من المبدعين العراقيين، يرينا أن أربعين عاما من الغربة لم تزده إلا تمسكا بالذات مهما شابها من تداخل، وبالأصول التي تأبى إلا أن تتميز. غادر العراق في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وعاش مغتربا يتنقل بين المدن الأوربية والعربية، حاملا العراق بين أضلاعه وفي دهاليز فكره، يستمد من فيضها مشاهد لوحاته. لا يزال فيصل لعيبـي إذا، بعد كل هذه الحقب من العيش بعيدا عن أرضه وأهله، متنقلا بين المدن المختلفة، يبحث عن ذاته. فعن أي ذات يبحث؟ أسئلة الوجود هذه ربما لا يضطر إليها إلا الشخص القلق الذي يشعر بشيء من عدم التوافق بينه وبين المكان الذي يقيم فيه.

كتانت المرة الأولى التي شاهدت فيها أعمال الفنان فيصل لعيبـي في المعرض الأول لجماعة " الأكاديميين" في قاعة المتحف الوطني للفن الحديث، بغداد 1971 . كان المعرض قد فاجأ الجمهور بتقديم أعمال منفذة بأساليب أكاديمية مخالفة لما كنا قد اعتدنا مشاهدته على مدى السنوات الأخيرة من تجارب فنية مفرطة في حداثتها ومغامراتها التجريبية خارج حدود اللوحة الأكاديمية وقوالبها، أعمال تتجاوز تكويناتها منطق المشاهد المرئية وتستنفر الخيال إلى أبعد تخومه.

يصرّ فيصل لعيبي على ضرورة امتلاك الفنان أصول الحرفة من أجل تحقيق مشاريعه الفنية، إلى الحد الذي يجعله يرى أن الإخلال بالأداء على وفق المقاييس الأكاديمية يكاد يكون "فضيحة". ثم يتحدث عن كاظم حيدر ودوره في تكوين الجماعة، فيقول في الرسالة نفسها:"لم يكن كاظم حيدر يملك مقدرة أكاديمية عالية، لكنه كان يملك بصيرة نافذة لتعرجات الحركة الفنية العراقية. من هذه الزاوية أدرك أهمية تأسيس جماعة الأكاديميين، ليس لغرض التعارض مع ما يجري حولنا، بل لزرع مفاهيم قابلة للنمو في تربتها الأصيلة، أي البدء من ملاحظة الواقع، لا كتسجيل فوتوغرافي له، بل لتفسيره فنياً. ولهذا تكلم عن سعة هذا الفهم للعالم المرئي الذي ضم في طياته معظم مدارس الفن في العالم منذ رسوم الكهوف و رأس سرجون الأكدي ورأس نفرتيتي مروراً بمنحوتات اليونان والرومان وعصر النهضة حتى عصرنا الحالي، الذي لم تختف فيه الأعمال التي جعلت العالم الواقعي والمرئي المنظور مادتها الأساسية."

في أثناء إقامته في باريس على مدى تسع سنوات، تسنى لفيصل لعيبي أن يتعرف إلى الحركات الفنية، ويقف طويلا أمام لوحات أساطينها في اللوفر، بقدر ما تسنى له أن يتواجه عيانا مع فنون وادي الرافدين ويتأملها عن كثب في المتحف نفسه. إلى جانب ذلك وجد أمامه فرصة الاطلاع على أصول مدرسة بغداد في رسوم الواسطي التي زيّنت مقامات الحريري في المكتبة الوطنية في باريس، ودراستها بإمعان، فهي الأعمال التي ألهمت من قبله جواد سليم وجعلته يندفع وراء البحث عن سبل تحقيق شخصية عربية في الفن الحديث. ويؤكد ذلك بقوله: "إنها تراثي! إنني أجمع كل شيء عن طريق السمع والحديث والقراءة. إنني فخور بالانتماء إلى هذه الأرض وهذه التقاليد التي منحتني القوة ."

في الغربة وجد الفنان فيصل نفسه وجها لوجه أمام تراث عراقي غني ، وفي الغربة أيضا وجد ما دفعه إلى البحث عن الذات، فيقول:

"بعد تنقلاتي في مدن مختلفة، تجذّر عندي الموضوع العراقي، ولماذا لا يكون الموضوع عراقيا، وعراقيا بتصميم مسبق؟ لقد ظهر لي العراق في الغربة في متحف اللوفر وفي شخص الحاكم كوديا ملك لكش الوديع ، كما ظهر الرب لموسى، وقد مدني بالقوة والمنعة وحصّنني من فقدان هويتي في عالم يجري بسرعة فائقة، ويتغير بشكل مفاجئ. لقد كانت لوحات البغدادي التي نفذتها انعكاساً لهذا الانبهار الذي أحسست به وأنا أمام هذا الملك العادل والجميل والفائق الرقة والمهاب معاً."

وهنا يقر فيصل لعيبي بأهمية التجارب التي أقدم عليها من سبقوه من الفنانين العراقيين الذين تنبهوا في وقت مبكر إلى مسألة المرجعية الفنية الغربية بوصفها المرجعية الفنية الوحيدة، فسعوا إلى البحث عن مرجعيات ذات أصول محلية أو شرقية، ويرى أن رواد هذا التوجه بعد جواد سليم، هم شاكر حسن وكاظم حيدر وطارق مظلوم ومحمد غني وإسماعيل فتاح وضياء العزاوي ورافع الناصري.

تتجلى وشائج هذا التأثر وتلك العلاقات ما بين التراث الفني العراقي وأعمال هذا الفنان لدى مشاهدة لوحاته التي تصوّر الشخصيات البغدادية بأسلوب واقعي مضخّم. فبناء أجسام هذه الشخصيات يقوم على اعتماد كتل مدورة متماسكة، توحي بطابعها الذكوري المتسلط. كما أن معالجته الموضوعات الشعبية تكشف عن بعد مسرحي في تصميمها ومضمونها السردي. بعض أعماله المنفذة بالحبر والألوان المائية على الورق، تشي موضوعا وشكلا، بأعمال المنمنمات الإسلامية المتمثلة بمدرسة بغداد للواسطي.

لدى التطلع إلى أعمال فيصل لعيبي المنجزة على امتداد أربع حقب، سواء أكانت تلك المنفّذة داخل العراق أو خارجه، كما تظهر في الكتاب الفني الشامل الذي صدر متزامنا مع معرضه الأخير في عمّان (دار الأديب، عمّان 2009)، أن موقف فيصل لعيبي من تصوير الموضوعات المستوحاة من الواقع المرئي والمشاهد الاجتماعية المتوارثة، نابع عن موقف جمالي فني آثر الفنان أن يتخذه وسيلة للتعبير عن رؤيته بأبعادها الاجتماعية أو العقائدية. فهو لم يتنازل عن قناعاته التي تبلورت في بداية حياته الفنية وتجلّت بمشاركته في جماعة "الأكاديميين". بل إنه على الرغم من وجوده في قلب العالم الغربي ونزعاته الفنية الحداثية وما بعدها، ظل متمسكا إلى حد كبير بمشروعه التشخيصي العراقي، واستنباط خصوصيته الفنية من خلال هذا المسار. يقول:" .. أنا في النهاية فنان تقليدي لا أزال أمارس الأسلوب القديم في الرسم، مثل القماش والفرش والمواد المختلفة من الحبر والباستيل وأقلام الفحم والرصاص وما إلى ذلك، وكذلك الحال مع النحت أو السيراميك."

موضوعات فيصل لعيبي تشمل بشكل عام البورتريه ومشاهد المدن العربية، وغير العربية، بأزقتها وحواريها وملامحها المعمارية، إلى جانب ولعه بتصوير الحياة الشعبية البغدادية. جل هذه الأعمال منفذة بالزيت على القماش، إلى جانب كم آخر من أعمال تخطيط على الورق بالقلم أو الحبر أو الفحم، ولديه أيضا تجاربه في النحت. من الملاحظ أن أمزجته في التصوير تتقلب تبعا للموضوع الذي يتصدى له. فهو يصوّر المشاهد الطبيعية والدينية والبورتريهات بأسلوب تعبيري حاد، وقد يميل في بعض الأحيان إلى الإمعان في تحريف الوجه، بل تعذيبه، كما قد نجد لديه بعض الأعمال التجريدية التي توحي بمشاهد من المدن الأثيرة إلى نفسه، في مقدمتها البصرة.

أعماله التصويرية الزيتية، وتخطيطاته على الورق، لا يمكن وصفها بالأعمال الأكاديمية التقليدية. فما تعكسه من تضخيم للشخصيات، وتسطيح في البناء واستخدام ألوان صارخة نقية في معظمها، تشي بمرجعية عراقية تذهب إلى تخوم حضارات العراق المتعاقبة. ولعل ما تميزت به مسيرته الفنية يتجسد، كما أرى، في مشروعه التصويري الذي كرّس له معرضه المقام في عمان 2009. إذ قدّم لوحات ذات مرجعيات محلية وحضارية موروثة، كما تحمل أيضا مؤثرات ثقافته الغربية التي تتلمذ عليها، خاصة في طبيعة بناء مفردات الصورة وتصميمها وتوزيعها على السطح. لقد تفاعلت هذه المؤثرات لتنتج في نهاية الأمر لوحة عراقية بامتياز. ومن يتصفح مسيرته الفنية الموثقة في كتابه الفني الشامل يجد أن جذور هذه الأعمال البغدادية تعود إلى مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، كما أن البعض منها نفّذ في منتصف تسعينيات القرن نفسه، لكن التجربة انقطعت، كما يبدو، لتعود ثانية بزخم أقوى، ومجال أرحب. هكذا أضاف الفنان إلى الحركة الفنية في العراق، من خلال هذه الأعمال، لونا فنيا قائما على أداء متين لواقعية ذات نكهة محلية مميزة؛ واقعية تتجاوز واقعيتها بما توحي به من دلالات، أسوة بالنهج الذي اتبعه أسلافه السومريين في منحوتاتهم الرمزية.

يقدم فيصل لعيبي لوحة لا تخطئها العين، لوحة عراقية تتوافر على عناصر جذّابة تفرض حضورها على المشاهد؛ قد تجعله يكتفي بقراءتها قراءة عابرة، بقدر ما تغريه على التأمل في تفاصيلها وتتبع ما تنطوي عليه من معان ورموز خفية. ولا أدري إن كان بحثه عن الذات قد وجد ضالته في هذه المحطة المهمة من تجربته، وإلى أي مسار ستأخذه مستقبلا ؟.