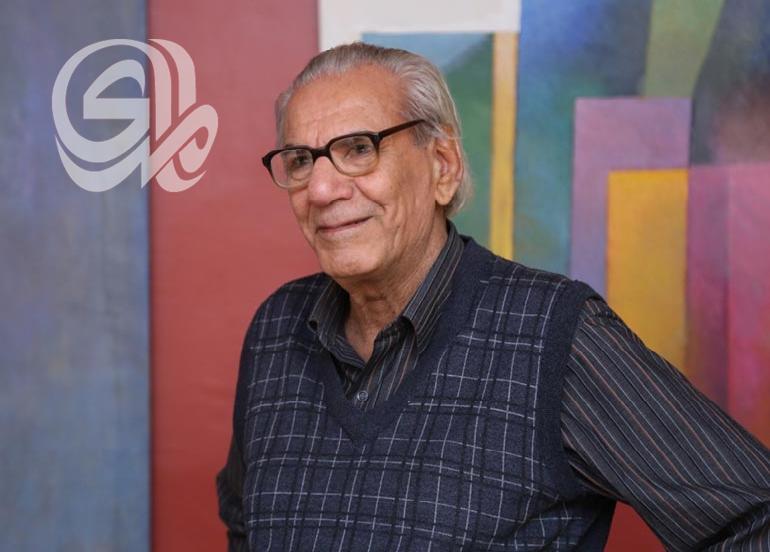

سهيل سامي نادر

أنا إزاء حكاية في (بطن) حكاية، والاثنتان مرتبطتان بالفنان طالب مكي، والأولى اقترحت الثانية وأملت ضرورتها.

وبمناسبة رحيل الفنان طالب مكي أود أن أسردهما، محررا منها عذاباتي وعذابات طالب مكي، وقبل كل شي أن أستعيد شخصية فنان مثير للجدل، مراجعاً أعماله الفنية التي جرى نسيانها أو أنها اختفت بملابسات الحياة العراقية وكوارثها.

أقول أولا أنني كثيرا ما أتمشكل مع زمني، وقليلاً ما أتمشكل مع الآخرين المصنفين كمثقفين. هذا ماحدث مع سينمائيين محسوبين على الثقافة أكثر من الفن، وعلى وجه التحديد ثقافة تحبو تحت أقدام الآديولوجيا العملاقة.

كنت قد كتبت سيناريو عن طالب مكي، لا أتذكر من حثّني على هذا المشروع، ربما رياض قاسم أو زهير الدجيلي. الاثنان رحلا، وهذا ما يضعف حكايتي. آنذاك كان السيد محمد سعيد الصحاف في موقع رئيس المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون، فأحيل السيناريو إليه لكي يوافق على تنفيذه تلفزيونياً، إلا أنه أعجب به، كما قيل لي، وطلب تنفيذه سينمائيا، فأحاله بنفسه إلى دائرة السينما والمسرح.

كنت في جريدة الجمهورية. جاءني هاتف استدعيت فيه الى تلك الدائرة. ذهبتُ في الموعد واستقبلني مخرجان سينمائيان محسوبان على اليسار. كانت أيام اطمئنان لهما. بالنسبة لي يضايقني الاطمئنان والمطمئنين. ما حدث شيء من أعاجيب الميوعة اليسارية التي تتسلى بالإنسانية، إذ راحا يحدثاني، باتفاق عجيب، والسيناريو مفتوح أمامهما، عن الديالكتيك والإنسانية والفكر. ثم قدما لي صورة عن طالب مكي حسب رؤيتهما وليس حسب رؤيتي. وجدا في طالب مكي أعجوبة طفولية تحتاج الى مشاهد في الهواء الطلق وحركة سريعة وانتقالات حيوية، كهذا المشهد:

يرفع طالب مكي طفلاً بيده الى الأعلى. الشمس في السمت والكاميرا تلتقط من الأسفل فرح الطفل المرفوع والأشعة تصنع هالة ضوء على رأسه، وطالب مكي، الطفل الكبير، يدير نفسه كأنه اسطوانة يعرض عليها طفله الشمسي، وهو يضحك!

لقد نسيت الكثير من المشاهد التي استعاضا فيها عن كامل السيناريو الذي أتعبني كتابته، ما جعلني أفهم أن الرجلين وجدا في نصي تعقيدات لا يمكن معالجتها تحت الشمس بل تحت الصمت، والكلام الهامس، ووجه طالب مكي القوي، المهموم، الذي يضع راحة يده على جبهته دائما لكي يخرج كلاماً هو همهمة.

ليست هذه صناعتهما. ليس هذا من الديالكتيك الصاعد، اللولبي، الشمسي، بل هو شيء من فن الغرف الحزين الذي تقال فيها أقل الكلمات وأكثر القرائن الصامتة، ثم البراهين التي نتلقاها كاقتراحات أو احتمالات حياة.

حسن. لقد أدركت ما حدث، فأنا عالجت مشكلة معقدة تتعلق بمشاكل النطق والسمع وانفجار الصمت في العمل الفني. ركّزت كيف أن بعض الوجوه التي رسمها كانت مستطيلة الشكل على نحو مبالغ فيه، فكأن الصوت المتقدم اليه من الخارج سيرتطم به وينزلق ويتبدد. كما أنه صوّر الفم كشق. مجرد شق، وعدد من الدبابيس تحيط به وتيبس حركته!

لا أنكر إنني اخترت المركب الصعب، بل لا أنكر إنني معقد بعض الشيء، وأحيانا كثير التعقيد مع نحوسية عندما أجد غباءً لا يمكن قبوله والتواطؤ معه. هناك تعقيد موضوعي لا يمكن تبسيطه بترحيله إلى مهرجان إنساني اشتراكي عن الحب والمسرة.

لكي أثبت إنني معقد ونحس، آه.. ومسالم إنما إذا التفتّ مزعوجاً فلن أرجع، غادرت مبنى السينما والمسرح من دون اتفاق ولا موعد، وتركت أوراق السيناريو في مكانها. وتوقعت ما يلي: لقد ضاع السيناريو. أنا تركته لهم. وهم ضيعوه. تلك هي النهاية. كما في الأفلام!

لي حدوس لا تخطئ: لم يتصلوا بي أبداً ولم يعيدوا ما هوعائد لي!

حقيقة أردت أن أعيد إنتاج طالب مكي الإنسان والفنان. لقد أحببته كشخص مهم وفنان يصنع مشكلة ويحلها. وجه معبر وقوي يعوّض عن الصمم والخرس. يدان تطوحان بكلمات لا تُسمع. همهمة. ما بشبه الضحكة. خط عذاب يمرّ من نهايات شفتيه. التماع في أرنبة أنفه. بين الحين والآخر ينقلب إلى ممثل، ويستقبل الأصدقاء كأنه في مضيف. سورة من الفرح تشبه صوت تكسر حاجز زجاجي، ثم تعابير رجل طاعن في السن مُصاب بالكآبة.

شاهدته عندما كان يعمل في مجلتي كرسام. كان يدندن. يرفع رأسه من الرسم ويقول: هلوو!. وكان يستطيع أن يميز (العقائديون) من مشيتهم ودخولهم الى الغرفة وكأنهم يفتشونها أو كأنهم اكتشفوا حادثاً. يرفع رأسه من الرسم ويلتفت نصف التفاتة ويواصل الرسم، عندما يعرف أن الشخص غادر، يرفع رأسه عاليا ويسحب نفساً عميقاً ويؤشر لي إشارة تعني: مجنون! وبالإبهام والسبابة يصنع مسدساً تعبيراً عن هوية الزائر!

إعادة إنتاج! تلك فكرة تعلمتها من علماء الاجتماع الظاهراتيين. كنت كثيراً ما أتطلع الى جبهة طالب مكي كأني أردت أن أعرف منها قبل لسانه وهمهماته. فكرت بتعاطف حزين: كيف يمكن التكلم عن أشياء أودعت في صندوق؟ إن إعادة انتاج لا تخلو من تعاطف وإن سعت إلى المعرفة - لكن التعاطف نفسه جعلني أخشى من أن أكون صوفيا مشعوذاً. ثم أدركت أن كل شيء هناك في الخارج. في الحواشي. في رسوم غير منتهية، في بياضات، في منحوتات بحاجة إلى أن استعيدها، في تلك المرأة التي رسمها طالب مكي وجعلها باذخة في اكسسوارات شرقية ثقيلة وذات رنين معدني. إن الخارج يتصادى مع الداخل. هذا الصندوق له رنين!

ثم فجأة، كما لو أنني استرجعت ما كتبته في السيناريو الضائع أكتشفت البديل. رأيت عملاً لطالب مكي هزني من الأعماق: صندوق! صدقوني. كأنه سمع ما فكرت به. عندها، في لحظة جنونية، كتبت (صندوق طالب مكي اليتيم). كانت كتابة غامضة تليق بصناديقنا الغامضة التي تنطبع عليها تعابيرنا المتضايقة من الزمن!

كان طالب مكي معذّباً وعذباً. يدرك ما يدور حوله لكن مرض طفولي أغلق الممرات الصندوقية ما بين الحنجرة واللسان والأذنين. إعاقة خطرة عوّضها بموهبة في الرسم والنحت، وبجسد حزين، وازنه بمرح حزين. تحوم الكآبة حول رأسه، فيما كانوا دائما يدفعونه الى العمل والانتاج، يضغطون عليه كعبقري ينتظرون منه الأعاجيب. كان هو الطفل الأعجوبة، هو الرجل الصامت الحزين الذي كان يستقبل المرأة الجميلة بصفير غير مسموع!