يرى أن كتاباته ترتبط بسياق تأريخ الفوضى السياسية والاجتماعية بشكل مباشر

حاوره علاء المفرجي

- 1 -

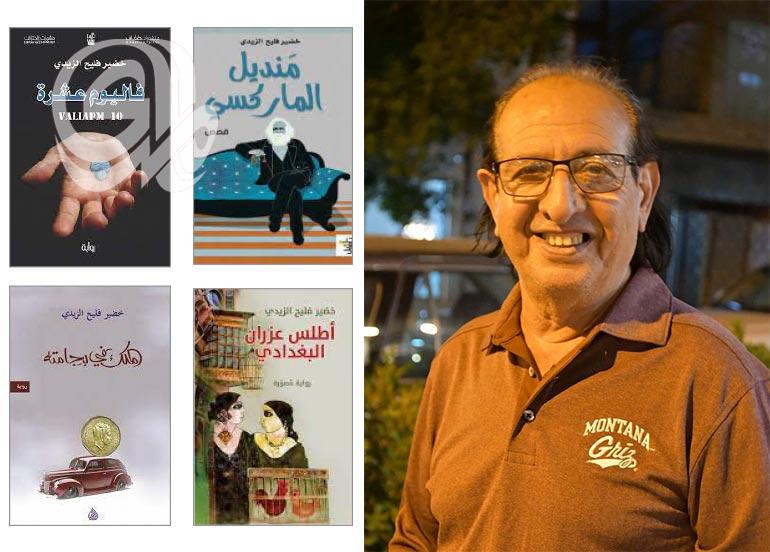

اثار الروائي خضير الزيدي الكثير من الجدل من قبل القراء والنقاد على السواء، بسبب طبيعة وأسلوب الكتابة الذي عرف به، وهو ما زال متواصلا في الكتابة، وكان أخر عمل روائي له هو (بنات غائب طعمة فرمان).

وخضير فليح الزيدي قاص وروائي وباحث عراقي، من مواليد بغداد 1958، مهتم بالكتابة السردية منذ 25 سنة بين الرواية، وكتابة القصة، وسرد غير مجنس. بدأ الكتابة منذ سنة 1981 تقريبا وما يزال مستمرًا في النهج الروائي والقصصي. يعمل في التدريس في مجال الفنون المسرحية، ومتواصل في الحضور الثقافي العام. في البداية تأثر بألبرتو مورافيا ثم بنظريات سيجموند فرويد وتلامذته، كما جعلته أطاريح الدكتور علي الوردي في فترة مبكرة يميل إلى الكتابة النثرية أكثر من الشعر. في رصيده أكثر من عشرين رواية.

تحاوره المدى عن تجربته في الكتابة:

قبل أن نبدأ حوارنا نستل ما كتبه الكاتب والصحفي علي حسين عن خضير الزيدي:

خضير فليح الزيدي روائي يكتب بهدوء لكنه يفكر كثيرا ويعيش الحياة بكل متاعبها ومشاغلها ، ويكتب باستمرا وبدأب وتحدٍ للواقع ولنفسه ، تشعر وانت تقرأ رواياته بأن هناك حكايات حكايات تطاردك وان الشخصيات ستقود خطواتك في رحلات يوثق من خلالها ما عشناه وما نراه اليوم ليعيد لنا رسم ملامح هذه البلاد ، ولعله استفاد من معايشته اليومية للناس في صناعة نصوص بها سلاسة التوصيل والتجسيد القصصي، وهو ما تجسّد بوضوح في روايته الاخيرة « بنات غائب طعمة فرمان ، وفي اعماله الروائية الآخرى ، فقد عشق خضير فليح الزيدي الحكايات وتربت معه شخوصها ، واقام علاقة ودٍ طويلة مع شوارع المدينة .

منذ ان اصدر روايته الاولى كاسترو ، وانتهاء بأخر اعماله « بنات غائب طعمة فرمان» ، وخضير فليح الزيدي يقدم لنا روايات فريدة ومشوقة ، في شاعرية تعبيرية يتداخل فيها الماضي بالحاضر ، لنقرأ معه تاريخ حياة اناس مليئة فلوبهم بالحب والاخلاص والمغامرة .

الطفولة والنشأة الأولى والمكان، كيف أسهمت في ميول خضير فليّح الزيدي الكتابية؟ وما المصادر والمراجع الحياتي التي دفعت لذلك؟

- كانت طفولة عاديّة جدا. لا يميزّها سوى الدهشة من كل شيء. دهشة اكتشاف الأمكنة من حولي. النهر والغرقى وصياح امهاتهم ولا يخرجون إلاّ في اليوم الثالث. الحرائق لبيوت القصب على تخوم مدينة الناصرية. المقاهي وحكايات أهل المدينة. رجال الأمن بدراجاتهم يجوبون الأزقة. كلاب الشوارع تتبرّد بالمياه الآسنة في أيام القيظ. أصوات مبردات الهواء. كوانين الشتاء ورائحة الفحم المحترق وحكايات مؤسطرة عن عبد الشط والجن والسعالي وطناطلة المقابر. الشهداء من جبهة الشمال المستعرة. الانقلابات وأيام العطل. حمّام السوق. رائحة البرتقال وترف العطر. حتى تحولت إلى كائن مؤسطر بالحكايات الأولى.

إنَّ أهمَّ المصادر في حياتي الشخصيّة هي الشوارع الخلفيّة للحياة العراقية بما فيها المقاهي الشعبية ومحال الصناعات اليدوية والأزقّة والحارات. فيها حياة عفوية تعكس الصور من غير تزييف مصطنع. أحاديثٌ شيّقةٌ لحكايات الناس البسطاء من المقهورين والمنسيين. هي حكايات خام سواء في سيارات الأجرة أو المجالس الخاصة بضمنها حكايات الشقاوات عن أمجادهم ومبالغاتهم والسرّاق بطرائق الاحتيال المبتكرة، والمحتالين من الباعة من أجل لقمة العيش الكفاف، كذلك حكايات قطّاعي الطرق والكذّابين الأبرياء والعيّارين. هؤلاء بمجملهم ثروتي وكنزي في استكشاف شخصيات المجتمع العراقي وتوظيفهم في النوع الأدبي المستحدث ممّا يسمّى بـ (البيكاريسك الجديد Picaresque). فأنا بطبعي مصغٍ من «الطراز الملاّئي» إلى حكايات القاع السفلي للمجتمع.

تستهويني على نحو خاص أساليبهم في فن إثراء الحكايات بالمبالغات الكلامية وكيفيّة نسج الحكايات وطرائق المبالغة في سرديّاتهم اليوميّة، فالمستمع لهؤلاء يعرف أنَّ الحكاية كاذبة ولكنه يصغي باهتمام لهم لتوفّر عنصر تشويق الروي الخام. الناس لا تحبُّ الحكّاء الصادق الجاف، بل الكذّاب المنفعل المتصاعد لذروة الحدث في حكايته، كي يحقق هدف وحيد هو الانضمام لفرق الحكائين، ولا مجال للّحكاية الحقيقية فراويها «حكّاء فواجع» مملّة. بعض الناس تميل إلى تصديق الأكاذيب أكثر من تكذيب الحقائق، على هذا النحو أذهب لهذا النوع الأدبي المُستَحْدث.

لو نظرت افتراضا إلى حكّاء الحكايات المعروف اصطلاحا بـ «أسطة الروي» في المقهى ودقّقت إلى طريقة السرد وفنون المكر في تصاعد الحكاية، تجده مصحوبا بالتمثيل الحركي داعما لفن الروي، ثم بحركات اليدين ودوران المسبحة ثم بتبنّي صوت كل شخصية. ستظهر لك في نهاية الأمر رواية شفاهية مكتملة ومكتنزة بالدراما والصراع.

أنا ابن شارع بطبعي وطبائعي، لكنّي ارتدي غالبا طاقيّة الإخفاء. فحين أجالس شخوصي الحيّة قبل تنميطها على الورق، وحين ألتقط بملقط خاص وحسّاس «مغناطيس الصنعة» من الحديث الشفاهي بما يناسب السرد الفنّي في الرواية أو القصّة أو السرديات غير المجنّسة ستجد أن العالم المروي عنه مُدهش ومستساغ على نحو غريب.

مرجعياتي في القراءات الأولى تختلف كثيرا عن جيلي من الكتّاب. فأنا أبحث عن مصادر معرفيّة مهملة في نظر القرّاء والمثقفين والأدباء، كي أكون مختلفا عن السائد في الثقافة المشاعة. ثم أنّي اكتشفتُ مؤخرا أنّ تطويع الرؤى لا يأتي من القراءة فقط، بل أيضا من التأمل العميق في الشارع والمقهى وسيارات النقل العام والإنصات الجيّد إلى أحاديثهم على شاشات التلفاز. القراءة وحدها لا تكفي. الركن الأهم من زيادة المعارف والاكتشافات من قوّة الإنصات وتفكيك السلوكات العامة. في أجندتي بعض القرّاء الذين هضموا كل كتب الشعوب، لكنهم لا يستطيعون إدراك أو تفسير سلوك ما لشخصية مجتمعيّة من شخصيات القاع العراقي.

الكتابة الروائية – حسب فهمي وتجربتي-عليها أن تختلف عن السائد والمُدرك من قبل الكتّاب الآخرين. هذا كله نتج عن تمارين الإصغاء في زمن الطفولة والمراهقة ومرافقة أبي إلى حديث المقهى. كذلك أنَّ الأمكنة الشعبية كانت مرتع طفولتي ومراهقتي. كنت أراجع دروسي في المقهى أو على ناصية الشارع أو في باب حمّام شعبي لنسوة الحي الذي ولدت فيه. كلّها أسهمت لاستمالتي إلى تكوين شخصية الكاتب المغرم بما هو تحتاني في قيعان المجتمع. تحولت خيارات فيما بعد إلى الكتابة حاولت أن أكون ممثلا ففشلت. جرّبتُ أن أكون خطاطا/ رسّاما/ نحّاتا/ مخرجا مسرحيا ففشلت فشلا ذريعا، بل أجزم بأنّني فشلت فشلا ذريعا بكل شيء إلاّ الكتابة التي غدت ملاذي الأخير للنظر من ثقوب حروفها إلى العالم من حولي. فأنا خريج مدرسة الحروب والحصار والخوف من السلطة والفشل في إقامة العلاقات الاجتماعية والنساء. فشلت بكل شيء إلاّ الكتابة وفنونها.

بدأت متأخرا في كتابة الرواية، هل ترى في ذلك أسباب قاهرة منعتك من الكتابة المبكرة، أم أنّك ترى في تراكم الخبرة الحياتية السبب الأساس؟

- لم أبدأ متأخرا. بل كنتُ على مدى سنين طويلة اتمرّن على الكتابة السردية يوميا مخبّئا أوراقي بين الكتب المنهجيّة. أِسوّدُ وجه الدفاتر بالنثر والذكريات عن الأصدقاء والموتى منهم. أرسم شخصيات افتراضية، أتمرّن على صياغات الجمل والتراكيب اللغوية والفرق بين جملة شعرية أو نثرية وهكذا. كنت أكتب للكتابة فقط. وهذا يُعدُّ تمرينا أوّليا من أجل الجسد النثري الرشيق.

عندما انهارت الدكتاتورية بمشهد دراماتيكي مصنوع بذكاء لخلق حالة الصدمة المتوقّعة لدى الجمهور، هي لحظة مؤثرة في الذات العراقية. كنت أملك مسودّات لقصص وروايات، لكنّها مكتوبة في زمن الخوف وهذا ما يفسد شروط فنيّتها. ثمة شرطي بهراوته يشهر مسدسه يتربّص بين السطور. بل يقبع في ضميري يحرف مجرى الكتابة واضعا سبابته بشكل عمودي فوق شفتيه ويهمس لي بالحذر من الرقيب، لذلك وجدتها لا تصلح للنشر. تهويمات غارقة في الرمزية الساذجة وتوظيف أخرس للأساطير. إنَّ الكتابةَ يجب أن تكون طازجة كالطعام اللذيذ بشرط خالية من انفعال اللحظة المتغيّرة للمزاج. كتابة مدروسة بعناية فائقة لا يمكن أن تحفظ في الثلج لفترة زمنية طويلة حتما ستتعفّن. لا يمكن أن يمضي عليها سنين كي تخرجها إلى العلن ستكون باهتة لا معنى لها. تلك برأي من أوهام المقهورين من الكتّاب.

خلال العشرين عاما الأخيرة، ورغم وجود عدد كبير من الأسماء الروائية التي ظهرت خلال هذه الفترة، لكنّك مع قلائل كنت الأبرز حضورا من حيث كمّ ما كتبت، وأيضا من حيث نوعية ما كتبت، الأمر الذي استقْطبَ النقّاد للكتابة بتواترٍ عالٍ. هل كانت خصوصية هذه المرحلة الزمنية التي عاشها العراق من فوضى سياسية واجتماعية، سببا في ذلك؟

- لا اعتقد أنَّ كتاباتي ترتبط بسياق تأريخ الفوضى السياسية والاجتماعية بشكل مباشر. لأنّ تاريخ العراق الحديث يسير على هذا النحو منذ تأسيس الدولة العراقية إلى يومنا هذا. ربّما كانت الفوضى السياسية تنعكس بطريقة ما في مرآة عاكسة وبدرجة مقعرة تنعكس في كتاباتي. إنّه التأريخ المشوب بـ «الأكشن» أي القوّة الفاعلة إلى تضخيم شخوص الحكايات. غالبا ما أتخيل نفسي أنّني أعيش في الأربعينيات من القرن المنصرم، فحتما سأكون على ما عليه في فنون الكتابات السردية وإن اختلفت الأساليب وطرائق السرد، ربما تكون بعيدة عن الحداثة لكنها فاحصة إلى المجتمع. البلد مادة خصبة ومتاحة للحاذق في تطويع ما يسمعه أو يراه لمادة سردية شريطة أن يمتلك القدرة على تطويع المادة الخام من التخيل. أنا أهتم بتأريخ الأفراد خارج مساحة السلطة فقط واترك تأريخ البلاطات والملاحم والقصور الرئاسيّة لغيري.

ففي روايتي الأخيرة «بنات غائب طعمة فرمان» – على سبيل المثال- عملت جادا على الإطاحة بالجدار الفاصل بين ما هو متخيّل وواقعي. حاولت أن اجعل القارئ يعيش اشتباكا لفصل الحقيقة عن الوهم، بمعنى تمتين آصرة اللعبة السردية وخلق عناصر داعمة لعنصر التشويق المطلوب بعد أن أصبح مزاج القارئ العراقي مركّبا. وأنا لا أجد نفسي ككاتب الأبرز حضورا، ربما على المستوى المحلّي، لكنّ الكاتب الطموح يذهب بعيدا في طموحه نحو عتبة الناطقين بلغته أو لغات أخرى، وتلك تحتاج إلى ضربات متلاحقة من لعبة الحظ والصدفة السعيدة. أنا مجرّد كاتب «عرضحالجي» مهني لهموم منْ لا يكتب. أجدُ أن مسؤولية الكاتب المحترف ألا يكتب عن ذاته فتلك مرحلة من مراحل هواة الكتابة.

عنوانات رواياتك لا نراها كما يراها «رسول حمزاتوف» في عنوان الكتاب، بل نرى فيها غرائبية ما ونتخيل أنها لا تشي للمتن الروائي بشيء. عنوانات كـ»عمّتي زهاوي، يوتيوب، منديل الماركسي، سيد أسود باذنجان». ما الذي ترمي اليه من ذلك؟

- نحنُ كتّاب السردِ نعيش محنةً خفيةً لا تظهر بصورة واضحة لغيرنا. ففي قوّة التزاحم الكبير بين أفواج كتّاب الروايات والقصص على ساحة قرّاء مستهدفة وصغيرة نسبيا يحدث خللا بنيويا في نفور القراء ومزاجهم لكثرة العرض. أخشى من اليوم الذي يتحول كل قارئ إلى كاتب، أو أن يصبح عدد الكتّاب بقدر عدد القرّاء يتزاحمون على مساحة ضيقة للتنافس. تلك هي العلّة الحقيقية. البطالة في الحياة تجذب العاطل عن عملٍ ما إلى الكتابة للتّسلية أو لإيهام نفسه بأنه يؤدي مهمة ما في هذه الحياة. لا يعلم القارئ بأن خير عزاء للكاتب الجاد هو الكتابة ذاتها.

أمّا العنوان فهو اشتغال نصّي موازٍ للمتون. اعمل عليه بنصف ما عملت في جسد الرواية. العنوان ليس عتبة نصيّة – كما يقول أساطين النقد-حسب، إنّما قضية محورية لا يمكن إهماله أو تحصيل حاصل أو من «عفو الخاطر» ينبثق من النص في لحظة ما في أثناء الاشتغال، كما هي عادة بعض الكتّاب. هذا أعدّهُ مضيعة حقيقية لمعنى الكتابة. العنوان منحوتة دقيقة الاختزال من حجر صلد، وفيها مآرب كبرى ولها دوال مؤثرة أنْ أحسن الكاتب صناعة منحوتة العنوان وتجويده وتشذيب الزوائد. الاستفزاز السمعي والبصري ووقعهما على القارئ الجوّال ربما هو مكيدة أو تجارة لبضاعة كاسدة. ذلك القارئ غير المحترف يهمنّي كثيرا فهو يمتلك الوقت الكافي للقراءة، لذلك اقدّم له العنوان كوجبة خفيفة قبل الشروع في المتن.

قلت مرة: «فالكتاب العراقي يقف على عتبة محلية بسبب سوء النشر» وهي من بين أسباب تقف حائلا أمام شيوع الرواية العراقية. ما الذي تعنيه بـ (المحلّية) وهل كانت المحلية سبة في كتابة الرواية؟

- هذا القول يبدو قديما. أنا من النمط الذي أُحدّث مرجعيّاتي كلَّ يوم تقريبا، وفق ما تفرزه معطيات الحياة اليومية لمجتمع مزاجي خطير. لا ثوابت في التقاليد في مجتمع القراءة. المزاج وحده من يتحكّم بإمساك الكتاب والشروع في القراءة. مجتمع هوايته العليا الوحيدة التي يلهو بها كطفل غِرٍ هي لعبة النسيان وبلا حدود. المجتمعات الانفعالية العاطفيّة هي مجتمعات سريعة العطب ونحن بالطبع منها. تتحكّم فيها أهواء اللحظة التاريخية. تندفع وتتراجع بفعل قوّة النسيان وتفريغ الانفعال والعاطفة بمرور الأيام. نحن ننسى كي نبقى لا نكون. ومع كل هذا التوصيف فالمجتمع العراقي كثير الإنتاج للشخصيّات الدرامية الصالحة لفن السرد. إذ لم يعد الشعر مواكبا لحالات وتقلّبات المجتمع العراقي، فانزوى لترميم نرجسية الذات الشاعرة. كل عراقي ستجد فيه مشروعا للبطولة الصغرى في طريقة البطولة شعريا. بمعنى أنّهم لا يتشابهون مطلقا، كل واحدٍ منهم بكيان خاص، على عكس المجتمعات الأخرى.

إنَّ أكثر ما تعاني منه الرواية العراقية هي محليّتها المفرطة الّتي تنقلب على فنيّة الصنعة الروائية، ولعدم تمييز ضوابط وحدود الاستغراق في نقيع المحليّة. وربّما ينظر له البعض بأنَّ هذا ليس بعطب ملحوظ، إنّما الإلحاح المتضّخم سيسبّب مرضا عضالا في بنية الرواية العراقية الناهضة ما بعد لحظة الـ «2003». فما زالت روايتنا فتيّة ومراهقة لكنّها - والحق يقال- إنّها ناهضة، على الرغم من تقاعس دور النشر من مواكبتها وترويجها بشكل أوسع. من حق توفّر مبدأ الربحية في دور النشر العراقية الفتيّة، لكن عليها أن تحدّث آلياتها في الفصل بين عناصر الطباعة والنشر والتوزيع. الطباعة فن منفصل عن مهنة النشر وعن مهمة التوزيع. ليس الناشر بالضرورة أن يكون موزّعا.

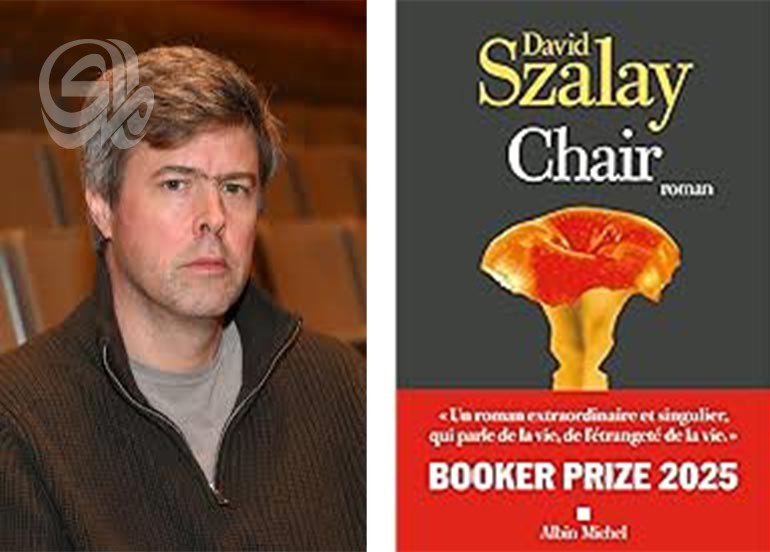

الرواية العربية بشكل عام غدت رواية مناطقية جادة في تفكيك منطقتها فقط. القارئ المصري الخليجي المغربي التونسي يفضّل قراءة رواية بلده فقط وهذا عطب جديد أصاب حسد الأدب العربي. على عكس القرن العشرين حينما كان الأدب عربيا شاملا. لا غرابة أن تجد بدر شاكر السياب مقروءا في مصر وليبيا وعبد الرحمن منيف معروفا / مهضوما في بلدان ناطقة بالعربية. لولا الجوائز العربية لا أحد يقرأ لكاتب آخر. كأن جواز سفر الكاتب بتأشيرة نافدة هي الجوائز الكبرى ذائعة الصيت. تلك انتكاسة لا ندركها إلاّ بعد حين، عندما ندرك مصيبة هذا الانكفاء ووباء المحلّية القاتلة. حتى الكاتب ذاته بات يكتب بلا وعيه عن حدود جغرافيته المقفلة وذلك عيبّ ومرض فتّاك آخر سيتعاظم مع الزمن. صحيح هناك ما يسمى بـ «القارئ العالمي» ولكنّ هذا الأخير يميل إلى المُتَرجم من الأعمال الروائية أكثر من العربية على سبيل المثال. الرواية العراقية تحتاج إلى مراكز مؤسسة للدراسات والبحوث لدراسة حالات الانكفاء والنكوص. والكاتب أيضا عليه التخلّي عن شرنقة الجغرافية القاتلة والانطلاق إلى كتابة رواية بمذاق العولمة الأدبيّة الجديدة.

تنحو الكثير من رواياتك منحى التاريخ، (الملك في بيجامته) و (أطلس عزران البغدادي) وغيرها. ما تعليقك، وكيف ترى الرواية التاريخية في السرد العراقي؟

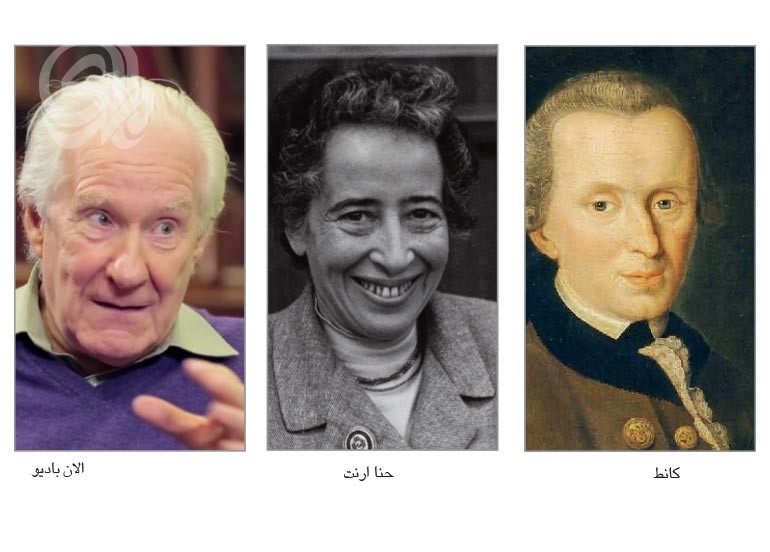

- في البدء علينا أن نصغي إلى مقولة مُنتَخَبة وراكزة بكون التاريخ صنيعة السلطات. حقّا لا تاريخ إلاّ وخلفه سلطة ما سياسية أو اجتماعية أو مؤسساتيّة داعمة للرؤى والأجندة الخاصّة. بطبيعتي المتمرّدة على ما هو سائد من «جاهزية» المقولات والآراء والأفكار التي تمجّد أو تذم بقصديّة الانحياز أو البراءة لتاريخ مرحلة ما. خذ مثلا جاهزا إلى النظر لتاريخ لحظة منتصف تموز 1958 كيف ينقسم المجتمع من حولها. فيما يُسمّى بـ «الثورة» أو «الانقلاب». في كيفية التعاطي مع بياض أو احمرار وجه تلك اللحظة الفاصلة والفارطة من تاريخ أمّة الدم المسفوح. لذلك جاءت رواية «الملك في بيجامته» وهي تقف بين «برزخين». تقف على حبل متأرجح بين جبلي الآراء المتضاربة. كنت حذرا وواعيا ومحايدا في فن إدراج الأحداث المتسارعة. في تناول ثلاثة أيام من تاريخ اللحظة الفاصلة يوم 13 و14 و15 من تاريخ الأمة العراقية. الغريب هناك من اخذ على الرواية بأنّها تميل إلى تمجيد العصر الملكي وأمجاده فهاجم الرواية. وفريق آخر مناوئ هاجم الرواية لكونها تميل إلى الحقبة القاسميّة وثورتها. وانا ابتسم بداخلي لعدم الإدراك لما حدث. أنا فقط تناولت الحياة العامة. مثلا هناك مشهد دراماتيكي عن قوّادة البتاوين التي تستقطب موظفي الدولة العراقية يمارسون بالآجل وبيع الهوى بالتقسيط المريح، لكنّ قوّادة الدولة المُجازة رسميا تشمّمت رائحة التغيير فامتنعت عن إدخال الموظف لممارسة البغاء إلاّ بالنّقد خوفا من انهيار نظام التعاطي مع العملة ورياح الثورة العاصفة. كذلك في روايتي «أطلس عزران البغدادي» كانت صيغة فنيّة لقراءة طالع التاريخ وعواصفه الماحقة. في النظر إلى الأقليات العراقية من قبل سلطة المجتمع المزاجي. في ممارسة اقصى حالات العنف ضد الأفراد المقموعين والمحاصرين في معتقداتهم المذهبية والدينية والعقائدية. من قتل الملك ليس السلطة إنّما أفراد من الشعب في لحظة هيجان ثوري وماحق. في لحظة 2003 كان المنتقمون أفراد غير مؤدلجين وغير مكلّفين بالقتل، إنّها لحظة تشفّي وشعور بالانتصار من تاريخ مرحلة سوداء. نحن نقتل كي نشعر بالانتصار، كي نشعر بوجودنا الذاتي كي نحقق نرجسية البداوة المختبئة خلف السكين.