لطفية الدليمي

يمر أكثرنا في حالة اختبرناها مرارا، كأن تقرأ مادّة ما في حقل معرفي تجد نفسك قريباً منه فيحصل أن تتوقّف كثيراً عند مفردات محدّدة ليست غريبة أو مستحدثة في ذلك الحقل المعرفي،

لكنها غريبة عليك أنت؛ وحينذاك ستضطرُّ لترك الاصل وتمضي لتفحّص تلك المفردة من جوانب تضعها في السياق التاريخي والفلسفي للمادة المقروءة حتى لاتحصل فجوة أو قطيعة مفاهيمية في سياق القراءة. لاأقصدُ هنامفرداتٍ نادرة ستعترضك حتما عند كلّ قراءة غير كلاسيكية لأيّ موضوع معرفي؛ إنما أعني تلك المفردات التي هي بعضُ العُدّة المفاهيمية الراسخة لذلك الحقل. سيكون أمراً طبيعياً أن تَفْحَصَ مفردة أو إثنتيْن أو حتى ثلاثاً؛ لكن عندما تتزايد أعداد المفردات، تغدو مواصلة القراءة عندها ضرباً من النشاط اللامجدي والمفتقد لكلّ متعة. سيشبه الامر حينها حال مَنْ يترجمُ نصاً يضطرّه لمراجعة القاموس كلّ بضع كلمات حتى تصبح ترجمته ترحّلاً مستديماً بين نصّ وقاموس. لاأظنّ أنّ حالاً كهذا سيسرُّ أحداً أو سيغريه بمواصلة القراءة أو الترجمة. سينتابه الضجر والملل بعد أن تتحوّل قراءة النص الاصلي إلى مراجعة للهوامش والاحالات، وسيظلّ يعاتبُ نفسه بسبب الفجوات التي كان يتوجّبُ عليه تجاوزها من قبل.

الحالة التي وصفتها أعلاهُ هي عَرَضٌ لنواقص في تنمية الإعدادات المسبّقة التي تتطلبها كلّ قراءة منتجة يُرادُ منها الوثوبُ إلى مستويات معرفية أرقى وأوسع من ذي قبلُ تحقيقاً لمبتغيات أكاديمية أو إيفاءً بنوازع الارتقاء المعرفي الشخصي. سيكون من البديهي القولُ أنّ الشخص الذي لايرتضي بالقراءة العابرة من غير تدقيق في التاريخ المفاهيمي والفلسفي للمادة المعرفية هو شخصٌ تؤذيه المعرفة المنقوصة وتَخِزُ ضميرَهُ الفجواتُ المعلوماتية والفلسفية، وهو في العموم مطبوعٌ بشيء من شخصية الساعي إلى الاكتمال Perfectionist.

علّمتني خبرتي المتراكمةُ حقيقةً أودُّ أن يستفيد منها كلّ من يسعى لمنجز معرفي أكاديمي أو على صعيد الفضاء الثقافي العام: إذا كنتَ تسعى لتحقيق منجز معرفي رصين فالسبيللذلك يكون بمعرفة سياق التشكّل التاريخي للحقل المعرفي الذي تعمل فيه، ومعرفة سياق المؤثرات الفلسفية التي شكّلته، والاطلاع على السير الذاتية لمَنْ (أو بعض مَنْ) يمكن وصفهم بالمؤسّسين لذلك الحقل المعرفي. هذه هي الاعمدة الأساسية الثلاثة لكلّ معرفة رصينة لاتكتفي بالمتعة الشخصية العابرة وإنّما تتوسّلُ الرصانة والدقّة والتفاصيل مُرْتقىً نحو مثابات معرفية أوسع.

1

المعرفة البشرية ليست شيئاً نخلقه من الفراغ. هي منشط مشتبك له خصيصة تراكمية، وكلّ إنعطافة فيها لها ميزة مُسبّبة؛ أي أنّ سبباً ما إستثارها على الشاكلة والصيغة اللتيْن حصلت في سياقهما تلك الانعطافة. القراءة التاريخية هي التي تجعلنا ندرك تلك السلسلة المتراكمة من الانعطافات، وأظنُّ أنّ الجهل بذلك التاريخ سيكون مثلبة كبرى لأسباب عدّة أوّلها أنّ المرء سيظلُّ عائماً في فراغ مؤذٍ تسوده ضبابية معرفية مقلقة، وسيظلُّ يسألُ أسئلة سبق لغيره أن سألها، وسيكون مقطوع الجذور عن التيار الدافق لحركة التحديث على صعيد المفاهيم والتطبيقات المستحدثة، وقبل هذا من العبث تصوّرُ أنّ شخصاً مقطوع الصلة بالسياق التاريخي لتطوّر المفاهيم والنظريات في أيّ حقل معرفي سيكون قادراً على إنتاج معرفة جديدة أو إنعطافة مستحدثة تمثلُ نقطة تحوّل مشهودة في ميدانه. هذا النوع من العبقرية المكتفية بذاتها تبدو نمطاً من الملاعبة المتخيّلة مع شياطين (وادي عبقر). وديانُ عبقر لاوجود لها في عالمنا المعاصر.

سأتحدث في هذا الشأن عن تجربة شخصية، والتجربة الشخصية هنا خيارُ المضطرّ؛ فالحديث عن أمرٍ إختبره المرء بذاته له – بالضرورة – مصداقية أكبر من الحديث عن تجارب مقروءة أو منقولة عن آخرين. كنتُ إلى قبل عشر سنوات (بالتقريب) أعرفُ أجزاء متناثرة عن تاريخ الرواية، وقد تراكمت معرفتي هذه من قراءات متفرّقة لاينتظمها ناظمٌ تاريخي يجيد ربط أجزاء الصورة مع بعضها، وربما تكون هذه منقصة بعض الكتب السائدة التي تناولت تاريخ الرواية من غير أن تتناول المؤثرات التقنية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية في صناعة الرواية. حدث أن قرأتُ كتاب البروفسور جيسي ماتز (تطوّر الرواية الحديثة)، ورأيتُ فيه نمطاً من الكتابة التاريخية المخالف لنمط الكتابة التي ترى الادب أو الرواية جزيرة منعزلة تحكمها قوانين جمالية ونفسية مكتفية بذاتها (الكتب التي ألّفها رينيه ويليك مثلاً رغم إنجذابي الكبير لمؤلفاته هو ونظرائه الكلاسيكيين). أعترفُ أنّ كتاب ماتز شكّل إنعطافة كبرى في فهمي ومعرفتي للفنّ الروائي، وعندما إعتزمتُ ترجمته وأكملتُ هذه الترجمة صار واضحاً لديّ الفرق النوعي الهائل بين الكائن الروائي الذي كنته والذي صرتُهُ عقب تلك القراءة والترجمة.

لو شئتُ إختيار مُصنّف تاريخي كبير في حقل العلم فسأختارُ كتاب (بنية الثورات العلمية) الذي ألّفه توماس كون. هل يمكنُ أن نتخيّل فرداً يتوقُ لبصمة شخصية مميزة في ميدان العلم ولم يقرأ كتاب كون؟ تلك إستحالة كما أظنّ فضلاً عن كونها مثلبة لاتليق.

2

إذا كان التاريخ (أو السياق التاريخي للأفكار إذا شئنا الدقّة) يكسو جسم المعرفة بالملبس بدل بقائه عارياً؛ فمعرفة الفلسفة (أو السياق الفلسفي للأفكار) تجعلُ الملابس أنيقة (بدلة سموكنغ). هذه هي الفلسفة: الاناقة الفكرية والترحّل في الفضاءات المعرفية العليا.

الفلسفة المقصودة هنا هي في واقع الحال فلسفتان: الفلسفة العامة في تحقيبها المعهود زمنياً أو تبعاً لمناشط محدّدة (فلسفة إغريقية، فلسفة عربية، فلسفة المعرفة، فلسفة المنهج العلمي، فلسفة الاخلاق،،، إلخ)، ثمّ هناك الفلسفة الخاصة بالحقل المعرفي المحدّد.

المثالُ الأجلى الذي يمكن فيه أن نختبر تأثير الفلسفة هو ميدان الذكاء الاصطناعي الذي أمسى اليوم ميزة العصر الرقمي ومفجّرُ الثورات التقنية التي ستعيدُ رسم شكل المستقبل والوجود البشري المادي بكلّ تمظهراته. لو تابعنا منشورات كبار أعمدة الذكاء الاصطناعي راهنا لوجدناهم أقرب إلى فلاسفة يتناولون موضوعات فلسفة المعرفة والابستمولوجيا وثنائية العقل / الجسد، وفي الغالب سيفردون فصولاً تمهيدية لمثل هذه الموضوعات في كتبهم المنشورة حتى لو كانت كتباً منهجية في الذكاء الاصطناعي.

3

السيَرُ الذاتية تؤنسِنُ المعرفة. تجعلها صنيعة بشرٍ مثلنا وإن كانوا يمتلكون ميّزات عقلية متقدّمة؛ غير أنّ هذه الميزات لم تُمنَحْ لهم مجاناً بقدر ماكانت نتاجاً لكفاح صبور وطويل ومتعدد الجبهات.

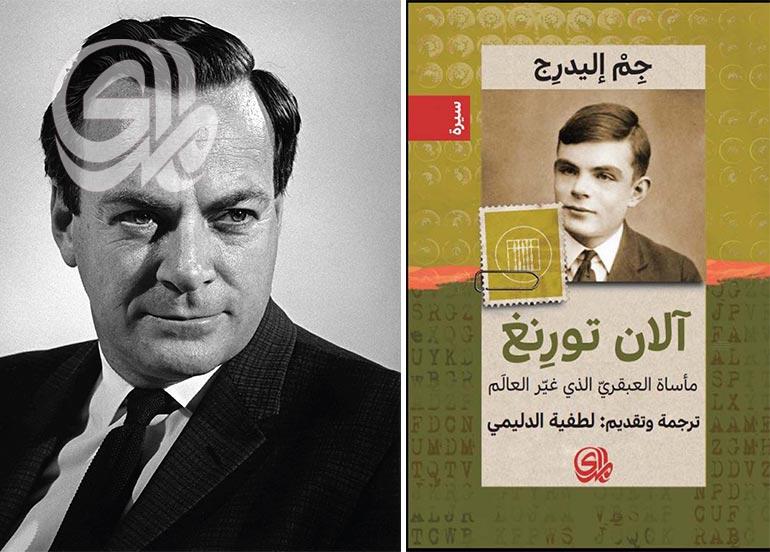

خذ نيوتن، أو آينشتاين، أو تورنغ (أحد العباقرة المؤسّسين لفكرة الحاسوب والذكاء الاصطناعي)، أو فاينمان، أو هوكنغ، أو برتراند رسل، أو كانْتْ أو سواهم من أدباء أو روائيين أو فلاسفة أو علماء فستراهم أوّل معرفتك بهم كصنف من المخلوقات التي تتسامى على النوع البشري؛ لكنْ، عندما تقرأ سيرهم الذاتية (أو السير المكتوبة عنهم) ستراهم كائنات بشرية عانت كثيراً وارتكبت حماقات وخاضت تجارب وسافرت ورأت وجرّبت وفازت وخسرت وبكت وفرحت،،،، إلخ.

جانب آخر مهم لقراءة السير أو السير الذاتية: يتاح للمرءفي هذه السير الحديث الحرّ عمّا يشاء من غير قيود أكاديمية أو إعتبارية. سترى الوجه المؤنسن لهؤلاء، وستعرف أنّ من الممكن أن تصنع ماصنعوه بل وقد تتفوّق عليهم. جرّبْ أن تقرأ كتاب (أنت تمزح بالتأكيد سيّد فاينمان) وستندهش لعلوّ شأن الروح المرحة والتوّاقة لصنع المزاح في شخصية فاينمان الذي حاز جائزة نوبل في الفيزياء.

4 - ملاحظة ختامية

نحنُ نشكو من قلّة الاشارة إلى السياقات التاريخية والفلسفية والسير الذاتية في نظمنا التعليمية (الجامعية بالتحديد)، والمواد المعرفية تشكو فقراً مزمناً في إعداداتها المطلوبة؛ لكن يجب التأكيد على أنّ هذه الاعمدة الثلاثة مرهونة بشغف المرء وموكولة إلى رغبته في التحصيل والاستزادة والبناء التراكمي. ليست ثمّة جامعة في العالم (حتى هارفرد أو كامبردج أو أكسفورد أو MIT،،،) ستجعلُ دروسها وقفاً حصرياً على هذه الاعمدة الثلاثة. كلّ كتابٍ منهجي أو مرصود للقراءة العامة سيحوي فصولاً تمهيدية تتناول هذه الاركان الثلاثة (أو بعضها) حتى لو جاءت بطريقة مختصرة، وبإمكان المرء قراءتها وعدم تجاوزها طمعاً في المادة التقنية المتخصصة.

الشغف المدفوع بذائقة فلسفية جامحة مقترنة برؤية مستقبلية لما يسعى المرء لتحقيقه هو المعوّل عليه في كلّ معرفة حقيقية ورصينة، وبغير هذا النمط من الشغف لن تكون المعرفة (الرسمية) سوى سويعات من الزمن الضائع غير المنتج.