عبد الكريم البليخ

ماذا يعني الإنسان من المكان الذي ولد وعاش فيه فترة من مرحلة المراهقة والشباب، وألحقه بمرحلة الرجولة والنُضج، وبعد ذلك اضطرته ظروفه إلى ترك المكان، ما استدعت منه أن يسارع إلى هجرته وترك كل شيئ للحفاظ على سلامته،

ومثالنا في ذلك ظروف الحرب التي عاش مراحلها الكثير من البلاد العربية، على وجه التحقيق، ومع بداية القرن الحالي الـثاني والعشرين والتعديات التي سبق للبشر المسالمين أن واجهوها بكل عنف، ما دفعهم إلى ترك المكان الذي ولدوا فيه، واللحاق بالأماكن الأكثر أماناً ودفئاً، والبحث عن مكان رزق جديد، وتحمّل البعد عن الأهل والأصدقاء ممن ظلوا متشبّثين في المكان الذي ولد فيه، ناهيك بأعتى صنوف العذاب والقهر، والاهانات والآلام والفقر المدقع، ومختلف المظاهر السلبية التي استدعت من الأشخاص قبول الهجرة، والانخراط في الحياة الجديدة، والارتهان إليها حفاظاً على روحه وأرواح أسرته وزوجته، وهذا ما عانى منه الكثير من الأشخاص ممن سبق أن عرفناهم، ومن عاشرناهم لفترات بعيدة، وجاءت لعنة الحرب التي طمست دورهم، وكانت وبالاً عليهم طالبين الرحيل تحت أيّ حالة ومعاناة لمسوها.

إنَّ تغيير المكان بالنسبة للإنسان يُشكل في حد ذاته معاناة وأسى غريب، ليس بالأمر السهل على الأشخاص تجاوزه، وهذا ما يعني أنهم ظلوا يعانون الأمرّين لتجاوز هذه المعضلة التي دقّت ناقوس الخطر بالنسبة إليهم، وغيّرت سلوك حياتهم وكل شيء اعتادوا عليه.

إنَّ تغيير المكان بالنسبة للإنسان أمر غير مألوف في حياته المعاصرة، لا سيما أنّ كل إنسان تربطه روابط خفية بالمكان الذي ولد وعاش فيه طفولته وريعان شبابه، ومعظم هواة الأسفار والداعين إليها دائماً ما يحطّون في أوطانهم، ويتحرّكون في كل هذه الاتجاهات وغيرها باحثين عن السعادة التي ترضيهم من هذه النقطة التي قرّروا أن يقيموا ويسكنوا فيها، بحثاً عن الاستقرار والأمان، وهو المطب الأساس لكل إنسان يحاول أن يستمر في العيش في هذه الحياة التي لم تعد سهلاً في ظل الصراعات القائمة، والحكومات التي صارت تحارب المسالمين منهم في كل مكان، وتهجيرهم إلى أماكن أكثر مقتاً، بدليل الحروب القائمة حالياً، وهذا ما لم يتوقف عند حد معين، بل ظلّ يتدحرج يمنة ويسرة وبسرعة غريبة مثل كرة اللهب.

المعاناة لم تتوقف، بل أنّها لامست أغلب الناس. ومن هنا نجد أن أغلب المهاجرين ممن اضطرتهم ظروفهم إلى اللحاق بمعرف وأصدقاء لهم خارج البلد الذي يقيمون، اضطروا مرغمين على تركه بسبب الظروف المعيشية الضنكة والفقر المدقع الذي يعانون! وكانوا يتمنون أن تنهي حياتهم ويلاقوا ربّهم إلّا من المكان الذي ولدوا ونشأوا منه على الرغم من طول حياتهم، وارتباطهم بالمكان الذي عاشوا فيه.

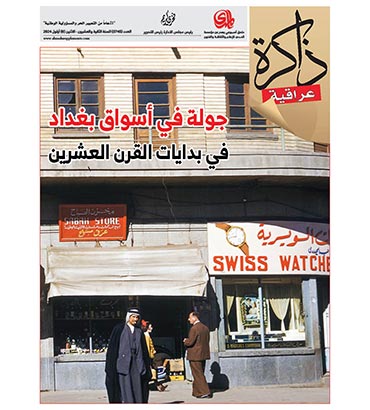

ومن هنا، ماذا يعني أن يَحنُّ الإنسان لبيت قديم، أو مكان به شجرة عتيقة ما زالت تقاوم الطبيعة، أو لشاطيء، وفيه يظهر البحر من زاوية بشكل خاص، أو حتى للوحة مرسومة لمكان خيالي لا يعرفه؟ أو يحنُّ إلى رصيف لشارع معين سبق أن زاره في غير مرةّ، أو جلوسه في حديقة عامة، أو ذهب بنظره إلى جدار ما، وقد يكون للذاكرة أفقها أكثر في حال كان التذكار يستوجب منا أن نعيد النظر إلى الماضي وبزمنه الجميل الذي يظل معلقاً في ذهن الإنسان، ولا يمكن بحال نسيانه، أو التغاضي عنه أو تجاوزه.

للأماكن، لا شك، مشاعر نحسّ بها، وتجعلنا نحنُّ إليها كلما بعدنا عنها.

حالة الاحساس بالآخر شيء غريب صار يأخذ من الإنسان الكثير من واقعه المعاش وهذا ما ينعكس على ماضيه، وكيف كان يعيش؟ والحال الذي هو عليه اليوم.

فالإنسان، كتلة من المشاعر والأحاسيس، واستدراك الماضي، والعودة إليه أمر مألوف وليس بالامكان إدارة ظهرنا له، وإنما هي حالة وجدانية لا يمكن للإنسان اغفالها أو طمسها في حياتنا، أو عدم استدراكها وتهميشها.

حياتنا تظل مرتبطة بها، لا سيما أنها مغروسة في وجدان وضمير كل منا، وحالة الأنا التي يرسمها كل إنسان في هذه الحياة، وأكثر ما يمكن أن يتأثّر بها ذاك المهاجر إلى حد تجعل منه يلتفت إلى المكان الذي سبق أن حطّ قدمه به وسيترك أثراً لا محالة وبصمة في حياته، وإن كان ذلك المكان يُشكل بارقة أمل بالنسبة له.

فالمكان بالنسبة لذلك المهاجر البعيد عن أهله وبلده الأم، يدفع به إلى مزيد من التفكير، وهذا ما يضيف صور من الحزن في استذكار الليالي المقمرة، والأيام الخوالي. تلك الأيام التي غمرتنا بالأهل والأخوة والأحبّة، وما تعرف بلمّة الأسرة، ببساطتها وعفويتها. تلك الأيام لم تَعُد حاضرة كما كانت عليه في السابق، وتمثل ظاهرة الوشم على الجسد، وفي هذا قال الشاعر غازي القصيبي، متأثراً بغياب الأهل والأصدقاء:

يا طارق البابِ رفقاً حينَ تطرقه..

فإنه لم يَعُد في الدار أصحابُ

تفرقوا في دروب الأرضِ وانتثروا..

كأنه لم يكن انسٌ وأحبابُ

ولترحم الدارَ.. لا توقظ مواجعها..

للدور روحٌ كما للناس أرواحُ