يرى أن قصيدة النثر هي قصيدة عربية وإن استعارت شكلها أولاً من الشعرية الغربية

حاوره/ علاء المفرجي

- القسم الثاني-

في هذا القسم من الحوار يتحدث الشاعر غريب اسكندر عن الترجمة، والتي درسها، في جامعة وستمنستر لينال عنها الماجستير في الترجمة باطروحته عن ترجمات (أنشودة المطر)...

وفي الحوار ايضا قصيد لأسكندر عن تجربته في ترجمة ديريك والكوت، والقصيدة حسب علمي رائدة في مجالها، حيث لم يسبق لشاعر ان أرخ لتجربته في ترجمة الشعر/ شعرا.

وماذا عن قصيدة النثر؟

أما ما يخص قصيدة النثر العربية، فتنبغي الإشارة، عموماً، إلى قدرة هذه القصيدة الجديدة على استضافة أشكال وثيمات كانت تبدو غير «فنية» بل «مُحرّمة» شعرياً، وتوظيفها توظيفاً جمالياً جديداً. ويجب ألا ننسى بأنَّ قصيدة النثر التي يكتبها الشعراء العرب، بما فيهم العراقيون، هي قصيدة عربية وإن استعارت شكلها أولاً من الشعرية الغربية إلا أنها طورته وطوعته بما يلائم الثقافة العربية وهذا ما حصل تماماً مع الشعر الحر الذي وإن كُتب بتقنيات شعرية أجنبية، إلّا أنَّ «روح» القصيدة يظل عربياً، وهذا الأمر لا يتعارض، بالطبع، مع انفتاح القصيدة؛ أي قصيدة في بعدها الإنساني العام. والمفروض أنَّ هؤلاء المجددين على دراية كبيرة بتراثهم الشعري. وإلّا لا أفهم كيف يمكن لشاعر أن «يجدد» وهو ضعيف الصلة بتراثه وثقافته ولغته؟! يجدد ماذا؟! أنا أفهم التجديد بوصفه اختراقاً وتغييراً لما هو مألوف، وهذه يعني أنَّكَ تعرف «الطرق» القديمة حتّى ولو لم تكن قد «سلكتها». وفيما يخص شعراء التسعينيات فأعتقد أنَّ جلّهم قد درس الأدب العربي أكاديمياً وهذا يعني أنك تدرس التراث الشعري العربي القديم ومدارس الشعر الحديثة بما فيها الأجنبية وتتعلم تقنيات الشعر ونقده. وأعتقد إنّ النخبة التسعينية، إذا جاز التعبير، هي آخر جماعة عراقية انشغلت انشغالاً تاماً بالحداثة الشعرية؛ وأعني بذلك أنَّ كلَّ شعرائها كان يكتب قصيدة النثر تقريباً. وقد اختلفت أسلوبياً وثيماتياً عن سابقاتها. إذ طغت على نصوص مَن سبقهم «التجريد اللغوي» أكثر من غيره، مع أنَ الواقع العراقي في الثمانينات كان ضاغطاً بشدة حيث الحرب العراقية-الإيرانية وويلاتها والمشاكل السياسية الأخرى. بينما استجاب شعراء التسعينيات أكثر لحيواتهم «الواقعية»، ولكن في أطار تقنية حديثة، لا «منبرية» كما تسود الآن في المشهد الشعري العراقي وكذلك العربي. هذه «المنبرية» لا علاقة لها بالشعر الكلاسيكي الذي درسته ودرّسته وكلنا تعلمنا من نماذجه الخلاقة قديماً وحديثاً؛ إنّها أبعد من ذلك ولها «أجندة» في «تعطيل» الشعر بوصفه مشروعاً جمالياً ورحلة يصنعها الشاعر والقارئ. فالمنبرية تعطل الركن الثاني «القارئ» من هذه الرحلة وتحوله الى مجرد مستمع منفعل لا مشاركاً فاعلاً وايجابياً. إنّها أصدق مثال على «الدكتاتورية» حيث الرسالة الشعرية تكون باتجاه واحد فقط يحدده الشاعر، وما على المتلقي إلا القبول به، بل وبتمجيده بعبارات الطاعة العمياء! على عكس القصيدة الحديثة التي تمنح «ديمقراطيتها» ركنها الثاني (القارئ) القبول أو الرفض أو التعديل، وهذا هو عين المشاركة «الديمقراطية».

وبودي التأكيد بأنني مع كلِّ أشكال الشعر وأساليبه، ولكنني ضد “هيمنة” نمط واحد وإقصاء الأنماط الأخرى في بلد كان سبّاقاً، عربياً، في الانفتاح على شعر العالم وتجريب أشكال جديدة. فالسياب، ابن البصرة، جدد الشعر العربي ببغداد من خلال تأثيراتها الثقافية، كما أخذ على عاتقه سلفه البصري الكبير أبو نواس ريادة الحداثة العربية الأولى من بغداد أيضاً. وهذا الأمر طبيعي جداً، إذ تلعب العواصم الثقافية دوراً في استقطاب مواهب من خارجها، تُغنيهم ويغنوها. فمثلاً قام أمريكيان هما باوند وأليوت بتجديد الشعر الإنكليزي (ومن ثم العالمي) بلندن، لا بمدينة أمريكية، لأن لندن في وقتهما، ومازالت، تمتعت بحراك ثقافي لا يكف عن طرح أسئلة الحداثة والتجديد.

وبالعودة الى دور الشاعر التسعيني في زمنه، فتنبغي الإشارة الى أنه لم يكن بوسعه أن يتجاهل ما يحدث في واقعه الذي كان أكبر منه فتخلى، قليلاً، عن دور “الشاعر الكوني” الذي روجت له الحداثة الشعرية العالمية وتلقفته الشعرية العربية، ولا سيما العراقية وتبنته صدقاً وزوراً! لأن “الكونية” تحتاج الى أدوات جمالية وفكرية فاعلة لا منفعلة كحالنا دائماً. أقول تخلى شاعر التسعينيات عن “كونيته” ليستجيب الى “محليته” وما يجري بها من أحداث جسام، عندما شعر بأنَّ قصيدته تقف عاجزة إزاء ما يحدث من خراب وقبح وجريمة: حروب وحصار وفقر ومقابر جماعية واعتقالات واعدامات عشوائية.

وكما أجاب بابلو نيرودا “منتقديه” في قصيدته الشهيرة “أوضح لكم بعض الأشياء” التي كتبها عن الحرب الأهلية في اسبانيا:

“تسألون لماذا شعره/ لا يتحدث عن الأحلام/ عن أوراق الأشجار / عن البراكين العظيمة في وطنه الأم/

تعالوا وانظروا الدم في الشوارع”

أنا بالطبع أتكلم بشكل عام، وأعرف أنَّ ثمة أصواتاً مختلفة في كلّ الأجيال. ولكنني أريد أن أضع أما النقد والقرّاء هذه الظاهرة: الإيمان بالشعر بوصفه إمكانية رؤيوية في التغيير، من جهة، وتمثيلات ذلك الواقع نصياً، ويهمني أن أسمع رأيهم في ذلك! ففي تلك الفترة كثيراً ما كانا يتضاربان (الواقع والرؤية) لقسوة تلك السنين. كما حدث معي شخصياً ومع غيري من شعراء تلك المرحلة العصيبة.

ما رأيك بمن يزعم بفقر مضمون القصيدة العربية وذلك بأنّها لا تتغذى من ثقافة عميقة، وتتطلب بحثاً دائماً عن حقول جديدة مع الواقع؟

لا أفهم مصدر هذا الزعم بتاتاً! وأي قصيدة بالضبط؟ قديمة أم حديثة؟ قصيدة أبي نواس أم قصيدة السياب؟ وما هي تلك «الثقافة العميقة» التي على الشعر العربي أن يتغذى منها؟ لا أؤمن كثيراً بتلك «الوصفات» المدرسية التي تحوّل تلك المغامرة العظيمة منذ أمرئ القيس الى آخر شاعر عربي إلى بيان جاف لا حياة فيه. وثمة شيء آخر، فإنَّ أصالة شعراء العربية الكبار تفند هذا الزعم تماماً. فخذ، مثلاً، ما أضافه أبو نواس وأبو تمام والمتنبي والمعري الى الشعرية العربية قديماً وما أضافه السياب وأدونيس وسواهما حالياً وثقافة كلّ واحد منه فيما كتب من شعر ونثر. إنَّ التواشج الخلاق بين تجاربهم الفكرية والحياتية ومواهبهم الكبيرة هو ما صنع هذه التجربة الجمالية المضيئة. ومن الحيف ان تتوارى هذه التجربة الهائلة خلف مقولات نقدية باردة وتختزل الى «تقريرات» مفتعلة. وأنت تعرف أنَّ الفصل بين الشكل والمضمون فصل مفتعل وغرضه تعليمي بحت. وفي الشعر ليس ثمة شكل بلا مضمون ولا مضمون بلا شكل ولا يمكن فصلهما البتة. إنّهما وجهان لعملة واحدة!

وأنت تعرف أنَّ «مضمون» القصيدة لا تغنيه بالضرورة «الثقافة» بمعناها المتعارف عليه. وأي ثقافة لا تهضمها القصيدة يصيبها الابتذال. والفهم الواحد والمضمون الواحد للقصيدة موت لها. والقصيدة مع أنها بناء جمالي فردي، إلّا أنَّ أهميته تكمن، أو قل حياته الأخرى، عند القراءة. وبقدر ما يرى الآخرون أنفسهم فيه تتعدد حيواته. إنّ «هدف الشعر»، من ثمَّ، كما يعبر ميلان كونديرا، «ليس أن يبهرنا بفكرة غير متوقعة؛ بل أن يجعل لحظة من لحظات الوجود غير قابلة للنسيان وجديرة بحنين لا يطاق «. وهذا «الحنين» هو ما «حلم» الشاعر والقارئ معاً وتجعل منه «حقيقة» جمالية. ويصنع «ماهية» الشعر و»وجود» القصيدة. وهذا «الحنين» ليس مفهوماً تجريدياً كما يبدو للوهلة الأولى؛ بل هو استفزاز «وجودي» و»واقعي» للكلمة وللحياة لذلك ترى كيف أنَّ أبياتاً قليلة أدت الى تساؤلات فلسفية كبيرة وأحداث ثورية ومجتمعية هائلة.

غريب إسكندر شاعرا ومترجماً، هل هي أقنعة متعددة للإبداع، أن تراها مكملة لمسيرة الكتابة التي تنشد ثقافات مختلفة؟

سُئِل ذات يوم الشاعر والمترجم الأميركي روبرت هاس عن شعوره بقضاء عقود في ترجمة شعر تشيسلاف ميلوش. فأجاب: «مثل أن تحيا مرتين». هذه هي علاقة الشاعر-المترجِم بشعر غيره؛ يريد أن يحيا أكثر من مرة: واحدة بشعره وأخرى مع حياة الشعراء الآخرين. إنَّ استبطان شعر الآخرين وصهره في تجربته الشعرية يزيد من ايمان الشاعر-المترجِم بوحدة التجربة الشعرية الكونية ولو اختلفت في الظاهر؛ إنه نوع من «وحدة وجود» شعري. وترجمة الشعر مثل كتابته هي، أيضاً، فعل ميتافيزيقي، ولكي تتماهى فيها عليكَ أنْ تُقيم فيها.

أنا شاعرٌ أوّلاً واخيراً. والشعر هو الذي قادني الى الترجمة لا العكس. والشعر في معانيه البدئية هو ترجمة: ترجمة أفكارك ومشاعرك الى كلمات وصور! وأوّلَ ما وصلت بريطانيا أصبحت ترجمة الشعر جزءاً من تجربتي الخاصة تيمناً بشعراء الحداثة العالمية والعربية كما ذكرت في إجابة سابقة. ولم أكتف بذلك فقد قدمت أطروحة ماجستير في جامعة وستمنستر عن ترجمات «أنشودة المطر « الإنكليزية، ومن ثم كانت أطروحة الدكتوراه بجامعة لندن التي أشرت لها سابقاً عن تأثر الحداثة الشعرية العربية بالحداثة الشعرية الإنكليزية ودور الرواد بوصفهم شعراء-مترجِمين في خلق هذه الظاهرة الفريدة والجديدة في الثقافة العربية.

وفي عام 2013 دعتني مؤسسة Highlight Arts البريطانية المدعومة من المجلس الثقافي البريطاني الى ورشة عمل شعرية-ترجمية بأربيل: كنا أربعة شعراء عراقيين مع أربعة أسكتلنديين (أو مقيمين بإسكتلندا). وقد ترجمنا بعضنا البعض في عمل شعري حواري. وكانت من نتائج هذه الورشة ترجمة الشاعرة الإنكليزية جين هادفيلد (الحائزة على جائزة ت. س. أليوت 2008) لقصيدتي “عن ويتمان” الى الإنكليزية. بينما قام الشاعر الإسكتلندي جون غليندَي بترجمة أجزاء من قصيدتي “أفعى كَلكَامش”. ومن ثم تطور العمل مع غليندي لنكمل مجموعتي الشعرية “أفعى كَلكَامش وقصائد اخرى” الى الإنكليزية وتفوز بجائزة جامعة أركنساس للترجمة في الولايات المتحدة الأميركية عام 2015 وتطبع في دار نشر سيراكيوز بنيويورك عام 2016.

وانا الآن أترجم تقريباً بشكل يومي. ودائماً ثمة مشروع ترجمي يلازم مشروعي الشعري. أترجم من الإنكليزية الى العربية وبالعكس. ومن الأعمال التي ترجمتها الى الإنكليزية، بمعية حسن عبد الرزاق، مختارات للشاعر عبد الوهاب البياتي تغطي مرحلة مهمة من نتاجه الشعري الأخير. وكذلك ترجمتُ عشر قصائد لحسب الشيخ جعفر مع جون غليندي، ونشرت في مجلة الآداب الشرق-أوسطية الأكاديمية. وهذا غير قصائد أخرى لشعراء عراقيين مختلفين. ومن ترجماتي الى العربية، “البلشون الأبيض” لديريك والكوت (نوبل 1992). وكذلك ترجمت قصائد للشاعر الإنكليزي تيد هيوز ضمن مشروع مستمر أعمل عليه. وشعر تيد هيوز ليس “سهلاً” كما يظن البعض، فقصائده عن الطبيعة تستبطن طبقات عميقة تحتاج الى جهد علمي وفلسفي كي تصل اليها تخص الحيوانات والنباتات والبحار كل ذلك بلغة شعرية متوترة تستفزك باستمرار.

وينسب البعض حركة التجديد في الشعر الإنكليزي التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية الى فيلب لاركن، لا الى تيد هيوز، لما تتسم به قصائده من وضوح واستعمال مفردات يومية معاصرة. ويذكرني ذلك بـ”انتصار” البعض لشعرية البياتي “البسيطة” على شعرية السياب “الفخمة” عاديّن الأولى عصريّة، بينما الثانية تراثيّة. وانا بالطبع لا أؤيد كلا الرأيين فمع أعجابي بلاركن والبياتي أجد نفسي أقرب الى هيوز والسياب وهذا حديث طويل لا يتسع له المجال هنا. ولكن فقط يهمني أن أذكر إنَّ “الانتصار” لحداثة على غيرها ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار مستويات التجربة الشعرية لشاعر ما بوصفها عالماً “خطابياً” متكاملاً وتأثيرات ذلك العالم على المشهد الثقافي بعامة. فالتركيز على سياق من دون سواه سينتج خطاباً مشوهاً وعاجزاً عن إدراك البنية الشعرية ككل. ويعجبني كذلك في تيد هيوز تجربته الترجمية واشتغاله على الشعر العالمي، لا سيما الأوروبي، بمعية مترجمين يعرفون لغة الأصل. والاشتغال الترجمي على نصوص الآخرين، كما لا يخفى، يثري تجربة الشاعر الخاصة والتجربة الثقافية العامة للمجتمع.

وضمن المشروع ذاته، فإنا أترجم كتابات عن الشعر أيضاً، فقد ترجمت للإنكليزية مقالات لأدونيس والبياتي وجبرا وغيرهم، والى العربية حنة أردنت في مقال رائع عن الشاعر الإنكليزي أودن وفرانسيس ويين في كتاباته عن ماركس واهتماماته الأدبية، وجيف داير في مقالته عن علاقة ريلكه برودان وغير ذلك.

ثمة من يقول إنَّ الترجمة مرت بمرحلتين الأولى فهم المعنى وصياغته بلغة عربية، والثاني فهم تقنية النص، الى أي منهما ينتمي غريب اسكندر؟

أنا أؤمن بأنَّ ترجمة الشعر ككتابته عملية غير مفهومة تماماً، وهي معقدة ولكنها ليست مستحيلة. ويتطلب من المترجِم أن يكون في حالة «جنون» إبداعي يشابه حال الشاعر الأصلي، كي تقدم هذه «الاستحالة الجوهرية» كلّ ما عندها وتصل الى أبعد العوالم الجمالية والمعرفية. فالترجمة، كما قال إيكو، ليست معنية بالكلمات واللغة فحسب، بل بـ»العالم»، أو على الأقل، بـ»العالم المحتمل» الذي يصفه نص معين. وأنا مع تقديم نص يُثري الثقافة الثانية، ولا يمحو الثقافة الأولى كي لا نحرم من إمكانات الثقافات الأخرى وما يمكن لها أن تقدم لنا من غنى لتطوير أدواتنا الشعرية.

وقد درستُ نظريات الترجمة وهي، بالطبع، مفيدة وأغنتني ثقافياً وعلمياً، وحتماً تسربت منها مفاهيم كثيرة الى عملي التطبيقي. ولكنني دائماً ما أحاول ركنها جانباً في ترجمة الشعر، كما تُركن جانباً نظريات نقد الشعر التي نتعلمها في الجامعة عند كتابة قصيدة. وعليه، فالتحديات التي تواجهك في ترجمة نص تشعر بأهميته وبأنَّه يمكن أن يضيف عوالم أخرى الى ثقافتك الأولى ويغنيها هي من يفرض مراحل تلك الترجمة وطبيعتها. وفهم معنى النص الأول شيء مهم، ولكن ماذا عن «اللا فهم» وشعريته، وما يمكن أن يقدمه الى النص الآخر؟! وكما يقول أودن فإنَّه لتقديم ترجمة مثمرة «لا يهم، بشكل خاص، ما إذا كان المترجم قد فهم النص الأصل بشكل صحيح؛ ففي كثير من الأحيان، يكون سوء الفهم، من وجهة نظر الكاتب الأصلي، أكثر فائدة». وثمة شيء آخر، فقد تحدثنا قبل قليل عن «حوارية الترجمة»: حوار بين ثقافتين ولغتين عبر نصين. ومثلما يؤثر النص الأول في الثاني كذلك يؤثر النص الثاني بالأول. والّا انعدمت قيمة الحوار ومعناه. فثمة ترجمات استفزت النصوص الأولى الى درجة إعادة النظر بنفسها أسلوبياً وتقنياً وثيماتياً. وأعرف أنَّ هذا الأمر ليس هيناً، ولكن لا يصعب تحقيقه، فقد مارسته في ترجماتي لنصوصي ونصوص الآخرين عبر الحوارات التي تعقد عادة أثناء مشاريع الترجمة.

وبخصوص التقنية التي هي مصطلح واسع جداً، فبالطبع كلما نقلت الينا تقنيات عروضية وشكلية ودلالية جديدة زادت الفائدة المرجوة من الترجمة. والأمر ليس سهلاً البتة. وهذا ما يفسر أنَّ جلَّ الترجمات الشعرية عربية وغير عربية تتبنى قصيدة النثر لمرونتها شكلياً على الأقل. ولكن ثمة إمكانية في تطويع ما يصعب ترجمته. فمثلاً، يبدو مستحيلاً للوهلة الأولى نقل الوزن الشعري الى لغة ثانية، لكن يمكن تطويعه إذا كانت اللغتان متقاربتان في ذلك، أو اعتماد وزن من اللغة الثانية يناسب النص المترجَم. وقد قام السياب بمحاولة موفقة في ترجمة قصيدة «رسالة من زوجة تاجر النهر» مستعملاً بحر الكامل. هذه القصيدة هي ترجمة إنكليزية قام بها أزرا باوند لقصيدة الشاعر الصيني لي بو (701-762). والسياب قام بترجمة القصيدة كما لو أنَّها لباوند. وقد ذكر سعدي يوسف بإنَّ ترجمة السياب لهذه القصيدة الهمته في كتابة قصيدته الشهيرة “يا سالم المرزوق”، وبالفعل ثمة أجواء متشابهة في كلا القصيدتين. ومن جهة الترجمة، تمثل “رسالة من زوجة تاجر النهر” حواراً شعرياً غنياً تتقاسمه ثلاث لغات” الصينية والإنكليزية والعربية. ويبرهن على أهمية الترجمة عبر لغة وسيطة خصوصاً إذا ما اشتركت في هذا الحوار الترجمي مواهب كبيرة كباوند والسياب.

قلت مرة في لقاء معك «لا يمكننا الحديث عن الحداثة في الثقافة العربية (أو حتى على مستوى العالم) بدون ذكر إليوت. لقد أمد إليوت الحداثيين العرب بالأدوات اللازمة لإعادة استكشاف تراثهم في المقام الأول».. لماذا كان لإليوت هذا الموقع في الشعر العربي برأيك؟

نعم، أشكرك لأنك ذكرتني بهذا الحوار الذي أجري معي باللغة الإنكليزية بعد صدور كتابي

English Poetry and Modern Arabic Verse: Translation & Modernity

ومن ثم تُرجم هذا الحوار الى العربية. وفي الحقيقة فإنَّ لإليوت تأثيراً كبيراً على مجمل الشعر العالمي. في مرحلة الدكتوراه كان عندنا “سمنار” يحضره طلبة من كل التخصصات الإنسانية ومن مختلف الثقافات شرقية وغربية: صينية ويابانية وهندية وفارسية ولاتينية وأوربية.. . الخ وكان زملائي فيه على علم بموضوع بحثي وكلهم أشاروا الى أن شعريات ثقافاتهم تأثرت، بشكل كبير، بكتابات إليوت، ولا سيما قصيدته الشهيرة “الأرض الخراب”. وفيما يخص العرب، فقد وجدوا ضالتهم فيها.

موضوعياً، لتشابه ظروف حياتهم بعد الحرب العالمية الثانية وضياع فلسطين مع ظروف كتابة القصيدة حيث الخراب الكبير بسبب الحرب العالمية الأولى. وشكلياً، لما احتوت عليه هذه القصيدة من طبقات ومصادر وفلسفات ولغات متعددة، كل ذلك أنصهر بطريقة جديدة استفزت التلقي الشعري السائد يومئذ. وكما عبّر ويليام كارلوس ويليامز عندما نشرت القصيدة في 1922 بأنَّ كانت لها من الصدمة “كما لو أنَّ قنبلة ذرية ألقيت على عالمنا لتحوّل كلَّ مغامراتنا الشجاعة إلى غبار”. وليس بعيداً عن ذلك فقد وصف جبرا أبراهيم جبرا تأثير تلك القصيدة على الشعراء العرب في مقالة له صدرت بالإنكليزية عام 1971بـ”البركان المتفجر”. وكان شعراء الحداثة العرب قد قرأوا عن هذه القصيدة، أوّلاً، ربما عن طريق الشاعر المصري لويس عوض في عام 1946. فكان عوض يدرس في جامعة كامبريدج بإنكلترا وطلب منه طه حسين الذي كان يرأس حينها تحرير مجلة الكاتب المصري أن يكتب عن أهم الشعراء الإنكليز فكتب لويس عوض عن إليوت وشعراء آخرين. ولويس عوض ترجم هذه القصيدة ونشرت في مجلة شعر اللبنانية عام 1964.

وقد أسهمت كتابات إليوت النقدية أيضاً في جعل الشعراء العرب الشباب، يومئذ، من إعادة النظر في مجمل تراثهم الشعري العربي وفتحت أعينهم على شعريتهم القديمة وشعريات العالم المعاصرة. وسأضرب مثلاً يوضح ذلك، فكلنا نعرف أنَّ الشعرية العربية اقتربت في بدايات القرن العشرين من شاعر كبير هو والت ويتمان ولم تتأثر به الى درجة التغيير. صحيح أن جبران خليل جبران قد تأثر به لكن ظل ذلك جزئياً، فقد كان تأثر جبران أكبر بالشاعر الإنكليزية ويليام بليك ولأسباب معروفة. أما أمين الريحاني الذي ترجم بعضاً من قصائده الى العربية فلم تسعفه “موهبته” من تقديم ويتمان بشكل خلاق! وهكذا انتظرت الشعرية العربية عقوداً أُخر كي يتسنى لها الاطلاع على كتابات إليوت ومن ثم الاقتراب من ويتمان بشكل فاعل. فإليوت علّم الشاعر العربي الحديث كيف يقرأ شاعراً آخر، وكيف “يتكلم ضمن لغته” كما عبر هو عما منحته قراءته للشاعر الرمزي الفرنسي جول لافورغ (1860-1887) بقوله علمني لافورغ “كيف استعمل صوتي”.

من هم اباؤك في الشعر الذين تركوا أثراً واضحاً في ابداعك الشعري؟ أرى أن بيسوا وديريك والكوت، كانا من الآباء الأكثر تأثيرا عليك؟ ماذا تقول؟

عربياً، تأثرت كثيراً بأعمال السياب وأدونيس حديثاً، وقديماً بالرباعي العظيم: أبو نواس وأبو تمام والمتنبي والمعري. ولا تنسى كتابات المتصوفة الشعرية والنثرية لا سيما النفري وابن عربي. أما عالمياً، فقد أحببت جداً أعمال والت ويتمان وإليوت وباوند على وجه الخصوص. وبالمناسبة فقد درست الترجمات العربية التي قام بها الشعراء الرواد لقصائد هؤلاء الشعراء في كتابي السالف الذكر. وقد بينت، ولو باختصار، أهمية إليوت في الحداثة الشعرية العالمية في إجابتي السابقة. أما اعجابي بويتمان، الشاعر الإنساني الكبير، فلا حدود له!

فكأن مأثرته المستحيلة «أغنية نفسي» كانت موجودة في مكان آخر خفي وانتظرته قروناً كي يبوح بها كشفاً وتدويناً. وفضلاً عن دراسته، كتبت عنه قصيدتين. الأولى بعنوان «عن ويتمان» وقد ترجمتها الى الإنكليزية الشاعرة جين هادفيلد (الحائزة على جائزة إليوت 2008) ونُشرت، بنصيها العربي والإنكليزي، في كتاب مشترك عنوانه This Room is Waiting أما قصيدتي الثانية فكانت بعنوان “اغنية نفسي”! وقد تُرجمت هذه القصيدة أيضاً الى اللغة الإنكليزية، واختارتها شركة سافّاس Savvas الأميركية ضمن برامجها التعليمية الاكاديمية بعد أن اشترت حقوق النصين العربي والإنكليزي. وربما حتّى حبي للشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا، الشاعر الكبير والمتفرد، جاء نتيجة حبه لويتمان، كانت تتوسط غرفته الخالية الجدران صورة للشاعر الأمريكي! وأعتقد أنَّ بيسوا كان من أوائل الشعراء العالميين الذين كتبوا قصائد عن ويتمان. أنت تعرف هذا التقليد الشعري العالمي في كتابة قصائد تذم الوجه الرأسمالي القبيح لأمريكا (نيويورك على وجه التحديد) وفي الوقت نفسه تمدح وجهها المشرق (ويتمان). واعتقد أن جذور هذا التقليد بدأت مع بيسوا في قصيدته الشهيرة «تحية إلى والت ويتمان» التي كتبها عام 1915. لكن شاع أكثر، عن استحقاق بالطبع، عمل لوركا الشهير «شاعر في نيويورك». ولا تنسى، عربياً، نصوص أدونيس والبياتي وسعدي يوسف وغيرهم في ذلك.

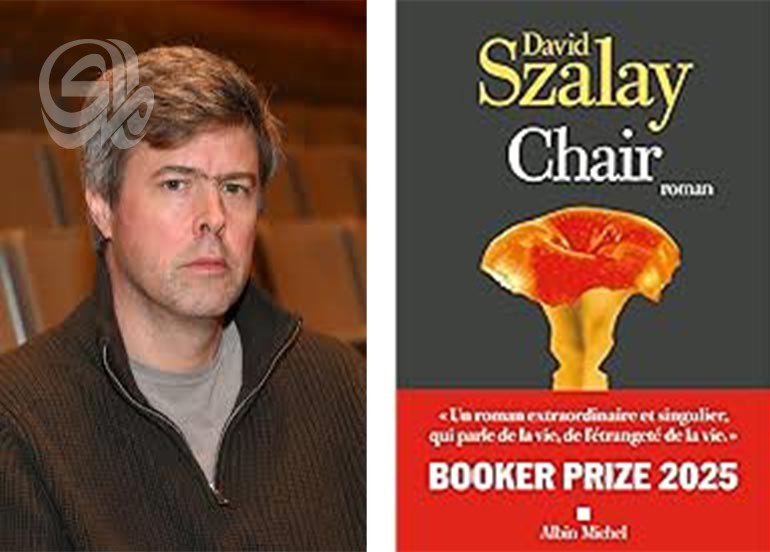

أما فيما يخص ديريك والكوت (نوبل 1992)، فقد ترجمت، كما ذكرت سلفاً، ديوانه الأخير «البلشون الأبيض» الذي فاز بجائزة ت. س. إليوت عام 2010 وهو آخر ديوان يصدر له في حياته. وكانت لترجمة هذا الديوان «قصة» فقد تأخرت طباعته أول مرة بسبب كسل الناشر الأول مما اضطررت الى تحويله الى مختارات صدرت بعنوان «هنا يكمن الفراغ» عام 2015. وفي أثناء الإغلاق العام، أيام وباء كورونا، راجعته كي أنشره كما هو، وكان خير رفيق لي في أيام وحدتي. وفعلاً نشر ثانية «البلشون الأبيض» عام 2022. وقد كتبت قصيدة عن تجربتي في فن ترجمة الشعر وأحب أن أشارككم إياها:

الحيرة الكبرى

في ترجمةِ ديريك والكوت

تتبخترُ الكلماتُ

كما تتبخترُ طيورُ البَلَشون

في قصائدِهِ الأخيرة

التي كان يريدُ

أنْ يروي فيها الندمَ

فسبقتُهُ البهجةُ

في جنونِهِ «الراكد كقارب مثقوب».

............

..........

تختفي الكلمةُ التي لم تُكتبْ بعد

لكنَّ الحرفَ ينجو

كما تنجو النار

كيف يحدثُ هذا؟

هذه هي الحيرةُ الكبرى!

فالشِّعر

كلُّ الشِّعر

ليس سوى قصيدةٍ واحدة!

الكتابة هي الخلاص هكذا يقول غوته.. لماذا انت تكتب؟ وهل الشعر بالنسبة لك هو الخلاص؟

صدقني لا أعرف لماذا أكتب!

أما فيما يخص «الخلاص»، فربما لأنَّ روح الشعر كثيراً ما تمد لي يدها عندما تجدني واقفاً بين الذعر والرجاء، بين اليأس والأمل، بين الحبّ وعدمه. الشعر تعويذتي السحريّة التي تغيرني وتغير الأشياء من حولي كلما اقترب منها بصدق!