حاوره/ علاء المفرجي

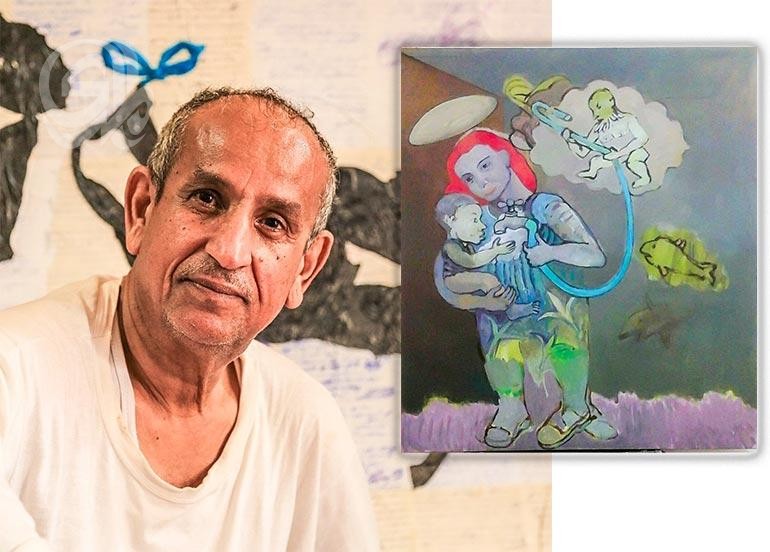

ولد الفنان التشكيلي والناقد هاشم تايه في محلة القشلة بالعشار، مركز البصرة عام 1948، وبعد تخرجه في الجامعة درّس هاشم تايه اللغة العربية في الجزائر ما بين 1970-1972، ليعود إلى وطنه ويقدّم أول معرض شخصيّ في قاعة نقابة الاقتصاديين في البصرة. أعقبه معرض ثان عام 1976 في "غاليري 75" التي أسّسها الفنان الراحل ناصر الزبيدي. أما المعرض الثالث فأقيم في قاعة اتحاد الأدباء في البصرة عام 1989.

عرف الفنان بأسلوبه الخاص في الرسم، مثلما عرف باستخدامه للأدوات المهملة والمنسية، الرّغبة في إفراد التجربة الفنيّة، الشخصيّة عن تجارب الآخرين باستثمار خامات ومواد عمل مهملة تفيض عن الاستهلاك اليومي، وتسمح بالحصول على نتائج فنيّة غير متوقّعة.

ما أهم المؤثرات في طفولتك ونشأتك الأولى، (حيوات، وأماكن، وأحداث) كان لها الأثر في ميولك للرسم والكتابة؟

أسّست الطّفولة كلَّ شيء: المزاج، والنّزوع، والاستهواء، والرّغبة المتسلّطة في التّعبير. ثمّ جاءت الاستجابة، أوّلاً، من الرّسم، منبت الوعي المبكّر الذي يستجيب للحاجة المُلحّة إلى تمثيل الأهواء، والزّعزعات بلغةٍ تتشكّل صُوريّاً متحرّرةً من قوانين اللّغات، وأعرافها، وبأبسط المواد: قطعة حجر، أو فحم، وسطح جدار. قلم رصاص، ومجرّد ورقة.

البيت الذي ولدت فيه وترعرعت، كان بيتاً تقليديّاً. عائلة كبيرة لثلاثة أخوة تزوّجوا مراراً، وأنجبوا بإفراط. عائلة ارتبطت حياتُها بعملٍ حُرّ يقوم بجزءٍ منه الرجال في سوق، وتستوفيه النساء في المنزل. أبوان أُميّان في حاضنة مشاغل لا تنتهي على مدار اليوم. بيت ضاجّ، يحتشد فيه أفراد عديدون واقعون تحت سلطة معيشهم المكرور. لا أحد يشغل بالَهُ بما لديك. بما يمكن أن يتحرّر منك على هامش يومٍ عائليّ صاخب. الكبار يحتكرون اللّغة، والتّعبير، والإشارة. أن تتغذّى، وتشكر، وتصمت، وتكبر للعمل مع جماعتك، هذا هو ما عليك أن تفعله. كنتُ (شيطان) هذه الجماعة، المستنكَر؛ نَفُوراً، ملموماً على بعضي، صموتاً، أستدير قالباً وجهتي، بالرغبة في إقلاق مَنْ حولي، واستثارتهم، وإرغامهم على الالتفات إليّ، وحصد اعترافهم بما لديّ. وفي الحظر المفروض على الكلام كان الرّسم لغتي، ووسيلتي للتّعبير، والانشقاق، والإثارة، وجلب الانتباه. وفي تلك السنوات المبكّرة كان حولي سببٌ وآخر للرسم، وللمضي أبعد في إغراءاته، وللتّعويض عن قفر الحياة العائليّة المكرّسة للعمل بالتماس الحياة في موقعٍ آخر تستطير فيه العلامات، والتّمثيلات، والعروض، والافتراضاءات التي تستحثّها خيالاتٌ طفليّة على أرقّ السّطوح، وأخشنها، بمجرّد أقلام، وأصابع فحم. في سنتي الابتدائيّة الثانية رسمت، في دفتري المدرسي، الملك الشّاب. كانت صورته مغبّشة على الأغلفة السّمراء لدفاترنا، كأنّها تُنبئ بمصيره. وفي الابتدائيّة وجدت الرّعاية لرسومي لدى معلّمي سالم عبد الكريم المظفر، معلم مثقف، من جهة اليسار، أشركني في معرض مديرية التربية بالبصرة، ونلت جائزته في الرّسم. لن أنسى طبعاً التّخطيطات المتقنة للرّسّام عودة الكمالي، جارنا في الحيّ، كان شقيقي الأكبر يُطلعني عليها، وقد ثابرتُ على تقليدها بمشقّة. ولن تفوتني الإشارة إلى الأثر العميق الذي انطبع في خيالي للخيول التي كانت تنحتُها جدتي لأمّي (هديدة)، من طين جدول، في بيتها القصبيّ بحيّ (نهير اللّيل)، كلّما زرتُها.

البصرة، المكان.. وما مر بها، وقساوة الديكتاتورية، وما حصل فيها من خراب، وما تعرضت له شخصيا من تنكيل وقمع، كيف أسهمت في صياغة خطابكم؟

كان يُتوقَّع للبصرة، بموقعها ميناءً في أقصى الجنوب، أن تستقرّ، بين أنهارها الوادعة، وناسها الوادعين، منتجعاً للثقافة والأدب، ومشغلاً للفنون بمستوياتها النخبويّة والشّعبيّة. كان فيها ما يؤهّلها لتكون ورش عمل كُتّاب، ومفكّرين، وفنّانين. لكنّها ظلّت، على الدّوام محرومة، كما هي الآن، من البنى التحتيّة- (غاليريهات. متاحف. مسارح….)- الضروريّة، المصمّمة حضاريّاً لتدعم الإنتاج الفكري، والفنّي، وتصلح حواضنَ لإشهاره، وترويجه، وتخدم مُنتجيه. وبسبب غياب هذه البنى خسرت البصرة تجارب فنيّة مرموقة فضّل أصحابها الانتقال بمنجزهم إلى العاصمة، ومنها إلى المغتربات العربيّة، والأوربيّة حيث تكون فرص المشاريع الفنيّة متاحة.

أسوةً بغيرها من مدن الوسط والجنوب طال البصرة الإهمال، وعانى مواطنوها من عسف السّلطة المستبدّة التي توحّشت أواخر سبعينات القرن الماضي، فشرعت تُقيم فراغاً مُفزعاً بين المواطن، وقرينه، وتفتك بالأواصر، وتُحطّم الأرواح. ثمّ توحّشت أكثر في حرب الثمانينات التي جعلت المدينة جبهة قتال، ومرمى، وهدفاً للقصف المدفعي المتبادل. ومع السنوات شُوِّهت معالم البصرة، واندثرت واجهاتُها العمرانيّة بأشكال من الاستبدالات البنائيّة الفظّة، مع نهج التّدمير الشّامل للرّوح العراقيّة، ولإنشاءاتها المحليّة. وقد انعكست آثار العنف السّلطوي، وصُور الخراب والتّدمير، بأثرٍ غير مباشر، في أعمال عدد من تشكيليي البصرة، تفاوتت في أشكال من التّحريفات والتقويضات للمظاهر العيانيّة يمكن الوقوع على مستوياتها في التّمثيلات التّعبيريّة الصّاخبة، والإنشاء السّرياليّ الغامض، والعصف بمفردات السّطوح التّصويريّة بلا يقين. في تلك الفترة أقمت معرضين شخصييْن، الأوّل في العام 1989 بالبصرة، والثاني في مركز كولبنكيان الفّني ببغداد في العام 1992. وفي كليْهما محاولة لتسمية عناء. في المعرض الثّاني ظهر نزوعي إلى استخدام مواد غير تقليديّة، وتقنيات حرّة.

لم تتلق تعليما فنيا اكاديميا، فقد تخرجت في قسم اللغة العربية في كلية الأداب، ومارست التدريس، كيف تلمست موهبة الرسم والنحت، وكيف تبلورت عندك؟

الرّسم يمثّل نزوعي المبكّر في التّعبير بلغته الصامتة التي توافقت مع مزاجي. ومع السّنوات تحوّل الرّسم إلى ما يُشبه جيناً بيولوجياً يسكن لحمي وعظمي، وغريزةً عاتية لا تنفكّ عنّي، ثمّ صار موقعي في الوجود، وواجهتي، وعلامتي بين أقراني، ومصدر قوّتي الدّاخلية، رغم هشاشتي الخَلْقيّة. وإذا كان ثمّة إيقاع في حياتي المضطربة، فهو إيقاع الرّسم بقواه الخفيّة. لقد وجدتني أرسم مدفوعاً بقوّةٍ لا أعرف عنها شيئاً. كما لو كان الرّسم قدراً، واندفاعة جسدٍ، ثم صار مجالاً للتّحدي، والمكر، والاستنكاف، واستفزاز العالم في فظاظته، وإنكاره، وعُتوّه. وفي الرّسم إغراء، وجذب، وفرص للتّخليق، والتّعريض، وحتّى السّخرية، إلى جانب إغراءات العمل باليدين لتطويع خامة، والتّصرّف بمادة، والاستعانة بأدوات. عمل ممتع يُشبه عمل الحرفيّين بلذّتِهِ الكبرى التي تجعلهم يذهلون عن العالم كلّما انغمروا فيه.

تنوعت منافذ الابداع لديك بين الرسم والنحت والقصة والشعر، وحتى كتابة المقالة الصحفية، لا أسألك سؤالا ساذجا، اين تجد نفسك من بين هذه الاهتمامات، بل أود أن أسألك كيف تضافرت لديك هذه الميول لتفجير مكنوناتك من الابداع؟

لعلّ هذا جاء استجابةً للمنطق الذي تعمل فيه الفنون قاطبةً، لغويّةً كانت، أم بَصَريّة، بانفتاح حدودها على بعضها، وتداخلها، واستثمارها أداءاتها بنسق تكامليّ. لعلّه انعكاس للروح البدائيّة، روح صيّاد الغابة الأقدم، وساحرها الذي كان بوسعه أن يرسم على جدار كهفه، ويُنشد أشعاراً حماسيّة في معركة، ويرقص في حلقة راقصين، وينسج حكاية على موقد نارٍ بين جماعته، ليكون متعدّداً في التّعبير، واحداً في الجسد.

وتنوّعات الأداء الفنّي لدى هذا الفنّان، أو الأديب ماتزال قائمة إلى يومنا هذا، تعكسها تجارب قديمة، وحديثة لرسّامين، وشعراء، وقاصّين. شخصيّاً أُعدّ نفسي متذوّقَ فنون، واقعاً في هواها بمجموعها، منجذباً إلى إغراءاتها، وأبعد ما أكون عن شيء اسمه التّخصّص، رغم أهميّته، وجدواه. المزاج مسؤول عن تشرّدي بين الأداءات الفنيّة المتضاربة. والحياة، والوقائع، والأوقات، والمثابرة، والجهد المضني، والمسوّغات الحقيقيّة، والصّدق، والتّعلّم المستديم، وتوفّر التّجارب، هي ما سهّلت تضافر هذه الميول.

عرف عنك استعمالك مواد غير تقليدية في تنفيذ أعمالك، منها خامات غير مألوفة، ومهملة، ومواد استهلاكية، ما الذي يدفعك لاستخدام هذه المواد، وكيف لك ان تطلق طاقاتها التعبيرية؟

الدوافع عديدة بينها: الرّغبة في إفراد التجربة الفنيّة، الشخصيّة عن تجارب الآخرين باستثمار خامات ومواد عمل مهملة تفيض عن الاستهلاك اليومي، وتسمح بالحصول على نتائج فنيّة غير متوقّعة.

وكذلك التحوّل الذي يطرأ على المواد المستهلكة التي يتمّ نفيُها في البيئة، ومعه تكتسب أشكالاً مُحفّزة للخيال، فتبدو، وقد تعرّضت للتلف، كما لو أنها تختزن تعبيراً ما. ويمكن القول إن استخدامي الخامات والمواد المرذولة في إنتاج أعمالي كان حصيلة بداهة الرؤية البَصَريّة لأشياء العالم توافقت مع حقيقة أن العالم معروض علينا للاستثمار في ضروب شتى من الاستثمار بما فيها الاستثمار الجمالي.

وأيضا الوعيٌ بأهميّة صناعة أثر فني مفارق ببدائل عن المواد التقليدية مع مفهوم عن فن شامل ترسّخ لاحقاً.. فن يعمل خارج منطقتي الرسم والنحت المعهودتيْن، وخارج الأعراف الفنيّة بمحظوراتها تعزّزه رؤية تسعى الى إدخال مادة الحياة في العمل الفني ومنح هذه المادة فرصتها للمشاركة في إنتاج هذا العمل وتقويّة التأثير الجماليّ فيه. وذلك يعني تغيير آلية التصرّف بالفعل الذي ينتج عملاً فنيّاً اعتدنا على أن يتحكّم به الفنان.

كذلك الوعي بأن استخدام مواد وخامات مألوفة وشائعة في الاستعمال الحياتي اليوميّ لإنتاج أثر فنيّ من شأنه أن يجعل هذا الأثر أليفاً لمتلقيه، وبما يسمح بتخفيف حالة اغتراب جمالي يعانيها عادة من يواجه عملاً فنيّاً حديثاً.

وإذا صحّ أن الآلية التي أنتجت بها أعمالي بخامات تالفة تعيد الممارسةَ الفنيّة إلى بدائيّتها كفعل حرّ يُنجز أثره بتطويع أية مادة قريبة مهما تكن بساطتها، إذا صحّ ذلك فإنّ هذه الآلية قد تفتح المجال أمام الممارسة الفنية غير المحترفة لتعمل بطاقة أكبر مدعومة بمبادرات وبداهات متحررة من أية سلطة، ولا بأس أن تكون بعد ذلك إلى جوار الممارسة الفنية المحترفة، أو على هامشها. المهم أن تكون مستفزة، مشاكسة، وحتى ساخرة.

وهناك تعاطف يسكنني تجاه ما رثّ وأبلاه الزمن من الأشياء المنفيّة في عالمنا.. تعاطف يدفعني إلى محاولة إعادة هذه الأشياء إلى الحياة، وتجديد لقائها بنا في كيان فني يمنحها جدارة بالبقاء. هناك أيضاً نزوع قبْليّ بإضفاء الحياة على كلّ شيء بما في ذلك الجمادات، ويدفع الفنان إلى استنطاق هذه الحياة في أعماله.

في قاعة (حوار) عام 2011 فاجأت المتلقي باستخدام الكرتون مع زميلك التشكيلي ياسين وامي باعمال مجسمة بالورق المقوى… ما الذي جعلك تلجأ لهذه التقنية؟ وما الذي يضمن بقاءها كعمل ابداعي في خضم الظروف الطبيعية، كونها سريعة التلف؟

استثماري الورق المقوّى جاء في سياق نزوعي إلى استخدام مواد بديلة لإنتاج أثر فنّي مختلف. ثمّ كان هناك دافعي إلى استثمار مواد هشّة معرّضة للتلف للتّعبير عن هشاشة حياة العراقيين، حياتهم التي يمكن أن تنقلب على حالها في أيّ لحظة، فتتلف، وتنهار، وتتحطّم بأفعال مغامرين لامبالين. الوجود الإنساني عموماً، هو الآخر هشّ كأيّ مادة في الطّبيعة والحياة. لا ضمان لبقاء هذه الأعمال على حالها، وسيكون هذا لصالحها، فهي ستتفاعل مع الزمن، وتتحوّل بأثرٍ منه، ومع كلّ تحوّلٍ لها ستحصل على مظهر جديد يُضيف إليها فاعلية جديدة، يتجدّد معها تأثيرها. وقطعاً التقنيات الحديثة يمكن أن توفّر لهكذا أعمال الحماية، والبقاء.

إذا كانت الظروف قد اجبرتك على استخدام الخامات غير التقليدية سابقا، فلماذا تصر على استخدامها الآن على الرغم من انتفاء تلك الظروف؟

أظنّ أنّ عمل الفنّان، عموماً، يتخلّق، ويتمّ إنجازه في حدود الظروف التي تُحيط به، وخارجها أيضاً. الفنّ ليس عبداً، أو رهينة ظروفه. إنّه يعيش ظروفَهُ ويتحرّر على أفقها متطلّعاً إلى البعيد. وهو يعمل بهواه، وبمنطقه، محتكماً إلى استهوائه الخاص. هل انتفت الظروف التي دفعتني إلى استخدام خامات غير تقليديّة؟ لا أظنّ! إلى جانب ما ذكرته سابقاً عن هذا الأمر، أنا ما أزال أجدّد استثماري هذه الخامات تنويعاً للنتائج التي يمكن الحصول عليها في سياقٍ عمليٍّ يمكن معه استقصاء ممكناتها في أقصى حالات التّطرف الاستثماري لمادتها.

في المعرض (رسوم على الورق)، قدمت تجربة ألوان عطارية وهي ألوان نباتية حين كنت تعمل عطارا في التسعينات هل تحدثنا عن تجربتك هذه؟

نعم، جاء هذا في سياق اهتمامي بتنويع مواد عملي، اتّساقاً مع النزوع إلى التجريب، والاكتشاف، واختبار المواد التي يمكن أن تصلح بديلاً للمواد التقليديّة في الرّسم. وقع استعمالي الصّبغات النباتية مصادفةً في أثناء عملي أجيراً لدى عطّار عجوز في أحد أسواق العطارة بالبصرة في عام من أعوام حصار التسعينات. تتمتّع هذه الصبغات بطاقة لونيّة آسرة تختلف تماماً عن تلك التي تتوفرّ في ألوان الرسم المائية، والإكرليك، والزّيت، طاقة تتسم بالتوهّج، والإشراق، وتُعيد إلينا انطباعاتنا عن قوّتها في البُسُط، والسّجاجيد المحليّة البهيجة التي اعتاد النسّاجون الحرفيون تنقيع خيوط أصوافها في المحلولات اللونيّة لتلك المساحيق الصّبغيّة.

يهيمن على لوحاتك موضوع واحد ولكن بتفاصيل عدة، تصب جميعها في رصد ما يمر بها البلد من مآسٍ وأخطار عديدة، كما في معرضك "عناصر الهلاك" عن أخطار ارتفاع اللسان الملحيّ في شط العرب، وأيضا في معرض "امركة وعرقنة" عن المأساة في تاريخ الوطن، وصولا عند انتشار حالات مرض السرطان.. هل تراها تحديا وطنيا إن صح التعبير، ام الغوص في خضم معاناة المواطن؟

هي تأتي في سياق محاولتي إنارتي اللّحظة التي أعيش فيها باندماج. ليس إنسانيّاً، ولا أخلاقيّاً أن يصمت الفنّان فلا يكترث، ولا يُبالي بإزاء الوقائع الخطيرة، كالكوارث البيئيّة، والحروب، والجوائح المرضيّة التي تتهدّد الطبيعة، والبيئة، وحياة الإنسان عموماً في المكان الذي يعيش فيه هذا الفنّان، أو خارجه. الفنان فرد في جماعة إنسانيّة، وما تتعرّض له هذه الجماعة يمسّه في صميم حياته ومشروعه. وفي المعارض الفنيّة التي أشرتَ إليها جاءت استجابتي للمخاطر التي حلّت بالمكان الذي أعيش فيه استجابةً غير مباشرة، استجابة بمنطق الفنّ، وتوافقاً مع شروطه. المهم، دوماً، أن تكون الاستجابة الفنيّة حرّة، وبلا تلفيقات.

يقول الناقد خالد خضير " فكما يصنع الصغار الوجه الإنساني من كلمة (ملح) التي يمطون نهاية الحاء فيها لتشكل دائرة تلتف حول الميم فتلتقي مع رأس اللام، فقد كان تايه يطلق حركة نقطة، من مكان مجهول من الشكل، لتتحرك في فلك معلوم، فتصنع شكلا" هل توافقه على هذا الرأي؟

في ما قاله الناقد خالد خضير بعض أسرار عمليّة الرّسم التي تتشكّل نتائجها، بمظهرها، وبمفرداتها على الأسطح التصويريّة، في معظم الأحوال، عن طريق البداهة، والحدس، والعفويّة. يقع هذا في ظلّ القصد الفنيّ لموضوع الرسّام، وخارجه أيضاً. ودوماً يعثر الرّسّام على موضوعه بمظهره العيانيّ في سياق عملية الرّسم، وداخل انغماره فيها كليّاً جسداً ووجداناً، واعياً، وغير واعٍ. والحقيقة أن الرسّام لا يحتكر فعل الرّسم، ويستولي عليه وحده، بل إنّ الرّسم يتقاسم هذا الفعل بآثاره مع الرّسّام. الرّسم بقواه، مشارك في إنشاء الصّورة المتحققة على سطح الرّسّام. يضع الرسّام على سطحه التّصويريّ نقطةً، أو خطّاً، أو لوناً فتأتي الاستجابة فوراً من الرّسم بمقترحٍ آخر لموقع تلك النّقطة، ولشكل ذاك الخطّ، ولكثافة ذلك اللّون.

بدأت رساما، ما الذي أسهم في اندفاعك إلى النحت؟ هل من رغبتك في تنويع خطابك الجمالي، أم هي موهبة أخرى تحاول بها صقل إبداعك؟

الأعمال المجسّمة التي أنتجتها في السّنوات الأخيرة، لا أستطيع عدَّها أعمالاً نحتيّة إلاّ تجاوزاً؛ إذ هي أبعد ما تكون عن التحقّق بتقنية النّحت المعروفة بأعرافها، وأدواتها، ومهاراتها. هي اسم آخر للنّحت. وقد جاءت حقّاً، كما أشرت، أنت، إلى الرغبة في تنويع خطابي الجمالي، بنقله من شكل، وصورة، وتصوّر إلى غيرها. تستقرّ المفردة في النّحت كجسد مستقلّ في فراغ، ومتفاعل معه، وتبدو أقوى في الحضور والتأثير منها لو تسطّحت على قماشة رسم ببعديْن. وهذه الخاصيّة في النّحت جاذبة، ومغرية، وتُوقع الفنّان في إغرائها حتّى لو كان رسّاماً.

ذهابك إلى البندقية والمشاركة في البينالي، هل أثرت وانعكست بشكل ما على أعمالك اللاحقة، وخاصة الطراز المعماري العريق، وفرادة ما عرض في الفن والثقافة.

نعم، كانت مشاركتي في أعمال الجناح العراقي الذي أشرفت على إدارته مؤسسة رؤيا للثقافة المعاصرة في بينالي البندقيّة، بدورته الخامسة والخمسين في العام 2013 فرصةً قيّمة للسّياحة في مدينة عريقة هي عبارة عن متحف كبير للفنّ، وللثقافة، والجمال. وكان من حسن حظوظنا، أقراني الفنّانين المشاركين في أعمال جناحنا الوطني، وأنا، أن تُوفّر لنا إدارة البينالي فرصة زيارة الأجنحة الفنيّة للدول المشاركة فيه قبل يومٍ من افتتاحه الرّسمي. الانطباع الأوّل الذي تركته تلك الزّيارة هو ذلك التّحوّل الذي يعيشه الفنّ العالمي بمدياته المتطرّفة التي لا يمكن توقّع نتائجها، وهي تعكس اغتناء التجارب الفنيّة لدى أصحابها، ذلك الاغتناء الذي تقف وراءه تصوّرات، وأفكار، ومفاهيم عن الفنّ تتجدّد على الدّوام، وتنقلب على أصولها فتُغيّر، بلا كلل، وجهَ الفنّ، ووجهتَهُ. الفضاء الفنّي هناك اتّسعت رحابتُه، وغدا فضاء استقبال واستضافة لأيّ مادة في الحياة يمكن استثمارها في عمل فنّي. هناك اهتمام استثنائي بعروض الأعمال المفاهيميّة بشكل لافت، واستعراضات الأداء الجسدي، وفنّ الفيديو. والسّطح التّصويري للرسم وجد بديله في سطح ينتصب كبسطات الباعة، وتستقرّ عليه ما لا تتوقعه من المواد. ما من شيء إلا يعمل على استفزاز فكرتك، وتصوّرك، وذائقتك في الفنّ. وكلّ هذا يؤثّر فيك كفنّان، ويحملك على مراجعة أدائك، وإنعاش تصوراتك.

هاشم تايه: الرّسم يمثّل نزوعي المبكّر في التّعبير بلغته الصامتة التي توافقت مع مزاجي

"المزاج مسؤول عن تشرّدي بين الأداءات الفنيّة المتضاربة والحياة والوقائع"

نشر في: 29 أكتوبر, 2024: 12:02 ص