حاوره/ علاء المفرجي

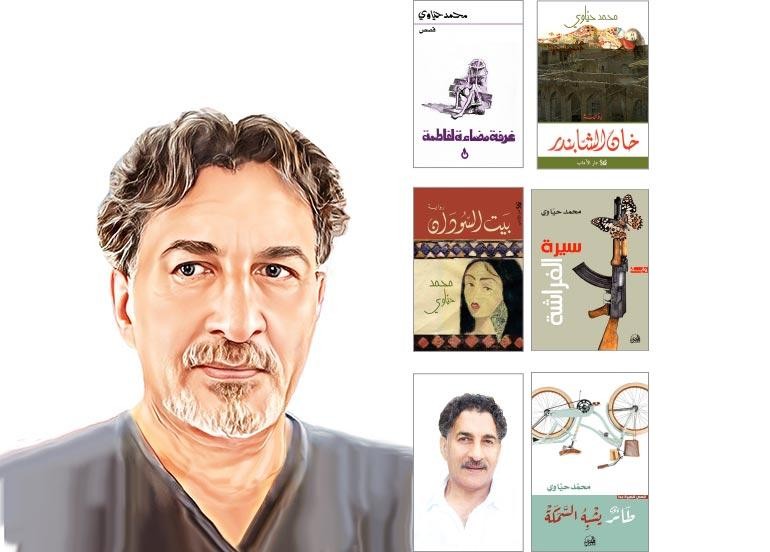

ولد الروائي والفنان محمد حياوي في مدينة الناصرية، واكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها وتخرج من معهد الإدارة، عمل في مجال الصحافة الثقافية كمحرر في القسم الثقافي لجريدة الجمهورية. وبدأ نشر كتاباته في القِصَّة القصيرة في العام 1983 في مجلة الطليعة الأدبية ومجلة الأقلام وجريدة الجمهورية، فازت قِصَّته "الكائن الغريب" بجائزة القِصَّة القصيرة للعام 1983، غادر العراق في العام 1992 وأقام في الأردن للفترة من 1992 حتى 1995 وعمل في المجال الصحفي، ثم أستقر في هولندا ودرس اللغة الهولندية، ودرس التصميم الطباعي والغرافيك ونال الدبلوم العالي والماجستير في البنية المعمارية للحرف اللاتيني، عمل مصمماً ومحرراً للسينما في جريدة De Telegraaf الهولندية من العام 2000 حتى العام 2014، رأس تحرير مجلة "سينما عالمية" الصادرة باللغتين الهولندية والعربية حتَّى العام 2010. أسس بالتعاون مع جريدة طريق الشعب جريدة "الطريق الثقافي" ويدير تحريرها منذ العام 2014. صدرت له عدد من الأعمال الروائية والقصصية منها: "ثغور الماء"، "غرفة مُضاءة لفاطمة"، "طواف مُتَّصِل"، "خان الشّابندر"، "بيت السودان".. وغيرها.

حدثنا عن المراجع والمصادر في نشاتك الأولى التي أسهمت في ميلك الى الأبداع الروائي والفني، (أحداث، حيوات، أشخاص) وعن نشأتك في الناصرية وسط قراءات من الخيال الشعبي والقصص العالمية؟

- أثرّت نشأتي في مدينة الناصرية تأثيرًا كبيرًا على تجربتي وتخصيب مخيّلتي في الواقع. فقد عشت في كنف عائلة أخوالي وخالاتي وكانوا جميعًا من الطبقة الوسطى المثقفة وذوو ميول يسارية في الغالب، لهذا كانوا يحرصون على توفير مجلات وكتب الأطفال لي منذ نعومة أظفاري، على سبيل المثال، وأنا تلميذ في المدرسة الإبتدائية، قرأت أغلب أعداد مجلات سوبرمان وبساط الريح وطرزان وبونانزا وغيرها من المجلات المصورة الشيقة التي كانت تصدر آنذاك، ثم في مرحلة مبكرة قرأت كتاب ألف ليلة وليلة المدهش فأسرني، وصرت أعيش قصصه وأتفاعل معها، وأحيانًا آخذها إلى مسارات أخرى غير مساراتها في السياق، اعتمادًا على مخيلتي، وفي المحصلة، نمّت تلك المجلات المتنوعة لغتي، وألهب كتاب ألف ليلة وليلة مخيلتي، فكانت مزيجًا مثاليًا مهد فيما بعد لأولى إرهاصاتي الكتابية في القصة القصيرة، طبعًا بعد قراءة الكتب العظيمة لاحقًا، لكن أولى تجاربي في القصة كتبتها وأنا في سن السابعة عشرة على ما أعتقد، ولم أكن أعرف أين سأذهب بها، حتى قرأها مسؤولي في اتحاد الطلبة، فتحمس لها وكتب لي قصاصة توصية "إلى الرفاق في جريدة طريق الشعب"، وطلب مني الذهاب إلى هناك وتسليمها للقسم الثقافي، وهناك التقيت، على استحياء، الشاعر الكبير سعدي يوسف، وكان مسؤولا عن القسم الثقافي، فرحب بي وامتص خجلي وترددي وشجعني على المضي بالقراءة والكتابة، ليلعب هذا اللقاء دورًا محوريًا في حياتي الإبداعية فيما بعد، ولشدة دهشتي، فوجئت بقصتي القصيرة منشورة في طريق الشعب بعد مضي أسبوع على ذلك اللقاء، لتتحول إلى ما يشبه الصعقة التي حفزتني على المضي في هذا الهمّ الساحر، ولم أتوقف عن الكتابة منذ ذلك الحين.

بدات أديبا في كتابة القصة القصيرة، بالتوازي مع عملك بالصحافة، ثم كتبت الرواية.. هل ترى أن القصة القصيرة استنفدت أغراضها الأبداعية؟

- ربما الأدوات والممكنات التي تتطلبها الرواية لم تكن متوفرة في بداية مشواري الأدبي. وربما وجدت في القصة القصيرة ضالتي لعدم توفر الدربة والنفَس الطويل لدي بعد، لكن تبقى القصة القصيرة فنًا قائمًا بذاته، وهو فن آسر له مقوماته الفنية، ومن أهم هذه المقومات خاصية التكثيف، وابتكار شكل السرد المختلف في كل مرّة. أذكر عندما كتبت مجموعتي القصصية الأولى "غرفة مضاءة لفاطمة" اعتمدت، عفويًا، ذلك التكثيف، إلى درجة أن كل من قرأ القصص أبدى ملاحظته على شدّة تكثيفها، وقد استفدت من هذه الخاصية لاحقًا عندما ولجت عالم الرواية، فصرت أعيد قراءة تلك القصص والتقط منها المخبأ في ثنيات النص، وأعمل على تفكيكه وإعادة تركيبه في بوتقة سردية مبتكرة، متحررًا من محدودية النص، أخفق مرّة في هذا المسعى، وأنجح مرّة، بالضبط كما حصل معي في روايتي "بيت السودان" الصادرة عن دار الآداب البيروتية في العام 2017، عندما استندت في كتابتها إلى قصة قصيرة كتبتها قبل أعوام بعنوان "ياقوت"، وفي المحصلة لا أعتقد أن القصة القصيرة قد استنفدت حاجتها عندي، بل الأمر شبه المؤكد هو أن أدواتي تغيرت، ومخيلتي اتّسعت، وأصبحت اكثر جرأة على خوض مخاضة الرواية إن جاز التعبير.

تمارس مجالات إبداعية مختلفة (الصحافة، الرواية، القصة القصيرة، والتشكيل الفني) هل تراها أقنعة متعددة للشخصية ام هي في نفس الوقت أقنعة للتخفي؟

- لا أدري في الحقيقة! كل ما أعرفه هو أنّني نصف من كل شيء. أشعر أن الأقدار كانت عطوفة معي فأغدقت علي بالمواهب، لكنّها مواهب غير مكتملة. ربما لو كانت كريمة -الأقدار - معي ومنحتني موهبة واحدة كاملة لكنت أفضل حالّا. الآن أشعر بأنّي نصف فنان تشكيلي ونصف خطاط ونصف سيناريست ونصف قاص ونصف مصمم ونصف اكاديمي، وهكذا. لطاما سألت نفسي، أين أجد ضالتي وسط هذا المزيج المحيّر؟ فأعجز عن الإجابة. أحيانًا، عندما أتعب من الكتابة، أو تحرن الفكرة معي، أنتقل إلى الرسم، أو التصميم، عندما أفعل ذلك، يصبح الأمر مشوقًا، فهاجس الكتابة المخبوء تحت جلدي، يُستفز، كما لو أنّه يشعر بالغيرة، فأصحوا في صباح اليوم التالي معبأ بالحاجة إلى الكتابة أكثر وأكثر. هنا في الغرب لديهم قول مأثور، معناه "أجعل من هوايتك التي تحب عملًا لك"، لهذا عندما وصلت إلى هولندا أوّل الأمر، حاولت دخول عالم الصحافة الذي أحب، لكن لغتي الهولندية، وكانت في بداياتها، لم تسعفني، فاقترحت علي صديقتي الهولندية اختيار عالم مواز وقريب من عالم الصحافة، وهكذا قررت دراسة التصميم بشقيه، الطباعي والرقمي، فادهشني عالمه وأوغلت فيه، حتى نلت الماجستير في البنية المعمارية للحرف اللاتيني، ثم أصبحت أستاذًا للتصميم في المعهد نفسه الذي درست فيه، وكانت تجربة غنية وعميقة أثّرت بشكل كبير على تجربتي في الكتابة وتطوير ذائقتي الفنية ورؤيتي للأشياء والكتل والمسافات والعلاقات الروحية فيما بينها.

أنت من القلائل الذين استخدموا "المكان" بدلالة رمزية في رواياتك (خان الشابندر) (وبيت السودان).. هل للمكان شخصية فعلية في سردك؟

- نعم. في الواقع المكان هو كل شيء بالنسبة لي في الكتابة، وهو الوعاء الذي سيحتوي الشخصيات والعلاقات والتناقضات والصراعات والأحلام والاحباطات. لا أتخيّل روايتي من دون المكان المحفز على جمع هذه العناصر وتداخلها وصهرها في السرد. أغلب الروايات التي كتبتها كنت عشت بعض من أحداثها، أو شهدت أماكنها في الماضي، ليس بالواقع تمامًا، لكن أشعر بذلك في أعماقي، إلى درجة أنّني لا أستطيع التمييز معها فيما إذا كنت فعلا قد عشتها، أم أن المخيلة هي التي أوحت لي بذلك. خذ مثلًا "بيت السودان"، التي كتبتها استنادًا إلى ذكرى بعيدة، عندما كنت صبيًا، أصطحبني أحد أقاربي، وكان شابًا وسيمًا ومتمردًا ومهووسًا بالنساء، أصطحبني إلى بيت قصي يقع في أطراف مدينة الناصرية، كان أصحابه جميعًا من سمر البشرة، ويمتهنون الرقص والغناء، للترفيه عن الأجراء من ذوي الدخل المحدود في المدينة، وكانت ثمة امرأة سوداء جميلة (أسميتها ياقوت في الرواية) تتحكم في كل شيء. كانت ترقص بطريقة خلابة، وترمي شالها بين الحين والآخر على قريبي الوسيم، فكنت أتنشق رائحة عطرها المنبعث من ذلك الشال. لقد كان ذلك البيت السحري، بيت السودان، هو المحفز الأساس في كتابة الرواية، وما زال قائمًا بشخوصه وموسيقاه وروائحة في مخيلتي.

مارست تجربة كتابة القصة القصيرة جدا ما الذي جذبك في طائر يشبه السمكة؟ ولماذا هذا الشكل الأدبي؟ هل أختياره كان لأختبار امكانياتك إن صحت التسمية؟

- لطالما اعتمدت على التكثيف، كما ذكرت في إجابة سابقة، وبالنظر لصخب المخيلة وتوالي الصور والأحداث والحوارات في تلافيفها، ولعدم توفر الوقت لدي لتدوينها كقصص طويلة أو نوفيلات أو روايات، فقد ارتأيت تدوينها بلغة خاصّة على شكل شظايا، أو ومضات سردية (أسميتها ذات مرّة هاكيو سردي، فاحتج بعض النقاد عليّ، لكنّني كنت أعني التصنيف)، كي لا تنفلت تلك الأفكار من مخيلتي وتمضي في طيات النسيان، ولتكون ذخيرتي عندما يتقدم بي العمر. لطالما سمعت أن المخيلة تفتر أو تنضب مع تقدم العمر، وبما أنّني أخاف ذلك، أقدمت على تلك الفعلة. لا أدري الآن فيما إذا استنفدت مهمتها بشكلها المكثف للغاية، أم ثمة إمكانية لتفكيكها وإعادة تركيبها لاحقًا، عندما يتوفر لدي الوقت، على شكل قصص طويلة أو نوفيلات. أذكر أنّني أقدمت على تجربة إحداها قبل مدّة، فنتج عن ذلك نصًا أظنه يصلح للبناء عليه كرواية قصيرة أو ما شابه. عمومًا لا أستطيع الجزم في الحقيقة، فعمل المخيلة يبقى غامضَاً وعصيًا على الفهم، الأمر يشبه العبارة التي يصف فيها مترجمو الأفلام المعجزات" القدير يعمل بطرق غامضة"! والمخيلة كذلك في الواقع!

في روايتك (سيرة الفراشة) تنتقل بالأحداث من العراق وسوريا نحو هولندا وأفريقيا؟ هل لذلك علاقة بالتاريخ الاستشراقي في ما خص الثقافات والهويات؟

- سيرة الفراشة تجربة لم تكتمل للأسف. كتبتها على أمل إعادة تركيبها ومزج احداثها وتفاصيلها بطريق مختلفة، لكن تحت إلحاح الأصدقاء الذين افتتنوا بها، أذعنت لنشرها. نعم أستطيع القول أنّها الرواية الوحيدة التي تحررت فيها من وطأة أحداث وأماكن العراق، واستندت بها إلى تجربتي في المنفى. في الرواية ثمة قصتان لأمرأتين مختلفتين، تعرفت إليهما عن كثب، الأولى فنانة رسوم متحركة من حلب، دمّر الإرهابيون مشغلها وقتلوا زوجها، وأجهضوها، فهربت إلى هولندا لاجئة من هول ما رأت، والأخرى رسامة إيرانية تعرضت للاعتقال في بلدها بسبب تمردها على الحجاب، فلجأت إلى هولندا أيصًا بحثًا عن الحريَّة. كلا المرأتين كانت تعيش طقوسًا روحية خاصّة وذكريات مجهضة وندوبًا روحية عميقة. حاولت دمج القصتين في بوتقة رواية واحدة معتمدُا على العنصر الأساس، وهو البطل العاشق والمعشوق الذي يربط الأحداث، ليمتد المسار من سوريا إلى تركيا ثم إلى هولندا، ومنها العودة في مسار عكسي انتهاء بسوريا، أو حلب تحديدًا، لا أدري إن كنت نجحت في اجتراح حالة سردية خاصة أم لا، لكنّني اتمنى فعلا لو يتوفر لدي الوقت لإعادة كتابة تلك الرواية من جديد لما تمثله لي من بعد روحي عميق اتّجاه كلتا المرأتين.

وظفّت في (بيت السودان) الجسد والجنس في سياق نفسي واجتماعي – إلى أي مدى ترى أن هذه المواضيع حساسة أو محرّمة في الأدب العربي؟

- نعم هي حساسة للغاية وشبه محرمة في عالمنا العربي للأسف، لكن في المقابل الجميع يبحث عنها في السرّ، تساءل ذات مرّة الروائي البيروفي الكبير ماريو فارغاس لوسا فيما إذا كانت هناك رواية جيدة من دون جنس! شخصيًا لم أواجه أية مشكلة في هذا الجانب مع جميع ناشريي لحسن الحظ، ربما كان الجنس لدي مدغمًا، أو منصهرًا في السياق السردي، لا أدري، لكن الكثير من القرّاء أثنوا على تلك الخاصية تحديًا، أذكر أن الناقدة المصرية الكبيرة د. زينب العسال قالت ذات ندوة في معرض الكتاب، أن "خان الشابندر" مغرقة في الجنس، لكن لا جنس فيها. في الواقع هذه الموضوعة حساسة للغاية، ليس لدى القرّاء أو الناشرين، لكن لدى الكاتب نفسه! هناك من يدلق الجنس كما لو كان ماء ورد يرشه في أعطاف روايته، وهناك من يتعامل معه بسحرية إيحائية يكون مفعولها امضى، وتأثيرها على مخيلة القارئ المشارك أعمق، وفي المحصلة، ما الحياة سوى تلك العلاقة الغامضة بين الرجل والمرأة التي فُطر عليها الجنس البشري كله، فهي محور جميع العلاقات ومنصتها الأساس، منها تتفرع النوازع والضغائن والرغبات، وإليها تنتهي المآرب وتترادف الأفئدة.

الصراع يكاد يكون في كتاباتك السمة الأبرز وأعني التوترات والنزاعات هل جربت ان تكتب غير ذلك؟

- يقول الكاتب الأمريكي راد برادبري "أكتب عما تعرفه"، وأنا لا أعرف غير ذلك الصراع النفسي المرير والمتناقض، المتمثل باللهفة والعوز والكبت والخوف من الطغيان، والحرمان، سواء من الحب والمرأة أو من الحياة السويَّة التي يعيشها البشر في أغلب البلدان، وبالتالي، لو عصرت ليمونا ستحصل على عصير الليمون، ولو عصرت وردًا ستحصل على ماء الورد. لا أريد أن أقول أن المعاناة هي المحرك الفعلي للإبداع، لأنّني أشعر بأنّه قول ساذج بطريقة أو بأخرى، لكن يبقى موضوع الرواية وطريقة كتابتها تستند بالدرجة الأساس إلى الخصوصية المحلية. عشت نصف عمري في هولندا، ومع ذلك لا أستطيع الكتابة عنها بشكل عميق، كما أفعل عندما اكتب عن تجربتي وحياتي في العراق. هنا في الغرب يحترمون الخصوصية، أو المحلية إن شئت، يعدونها عنصرًا مهمًا لتلاقح التجارب وأغناء الثقافات، وبالاستناد إلى تجربتي مع بعض الناشرين في الغرب، أدرك رغبتهم الملحة تلك، حتى يترائى للبعض أنّهم ـ الناشرون الغربيون ـ يبحثون عن غسيلنا القذر وحسب، كما فعل خالد حسيني وعتيق رحيمي وغيرهم من الكتّاب الشرقيين، لكن في الحقيقة هم يبحثون عن حقيقتنا، وطبيعة معاناتنا، هم ليسوا معنيين إذا كانت حقيقتنا، أي حقيقة مجتماعتنا، مبينة على الجور والطغيان والعنف والعار وما إلى ذلك. المهم أن تكون لدى الكاتب منا، نحن الذين نعيش في الغرب، الجرأة لخوض ذلك المستنقع. مرّة كتبت عن رجل خمسيني يتعرف إلى فتاة من أصل مغربي أسمها ياسمين، تعيش قي فرنسا، عن طريق برنامج مواعدة، فيذهب إلى هناك ويلتقي بها ويمضي أيامًا بصحبتها، فيدهشه عالمها الداخلي المتناقض والغريب، ويعود بعد تلك التجربة وقد تغير، أصبح رجلًا أخر، يبتسم طول الوقت وهو يتخيل الدهشة التي سيصاب بها الرجل التالي وهو يدخل عالم ياسمين، تلك النوفيلا كانت بعنوان "مباهج الحياة من ماكس فاكتور"، أعجب فيها ناشري الهولندي، لكنّني لم أقتنع بها، شعرت بأنّ ياسمين هذه تفتقر إلى حرارة "هند" اللاسعة في خان الشّابندر، أو حرقة "ياقوت" في بيت السودان، فاحجمت عن نشرها.

كيف أثّر العيش في هولندا – لغةً وثقافةً – على مخيلتك وقدرتك على الكتابة بالعربية؟ وهل تفتقد أرض المهجر إلى "التناقض والدراما" التي تراها وقوداً لروايتك؟

- في المهجر ليس ثمة دراما في الواقع، أقصى ما يمكن أن يحدث هنا هو أن تدهس شاحنة صغيرة بطة، فتأتي طائرة الهيكوبتر لنقل الضحية إلى المستشفى البيطري، لكن من جهة اخرى، وفر لي المهجر بحبوحة العيش والإسترخاء النفسي اللازم للكتابة وحسب، كما وفرت لي اللغة الهولندية قراءة الأعمال الأدبية العظيمة بلغة أخرى غير العربية، وأدركت أن ما يصلنا من سحر تلك الأعمال عند قراءتها بالعربية، لا يتجاوز الخمسين بالمائة منه، ليس بسبب سوء الترجمة، إنما بسبب محدودية المخيّلة لدى أغلب المترجمين، لاسيّما الجدد منهم، ولا أقصد الأوائل بطبيعة الحال، من امثال سامي الدروبي وصالح علماني ورعيلهم.

قلت مرة أن نجيب محفوظ "فتح لنا باباً العالمية لكننا لم نستغله".. ما الذي تعنيه بالضبط؟ وما معوقات وصول السرد العربي الى العالمية؟

- السبب من وجهة نظري، كما ذكرت في إجابة سابقة، هو عدم فهم الكاتب العربي لنظرة الناشر الغربي للمحلية وتقديره لها وبحثه عنها في أعمال الكتّاب الشرقيين، ومن بينهم العرب. يحاول الكثير من الكتّاب العرب تقليد الكتّاب الغربيين، على حساب محليتهم وخصوصيتهم، فتبدوا أعمالهم كما لو كانت نسخًا باهتة للأعمال الغربية المُقلدة، أضف إلى ذلك قضية التركيز المكشوف على الجنس، بسبب الكبت الشخصي، وعدم القدرة على صهر تلك الخاصّية الحساسة في السياق السردي العام، بالنسبة للغرب قضية الجنس ـ المكشوف ـ مفروغًا منها، ولم تعد إشكالية، بل هي ممارسة إنسانية عادية، لا تضيف، في أغلب الأحيان، بعدًا دراميًا مهمًا للعمل الروائي.