السيرة والنشأة الأولى

ولد الدكتور جواد محمد علي العـُـقَيلي في الكاظمية ببغداد سنة 1907، بعد إكمال دراسته في المتوسطة انتقل إلى المدرسة الثَّانوية، وآنذاك لم توجد ببغداد سوى مدرسة ثانوية واحدة، وهي «الثَّانوية المركزية»، وهناك تعرف إلى محمد بهجة الأثري (ت 1996) مدرس النَّحو والصّرف فيها، واستمر ملازماً له طوال حياته، ويذكر فضله في مقدمات كتبه. ودرس في الأعظمية في كلية الإمام الأعظم أبي حنيفة ثم أكمل دراسته في دار المعلمين العالية (كلية التربية لاحقاً)، وبعد تخرجه منها سنة 1931، عُيّن مدرساً في إحدى المدارس الثانوية، وسرعان ما رُشّح ليكون ضمن بعثة علمية إلى ألمانيا، حيث حصل هناك على شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة هامبورغ سنة 1939، وذلك عن رسالته الموسومة «المهدي وسفراؤه الأربعة» بالألمانية. عاد إلى العراق وصادفت عودته قيام ثورة مايس 1941 ونشوب الحرب العراقية–البريطانية، فانضم إلى الثورة. وبعد فشل الثورة اعتُقل في معتقل الفاو، قبل أن يُطلق سراحه ويعود إلى الوظيفة في وزارة المعارف، حيث اختير ليكون أمين سرّ لجنة التأليف والترجمة والنشر، والتي قُدّر لها أن تكون نواة للمجمع العلمي العراقي سنة 1947. وفي 1956 أصبح عضواً عاملاً في المجمع واختير عضواً مراسلاً ومؤازراً في مجامع أخرى عربية وعالمية. عمل جواد علي في قسم التاريخ بكلية التربية في جامعة بغداد منذ الخمسينات من القرن العشرين، وتدرج في المناصب العلمية في كلية التربية مدرّساً فأستاذاً مساعداً فأستاذاً، حتى تقاعده عام 1972. وفي عام 1957 عمل أستاذاً زائراً في جامعة هارفارد الأميركية. ثم تقاعد فمنحته جامعة بغداد لقب أستاذ متمرس، وهو أعلى لقب يُمنح لمفكّر عراقي.

أوسمة وتكريمات

حصل على تكريمات وأوسمة منها وسام المعارف اللبناني ووسام المؤرّخ العربي، وحضر ندوات ومؤتمرات عديدة كمؤتمرات المستشرقين التي كانت تعقد في ألمانيا، كما كان عضواً في الجمعية الآثارية الألمانية ومثّل العراق في عدة مؤتمرات عربية ودولية. أتقن اللغات العربية والإنكليزية والألمانية.

منهج جواد علي

كان الدكتور جواد علي مؤرّخاً رانكوياً، نسبة إلى المؤرخ الألماني ليوبولد فون رانكه الذي يقول إن وظيفة المؤرخ إعادة تشكيل الحدث التاريخي كما وقع بالضبط. وبشأن منهجه هذا أجرى معه الأستاذ حميد المطبعي حواراً في مجلة «آفاق عربية» قال فيه إن ثمة مشاكل تعترض المؤرخ، منها مشكلة الرجوع إلى المصادر الحقيقية، ومشكلة المؤلفات القديمة باللغات المختلفة، ومشكلة تشتّت المصادر وتبعثرها. ويعيب الدكتور علي على المؤرخين أخذهم بالعموميات بدلاً من اعتماد المنهج العلمي، ويضيف أن على المؤرخ أن يدرس التاريخ وفقاً للظروف والحوادث التي وقعت، وليس كما هو الحاضر. ويحذر المؤرخين من تدخّل العواطف وتحكّم المذهبية واصطباغ التاريخ بصبغة عقائدية، حيث يقول «يقتضي على المؤرخ ليكون تاريخه علمياً منزهاً تجنيب نفسه المذهبية المتزمتة، وعليه نقد الروايات نقداً علمياً محايداً... ثم يقوم بربط الأخبار بعضها ببعض، وشد أجزائها شداً محكماً بأسلوب يتناول كل الوجوه، واعتبار التاريخ تاريخ بشر، وهو حكم وسياسة، والسياسة سياسة في كل وقت ومكان ولن يختلف فيها إنسان عن إنسان». ويرى أن العرب يمتلكون تاريخاً ثرياً، وهم في غنى عن الإضافة إلى تاريخهم وتحميله ما ليس منه. ويدين استخدام الدولة للتاريخ أداةً بيدها، ويقول إن هذا مرض مزمن في البشرية، مما حمل الناس على الشك في صحة التاريخ واعتباره مجرد كذب وتلفيق، ويضيف «لا زال التلفيق والتنميق جاريان في التاريخ، ولا سيما في السياسات المذهبية وفي الأمور الشخصية وفي الحروب وفي الجدل بأنواعه، غير أن بوسع المؤرخ في الوقت الحاضر الكشف عن الواقع بفضل تعدد المصادر والمقارنة بينها واستخلاص الحقائق».

آراؤه حول كتابة وتفسير التاريخ

وفيما يتعلق بالدعوات لإعادة كتابة التاريخ، يقول إن تلك الدعوات لم تنبع من فلسفة أصيلة مدروسة وإنما من ميول ومحاكاة ومحاباة، وهي نابعة من توجيه البيئة والعصر وإخضاع التاريخ لمنطق الرأي السائد في عصر المؤرخ. وبشأن عوامل تفسير التاريخ التي يجب على المؤرخ أن يتسلح بها، يقول الدكتور جواد علي:

التاريخ يستمد وحيه من واقع الظروف التي صُنع فيها، وذلك بعد تحليل وعمل فكر وإحاطة بالروايات وبالوثائق الواردة عن الحادث.

تدوين التاريخ وفقاً للاجتهاد الذي يتوصل إليه وجدان المؤرخ عنه.

عدم الرضوخ لمدرسة معينة من المدارس تفسر التاريخ وفقاً لديانتها وعقيدتها في تفسير التاريخ، لأن التاريخ لرأي معين معناه أننا نزيّف ونحوّر التاريخ ونصوغه وفقاً لعقيدتنا الضيقة، فهنا إخضاع لحكم جامد يتنافى مع ضرورات المنهج العلمي في تفسير التاريخ.

على المؤرخ أن يشخص كل جوانب التاريخ، فلا يقتصر على التمجيد والمديح، وفي الوقت نفسه لا يحاول تسقّط العثرات ومواطن الضعف.

أن يكون المؤرخ وصافاً عالماً عادلاً، أي أن ينظر إلى منشأ الروايات واتجاه رواتها والزمن الذي عاش فيه صاحب الرواية وناقلها.

وإزاء هذه المواصفات علينا أن نحذر من النظرة القسرية إلى تاريخنا، ويجب التبصر فيما يكتب في كل بيئة معارضة، وعلى المؤرخ عدم الاقتصار على الجوانب السياسية بل شمول كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية بالاهتمام.

يقدم جواد علي وصيته الأخيرة للمؤرخ المعاصر، وهي أن عليه أن يتحدث عن كل جوانب الحياة، عن كل الطبقات، عن الخاصة وعن السواد.

الحذر إزاء التاريخ

عندما سئل عن «ما هو حذرك إزاء التاريخ؟» أجاب: ما نراه في الموارد الإسلامية عن الجاهليين يجب أن يفحص ويدقق بعناية لاحتمال وجود التحامل فيه على العرب، من قبل أناس ظنوا أنّ في التشهير بهم قربة وحسبة إلى الله، وأنّ محاسن دين الله لا ترقى إلّا بتجريد عباد الأصنام من كل حسن وجيد، ومن كل علم وفهم والإسلام كما نعلم ثورة على الشرك، فوجهة نظر رواة التاريخ الجاهلي نابعة من هذا الاتجاه، وما نراه عن الخلافة والخلفاء الراشدين «رضي الله عنهم»، يجب دراسته بكل عناية، فما من خليفة منهم إلّا وله مبغضون ومعادون، فالخلفاء أمراء المؤمنين ساسة وحكام أمة ولكل حاكم محب ومبغض، ومن طبيعة الحكم أن يخلق للحاكم معارضة بين الناس، وقد تكون بغير سبب مباشر وتماس بالحاكم وإنما مجرد تسلمه الحكم. وعندما سئل، عن أسباب ازدراء بعض المؤرخين للتاريخ.- نحن نعلم، إنّ التاريخ هو من أهم المعارف الحساسة التي تحاول الدول استخدامها آلة بيدها، بتجنيد إعمالها، وبكتابة التاريخ حسب هواها، وهو مرض قديم مزمن في البشرية، حمل كثيراً من الناس على الشك في صحة التاريخ واعتباره مجرد كذب وتلفيق.. وبين الذين شكوا به عدد من المؤرخين، وقد قيل إنّ أحد المؤرخين الإنكليز ألقى بمؤلفاته في النار حين رأى حريقاً وهو في بيته فلما نزل ليراه وليبحث عن سبب حدوثه وسأل الناس، وجدهم يختلفون في وصفه وفي تفسيره فحنق على التاريخ وقال: إن تاريخاً يكتب على مثل هذه الروايات لا يكون تاريخاً. وقد ألّف السنحاوي كتاباً في الرد على من ذم التاريخ، دعاه: (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ.. وذم التاريخ هو سبب هذا الذي نسب إلى التاريخ..) وعندما سئل عن مذهبه الفقهي، قال إنّه ينأى بنفسه عن هذه التسميات ولا يراها تليق بهذا العصر، فالمدارس الفقهية التاريخية كلها محترمة ومقدرة وتنتمي لهذا الدين، ولكني أنتمي للعروبة والإسلام والحضارة الإسلامية بلا مذاهب. ويقول عن التفسير العلمي والتاريخي للقرآن: إنّ التفسير العصري للقرآن وللإسلام يقر، بأنّ كل جيل يجب أن يفسر الإسلام بعقلية جيله بينما يجب على المؤرخ أن يفسره وفقاً للظروف والحوادث التي وقعت في أيام النبي وأدّت إلى صدور أحكامه لمعالجتها وفقا لتلك الظروف.

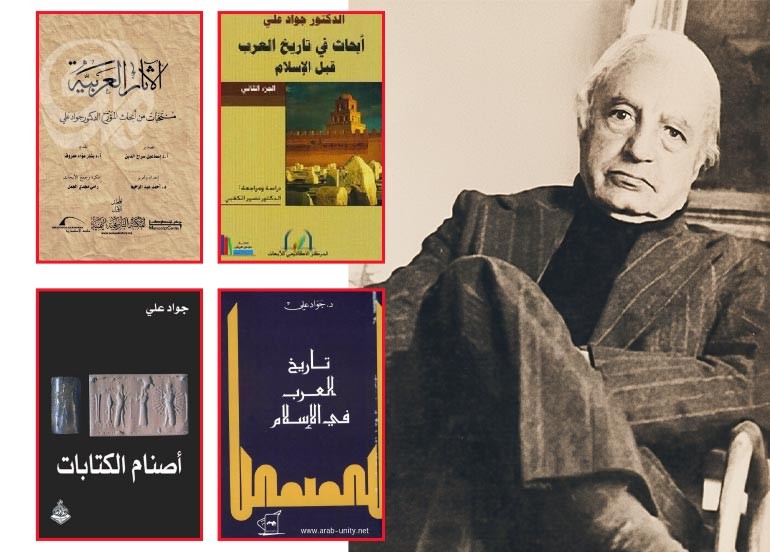

مؤلفاته

المؤرخ عظيم وأستاذ متواضع

كتب الأكاديمي ماهر موسى العبيدي: كنت أشاهده غالباً بأناقته المعهودة يسير في الأمسيات الجميلة في شارع أبي نواس, حتى أبلغني صديقي خريج كلية التربية بأن هذا الشخص هو أستاذ التاريخ العربي في جامعة بغداد – كلية التربية – قسم التاريخ, وهو مؤرخ كبير في تاريخ العرب قبل الإسلام خصوصاً, وبعد أن أصبحت قريباً إليه بعد عدة سنوات كنت أستمتع بالحديث معه في قضايا البلد عموماً والمسائل التاريخية خصوصاً , وكان أكثر ما يعجبني فيه هي آراؤه في الأحداث التاريخية حيث كانت آراؤه علمية موضوعية وليست سردية سطحية كما اتصف به بعض مؤرخي كتب التاريخ (مع الأسف). كان رحمه الله دمث الأخلاق , متواضعاً إلى أبعد الحدود شغوفاً بالكتابة والبحث في تاريخ العرب قبل الإسلام وكانت من أهم مؤلفاته في هذا الجانب موسوعته الشهيرة الموسومة بـ (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) وقد استمر في بحثه وتأليفه – بعد ذلك – في الكتابة عن تاريخ العرب في العصر الإسلامي وكانت ولادة جلّ مؤلفاته وما خطّه قلمه وما جال به فكره في البحث والتقصي, كانت في شقة متواضعة في عمارة (جميل حافظ) تقع في شارع الرشيد, عاش وفضّل البقاء وحيداً فيها . وقد أعجبني المرحوم الدكتور جواد علي في آرائه التاريخية الموضوعية وآرائه الأخرى ومنها التي لن أنساها رأيه في أسباب هجرة الكفاءات العلمية من بلدنا الذي أجراه في تحقيق صحفي وفيه أشار إلى محاور رئيسة في أن أسباب هجرة الكفاءات العراقية, هي أسباب علمية واعتبارية وليست أسباب مادية بحتة, كون أصحاب الكفاءات قصدوا جامعاتٍ أجنبيةً ذات أساس علمي رصين سبيلاً للبقاء في أجواء علمية وأكاديمية عالية المستوى إلى جانب توفر الإمكانيات اللازمة لإجراء البحوث والدراسة من أجهزة حديثة وكتب ومجلات علمية, وهناك عامل ثانٍ ومهم, هو أن الباحث العلمي العائد من الخارج قد يعود ويجد الجامعات تفتقر إلى أبسط المتطلبات الدراسية والإمكانيات العلمية التي يحتاج إليها الأكاديمي العراقي, وقد يجد المسؤول عنه لا يفقه شيئاً في علمه أو إدارة منصبه وتعامله مع رعيته فيشد الرحال من حيث أتى, حيث يجد الآفاق الرحبة في تلك البلدان. وقد مرض الدكتور جواد علي المؤرخ العظيم وطال مرضه ولم تلتفت إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولا وزارة الثقافة والإعلام ولا المجمع العلمي الذي كان عضواً فيه, وحصل على هذه الالتفاتة ولكنها كانت متأخرة بعد أن نخر المرض جسده, وبعد أن طلب الرئيس اليمني السيد علي عبد الله صالح من سفيره في العراق استحصال موافقة الحكومة العراقية لنقله إلى أرقى المستشفيات الأمريكية على نفقة الحكومة اليمنية وفاءً من الشعب اليمني لأصالة ما كتبه عن تاريخ اليمن فسارعت الحكومة العراقية آنذاك بنقله إلى مستشفى ابن البيطار ولم ينفع العلاج فيه شيئاً.

ذكرياتي معه

كتب المؤرخ د. صباح الراوي: كان أول لقائي به عندما كنت طالباً في كلية التربية ببغداد، وفي أحد الأيام جلب انتباهي رجلان معممان يدخلان إلى باحة الكلية، مما دفعني إلى تتبعهما لمعرفة سبب وجودهما. الأول كان العالم محمد بهجت الأثري حيث تبين أنه يراجع تلميذه الدكتور جواد علي، والثاني هو أحمد الوائلي الذي كان في مرحلة الاستشارة مع الدكتورة الشاعرة عاتكة الخرجي قبل حصوله على الدكتوراه. وكثيراً ما لاحظت عبارات الإطراء بين التلميذ وأستاذه في مقدمة كتاب العالم الأستاذ جواد الموسوم (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام). وعلى ما يبدو أن التلميذ جواد قد تلقى دروساً في العلوم الدينية والتاريخ على يد أستاذه الأثري في مرحلة الدراسة في الإعدادية المركزية ببغداد. جلب انتباهي إليه، قبل الغور في امكانياته العلمية، أناقته هو والأستاذ فؤاد جميل. أما بقية الأساتذة فكانوا لا يهتمون كثيراً بالمظهر، وفي ذات يوم دعاني زميلي المرحوم وليد نجم صالح التكريتي وشجعني على حضور محاضرة له، وأذكر أن قاعة المحاضرة كانت مزدحمة لأن قسم التاريخ كان القسم الوحيد الذي يقبل الطلاب المتلكئين في المرحلة الأولى من الأقسام الأخرى للالتحاق بصفوفه. كانت لغة العربية للأستاذ متميزة وكان يلقي المحاضرة شفاهةً على العكس من الدكتور حسين أمين مدرسنا بمادة التاريخ الذي لم يفارق عادته بالنظر إلى الأوراق المكتوبة أمامه، وأذكر أن موضوع المحاضرة قد سلط الضوء على أقوام العرب، فيقول: (وأما أقوام العرب فقد قسمها المؤرخون إلى ثلاثة أقسام حسب السلالات التي ينحدرون منها. فكان القسم الأول عن العرب البائدة وهم العرب القدامى الذين انقرضوا تماماً ولم يكن متيسراً الحصول على تفاصيل كافية عن تاريخهم، مثل قوم عاد وثمود وجديس وعملاق وجوهر وحضرموت وغيرهم، أما القسم الثاني فهم العرب العاربة وهم العرب المنحدرة من صلب يشجب بن يعرب بن قحطان وتسمى بالعرب القحطانية، تليها ثالثاً العرب المستعربة وهم العرب المنحدرون من صلب إسماعيل عليه السلام وتسمى بالعرب العدنانية. وهناك رأي في العرب العاربة وهم شعب قحطان ومهدُها بلاد اليمن، وقد تشعبت قبائلها وبطونها من ولد سبأ ويقال لهم السبئيون). انتهت المحاضرة وبدأ الطلبة بالخروج من القاعة وإذا به قد أشار إليّ للتقدم نحوه وسألني من أي قسم أنت وما هو اسمي ولماذا لم أطلب الإذن بالحضور أصولياً؟. ارتبكتُ بالأجوبة ولاحظ ذلك ليبادرني بالقول: إنك لا بد أن تكون مهتماً بالتاريخ لذلك فنحن نرحب بك على الدوام وبعدها سجل اسمي في دفتر مذكراته. أذكر هذه الحادثة للدلالة على فراسته وانتباهه ومن هنا بدأت علاقتي به. كنت أسكن في دارنا بمنطقة المربعة ببغداد وكان هو يصول ويجول في شارع الرشيد لينتهي به المطاف في عمارة مقابلة لسينما الزوراء، وقد خطر ببالي، بداية، أنه كان أعزب إذ كثيراً ما يشغل العلماء والمؤرخون مثله العزوف عن الزواج إلى أن رأيته مع شابة لطيفة المنظر أطول منه، وبعد أن توطدت العلاقة بيننا سألته عنها فقال هي ابنتي التي تعيش مع والدتها وأخيها واختها في لندن، وهنا قطعت داء الفضول ولم أسأله عن سبب تباعده عنهم. وفي العام 1967 أصبحت علاقتي به عميقة إلى درجة أننا قد تناولنا وجبة غداء في مطعم عمو إلياس المجاور لكازينو البرازيلية التي يؤمها يوميًا. وهكذا بدأ يتحدث معي ببساطة بالقول إن صديقه الحميم هو المؤرخ ناجي معروف ومن الأساتذة الكبار الذين يعيرهم الاهتمام خصوصًا علماء الآثار فؤاد سفر وطه باقر وناجي الأصيل الدبلوماسي المعروف، فيما بعد، والدكتور العالم عبد العزيز الدوري ومصطفى جواد والأب أنستاس الكرملي. بعد ثورة تموز العام 1968 تنسّبتُ إلى وزارة الخارجية وهنا أخذ يحدثني عن العمل الدبلوماسي وملاحظاته القيمة، وعندما علم بنقلي دبلوماسياً إلى سفارتنا في الهند توسع بالكلام عن الإسلام في الهند بادئًا من الفاتح محمد بن القاسم الثقفي إلى السلطان محمود الغزنوي اللذين كان لهما الفضل في انتشار الدين الإسلامي في شبه القارة الهندية والذين يفوق عديدهم اليوم الـ 400 مليون نسمة. وأذكر أنه قد ذكر تاريخ بدء حملات الغزنوي بين العامين 998 – 1130 ميلادي، ومن جملة ما قاله أن الغزنوي كان نصيراً للأدب والعلماء وفي عهده عاش ابن سينا والبيروني والفردوسي والكسائي. كما ذكر ملاحظة مهمة بقوله إن الأفغان لم يكونوا مسلمين في تلك الحقبة وكانوا يعيشون في المنطقة الجبلية بين غزنه ونهر السند، وكانوا يتعرضون للقوافل التجارية بين خراسان والهند إلى أن تعرض لهم عام 1119 ميلادي ليتركوا عبادة الأصنام ويصبحوا مسلمين وليستقروا في مدينة كابل. حسناً فعل الصحفي سلام الشماع بالتنويه بهذه الشخصية الفذة فهو لم يكد يذكر منذ أن رحل عن دنيانا على عظيم إنجازاته العلمية وجلالة مكانته، والحمد لله أن مقال الشماع قوبل بأصداء طيبة لسعة انتشاره.

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام

يُعدّ كتاب المُفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام أشهر كتب جواد علي على الإطلاق. تعرض علي في هذا الكتاب لتاريخ العرب قبل الإسلام. فدرّس أحوالهم الاجتماعية، والدينية، والقبلية بشكل مستفيض. وبيّن تهافت الرأي المنتشر الذي يختزل التاريخ العربي القديم في مصطلح الجاهلية. أوضح علي أن العرب عرفوا أشكالًا متباينة من الحضارة قبل الإسلام، وأنهم أسسوا مراكز لنشر تلك الحضارة في كل من اليمن، والعراق، والشام. تحدث المفكر العراقي رشيد الخيون عن الأهمية الكبيرة لهذا الكتاب، فقال: “عمل المؤلف فيه لفترة أربعين عامًا، وقد أشار في المقدمة أنه لم يتلقّ أي دعم ولا مساعدة من أي جهة من الجهات، عمله بنفسه من جمع المصادر إلى فحصها فالكتابة فالتصحيح والبحث عن الناشر. وبعد نشره لم تستغن عنه مكتبة من المكتبات العامة والخاصة، وظل الكتاب حيًّا بما احتوى من تاريخ زاخر بالثقافة والاجتماع والاقتصاد، واحتوى تاريخ اليمن والشام والعراق والجزيرة العربية”. في السياق نفسه امتدح الباحث السعودي حمد الجاسر الكتاب في العدد 948 من مجلة الرسالة، فقال: “هذه باكورة من بواكير ثمار المجمع العلمي العراقي، وخير بواكير الثِّمار ما سد فاقةً، وجاد في إبان الحاجة إليه. ولقد كانت المكتبة العربية مفتقرة إلى كتاب شامل مفصل لتاريخ الأمة العربية، في الأحقاب التي تقدمت عهد الرسالة، يجلو غامض تاريخها السياسي، والاقتصادي والاجتماعي، لأن مؤرخي هذه الأمة قد عنوا بتاريخها من ذلك العهد، وما حوله وما بعده، وتركوا الهوة السَّحيقة التي سبقته مجهولة المعالم، خافية الصَّوى، وعرة المسالك، إذا رام سالك التوغل في بيدائها وجدها كمفازة أبي الطَّيب”.