علاء المفرجي

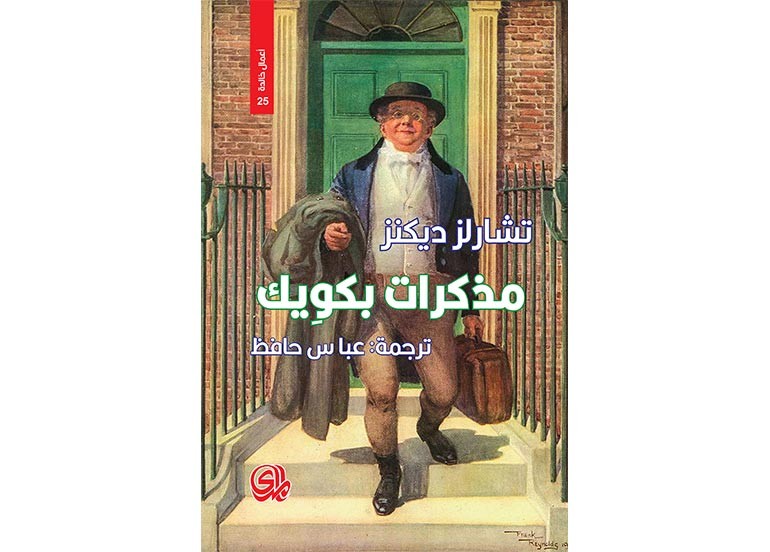

لم يبدأ تشارلز ديكنز روايته «مذكرات بكويك» بوصفها عملًا روائيًا عظيمًا، بل كمغامرة ساخرة تُنشر على حلقات، مزيج من الرحلات والطرائف والرسوم الكاريكاتورية. ومع ذلك، فإن هذه الرواية المبكرة (1836) ستتحول، دون تخطيط مسبق، إلى أحد الأعمدة التي بُني عليها فن الرواية الإنجليزية الحديثة.

بكويك، ذلك الرجل السمين الطيب، ليس بطلًا تقليديًا، ولا صاحب مشروع بطولي أو مأساوي. إنه مراقب للعالم، شاهد عليه أكثر من كونه فاعلًا فيه. ومع أعضاء ناديه الغريب، ينطلق في أرجاء إنجلترا، لا بحثًا عن مغامرة، بل عن الناس: لغتهم، سخافاتهم، تناقضاتهم، وكرمهم المفاجئ.

ما يميز «مذكرات بكويك» ليس حبكتها، فهي تكاد تكون مفككة، بل نظرتها. ديكنز يكتب بعين صحفي، وروح ممثل مسرحي، وحنان إنساني مبكر. في كل فصل نلتقي شخصية جديدة، مرسومة بدقة كاريكاتورية لكنها مشبعة بالحياة. الضحك هنا ليس غاية، بل وسيلة لكشف المجتمع الفيكتوري: طبقاته، نظامه القضائي العبثي، بيروقراطيته القاسية، وفجوة الأخلاق بين القانون والعدالة.

ومن خلف الضحك، يطل ديكنز الشاب على أسئلة ستلازمه طوال مسيرته: كيف يُسحق الإنسان البسيط داخل الآلة الاجتماعية؟

كيف يتحول القانون إلى فخ؟ وكيف يمكن للطيبة أن تصمد في عالم ساخر؟

سجن فليت، الذي يمر به بكويك لاحقًا، يمثل اللحظة التي تنقلب فيها الرواية من نزهة هزلية إلى تأمل أخلاقي حاد. هناك، يدرك بكويك – ويدرك القارئ معه – أن الضحك لا يمنع الألم، بل يجاوره. وهذه الثنائية هي ما سيصبح لاحقًا توقيع ديكنز الخاص.

أسلوبيًا، تكشف الرواية عن ديكنز في طور التشكّل: الإطالة أحيانًا، الإفراط في الوصف، الميل إلى الاستعراض اللغوي. لكنها في الوقت نفسه تعرض طاقة سردية هائلة، وقدرة نادرة على خلق شخصيات لا تُنسى، حتى وإن ظهرت لصفحات قليلة.

ولو قُدِّر لتشارلز ديكنز أن يحمل كاميرا بدل القلم، لكانت «مذكرات بكويك» فيلمه الأول: عملًا طريقياً (افلام الطريق) قبل أن تُعرف التسمية، سلسلة لقطات متتابعة، وشخصيات تظهر وتختفي كأنها مشاهد عابرة في مونتاج اجتماعي واسع.

الرواية لا تُبنى على حبكة مركزية، بل على الحركة. بكويك وأعضاء ناديه يتحركون باستمرار: عربات، نُزل، شوارع، قاعات محاكم، وسجون. هذه الحركة تمنح النص إيقاعًا بصريًا واضحًا، أقرب إلى لقطات طويلة تتخللها مشاهد كوميدية قصيرة، أشبه بإسكيتشات سينما صامتة.

بكويك نفسه يمكن قراءته بوصفه كاميرا بشرية: لا يفرض رأيًا، لا يُصدر أحكامًا قاسية، بل يراقب. عين واسعة، فضولية، متسامحة. هو عدسة ثابتة نسبيًا، بينما العالم من حوله في حركة دائمة. لهذا تبدو الشخصيات الثانوية أكثر حيوية من البطل، كما في أفلام كثيرة يكون فيها البطل مجرد وسيط بصري لعبور الآخرين.

ديكنز يستخدم تقنية قريبة من الكلوز-أب الكاريكاتوري: ملامح مبالغ فيها، أصوات مميزة، إيماءات واضحة. كل شخصية تدخل الإطار ومعها توقيعها الجسدي والنفسي، ما يجعلها قابلة للتذكّر فورًا، كما لو كانت ممثلًا صامتًا يعتمد على الجسد أكثر من الحوار.

أما السخرية، فهي مونتاج ذكي بين الضحك والمرارة. ننتقل من مشهد فكاهي في نُزل ريفي إلى مشهد خانق داخل محكمة أو سجن. القطع هنا ليس بريئًا؛ إنه يكشف التناقض بين الوجه الاجتماعي المرح، والآلة المؤسسية القاسية. في مشاهد سجن فليت، تتبدل الإضاءة: من ضوء النهار المفتوح إلى ظلال كثيفة، ويصبح الإطار أكثر ضيقًا، وكأن الرواية تغير عدستها فجأة.

«مذكرات بكويك» تُقرأ بصريًا كعمل سابق لعصره، أقرب إلى سينما فيديريكو فيلليني المبكرة أو أفلام الطريق التي تحتفي الهامشي والعابر، حيث المعنى لا يُختزل في حدث، بل يتكوّن من تراكم المشاهد.

إنها رواية ترى المجتمع كما تُصوّره الكاميرا الوثائقية: تضحك، تقترب، تلتقط التفاصيل، ثم تترك الحكم للمشاهد. ولهذا، وبعد قرنين تقريبًا، ما تزال «مذكرات بكويك» قابلة للتخيّل كفيلم لم يُصوَّر بعد، لكنه ما زال يتحرك في مخيلة القارئ.

«مذكرات بكويك» ليست أفضل روايات ديكنز، لكنها ربما أكثرها صدقًا وبراءة. رواية تضحك بلا تعالٍ، وتنتقد بلا قسوة، وتنظر إلى الإنسان بوصفه كائنًا هشًا ومضحكًا وجديرًا بالحب.

"مذكرات بكويك"… أقرب إلى سينما فيديريكو فيلليني المبكرة

نشر في: 29 ديسمبر, 2025: 12:08 ص