شاكر لعيبييلاحق بعضنا المفارقات الثقافية ويحاول أن يكشفها للملأ، لأنها تُجلي حقيقة الأمر المقصود أكثر من الأفكار النظرية المجرّدة. هنا مفارَقة جديدة بشأن الجدل، الدائر أو المضمر، عن أهمية أو عدم أهمية المصادر المعرفية والفكرية التي يمكن أن ينهل منها الشعراء ويغتذي بها شعرهم. يزعم المضمر، لكن المقال صراحاً أيضاً في مناسبات عدة، أن التعمق بضروب المعرفة يجرح الحسّاسية الشعرية ويشحن الشعر بتجريد ثقيل الظل، ويبعده عن طلاقته وانسيابيته وشفافيته.

يصير والحالة هذه أقرب إلى التفكير العقلي الذي لا يترك إلا القليل من الفضاء لحرية الخيال. من هذا المنطلق بدأنا نقرأ مديحاً "للشاعر الأمي" الضارب بأحلام يقظته والذي يستنبط من مكان خفي في كينونته الشخصية كل طاقاته الأدبية. الشعر إذنْ رديف للطفولة، للغريزة المبرأة من عيوب العقل وللهيمنان في العالم دون التوقف طويلاً أمام السببيات والعلل المنطقية الصارمة. في هذا الموقف شيء من التناقض إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار فكرة بودلير الذاهبة ظاهرياً بذاك الاتجاه. إذ عندما قدّم الشاعر الفرنسي تعريفاً ممكنا للشعر على أنه "الطفولة المستعادة عمداً" أو قصداً أو شيئاً من هذا القبيل، فإنه كان يضع للتقصُّد الواعي، الصاحي مكاناً بارزاً، وهو ما يُنسى أحياناً. من جهة أخرى لا تبرهن وضعية بودلير مثقفاً من الطراز الرفيع، وناقداً فنياً، ومنظراً وجمالياً بالمعنى الفلسفي على أي عفوية. وضعيته بصفته مثقفاً تناهض الأمية حتى بالمعنى العميق المُمتدَح اليوم في بعض الكتابات العربية. على المستوى التشكيليّ علينا أن نصاب بالدهشة، ونحن نجد أن خيرة العارفين في ثقافتنا يطالبون الفنانين بأن يمتلكوا، منذ البدء، مجموعة من المفاتيح المفهومية التي يشتغلون عليها، طالما أن الفن، ولنقل فن الرسم، لم يعد محض محاكاة بارعة للواقع أو تلوينا فاخراً مُغْوياً (هكذا الشعر بالمناسبة وإنْ بأدواته). نريد من الرسّامين أن يحتضنوا وعياً جمالياً عميقاً لا يتهيأ إلا بالتعمُّق في الدرس الفكريّ والجماليّ الضارب مرة بالفلسفة ومرة بتاريخ الفن، من بين معارف معقدة أخرى. جميع معاهد الفنون في العالم والعالم العربي تطالب طلابها بهذه المفاتيح السحرية التي من دونها نسقط، على ما يبدو، بالسذاجة التشكيلية. النقد في العراق، يقدِّم للفنان الراحل شاكر حسن السعيد مديحاً عالي الصوت مُجْمعاً عليه، وبالضبط لحالته التشكيلية المشبعة بالمعارف التاريخية والصوفية والثقافية. هذه مفارقة حقيقية. كيف نطالب أن يكون الشاعر أميّاً بينما نثمّن الفنان المثقل بالمفاهيم والمعارف المعقدة؟.الإجابة ليست معقدة، وبعضها راسخ في تاريخ الشعر العربيّ بوصفه وحياً وإلهاماً غامض المصادر. بعضها الآخر يتعلق بالوعي السائد الذي صار شعبياً وأمياً بالمعنى الأدنى، حتى ولو تقاسمه مثقفون وكتاب وصحفيون، وهذا يريد من الشعر متعة سهلة، عاطفية، وجملة تهز السامع وتلعب على المفارقات الخارجية، تُطْرِب، ومن دون وظيفة أخرى غير الملامسة السريعة للمشاعر، وظيفة من طبيعة تُبْعد عن حقل اشتغالها، بأكبر قدر ممكن، كل ما يمتّ إلى التأمل العميق بصلة. هذه المطالبة وتلك الوظيفة للشعر لا يوجد ما يماثلها تشكيلياً عندما نستدعي مثال شاكر حسن السعيد.بطبيعة الحال، ليس المقام هنا مقام المديح للعقل البارد في الشعر، لفقدان الروح الجامح، لغياب الطراوة، لخشونة المخيلة وفحولتها، ولا تثمينا "لناطح صخرة لا هو أوهنها ولا أوهى قرنه الوعل". هناك شيء في المسألة أكثر تعقيداً من التبسيط الذي تُطرح فيه عادة. يبدو أن الشاعر الحقيقي مثل الماشي على الحبل في السيرك: يُمْسك وعياً فكرياً في غاية الدقة في طرف من عصاه، وفي طرف آخر جُمُوْحا لا متناهياً. ألا يبرهن أبو الطيب المتنبي على لاعب كبير في سيرك العالم، حتى أنه اتهم بأنه يحوز الطرف الأول من العصا، واتهم في الوقت عينه بأنه يمسك بالطرف الآخر منها: تخييل مفرط مقابل حضور المصطلح الفلسفي الإغريقي في شعره. كل هذا قد يؤيّد ما كان يقوله الشاعر نيرفال: "لنمتدح في الحيوان وعياً فعالاً".

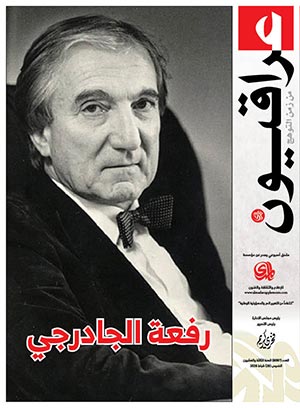

تلويحة المدى: الشاعر الأميّ والفنان المفاهيميّ

نشر في: 27 يوليو, 2012: 05:33 م