الشاعر كائن لغوي بامتياز، وهذه الكينونة تضعه دائما عند عتبات مفتوحة للاستعارات، ولإكساب الوجود قوة صوتية، وفتوحا علاماتية تجعله الأكثر استغراقا في البحث عن مايقابل فعل الكينونة، وعن مايجعله أكثر قدرة على مواجهة الموت الانطولوجي، والإحساس

الشاعر كائن لغوي بامتياز، وهذه الكينونة تضعه دائما عند عتبات مفتوحة للاستعارات، ولإكساب الوجود قوة صوتية، وفتوحا علاماتية تجعله الأكثر استغراقا في البحث عن مايقابل فعل الكينونة، وعن مايجعله أكثر قدرة على مواجهة الموت الانطولوجي، والإحساس المرعب بالفناء...لغة الشاعر هنا هي الخطاب المضاد للمحو والموت والاستلاب، وخيانة الشاعر لوجوده تكمن في خيانته اللغوية، لذلك هو يهرب إليها بوصفها الملاذ والمطهر، وفعل الانتظار المقابل للغياب..

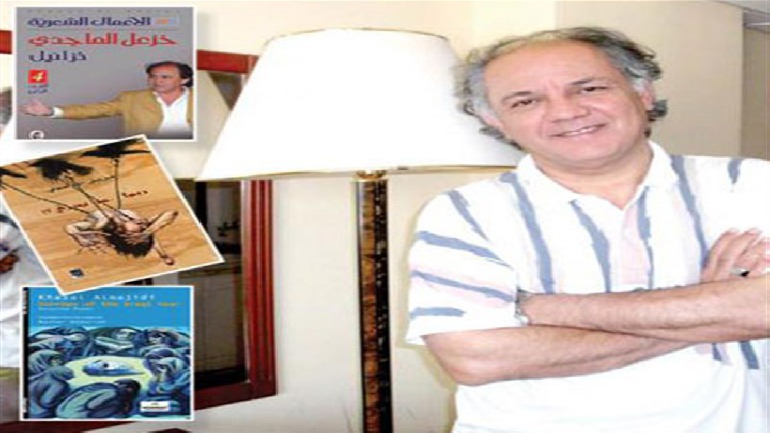

الشاعر خزعل الماجدي يستظل باللغة بحثا عن وجود استعاري، عن قوة فائقة للخلاص والإشباع لكنه ، وتحت هاجس هذا الصراع يظل مسعورا بالبحث عن اطمئنانات لغوية، عن أساطيره الشخصية المسحوبة الى وعيه الظاهراتي، والمشغولة بفعل قرائي للوجود والجسد والهوية والتاريخ..

نص الإسطورة الذي يكتبه خزعل الماجدي هو نص لغوي بالأساس، وحتى حفرياته في هذا النص هي اجتهاد معرفي في اللغة، في علائقها وعلاماتها، وفي طقوس تعاطيها مع الكائن المتعالي/ كائنه، ومع استيهاماته اوشفراته وتعازيمه التي تُحيل سيمياء اللذة، والتوليد، واللعب، بمعنى أنسنة فعل الإسطورة والسحر عبر اللغة بوصفها الدلالي والصوتي..

قلق الشاعر..قلق الفقدان..

أحسب الماجدي شاعرا لايهدأ داخل مشغله اللغوي/ الاستعاري والايقوني وحتى الاستيهامي. هذا الصخب يجعله مسكونا بالقلق، يتلمس الطريق الى القصيدة وكأنه ينشد عبرها الخلاص على طريقة العرفانيين، إذ العلو بأناشيد مزاميره الباعثة على الحلول والتلذذ والتغوّي، يحمل معها الكثير من الاحلام، وربما الكثير من الامنيات.. طريقه للأَمنيات لايمرّ الاّ عبر تلك الاحلام، فكيف بهذا الشاعر المسكون بأحلامه وقلقه واَمنياته أن يفقد في لحظة فاجعة القدرة على صناعة الحلم والتمني، وأن تتحول أساطيره الى استعادة لاسطورة الموت المقدس، موت الخلّ والولد، إذ يكون فيها صاحب المندبات والمراثي والأسئلة المريبة، تلك التي أحسبها مندباته ورثائيته واسئلته الشخصية..

الشاعر خزعل الماجدي أدرك مبكرا لعبة الشعر بوصفها مغامرة ورؤيا، مثلما أدرك سرائر معرفة العالم التاريخ والجسد من خلال كتابته، تلك التي ظلت تدفعه للبحث دائما في إنثربولوجيا الكائن وفي ألواح الأساطير، وأحاجي السحر، اذ يتصور الماجدي أن العالم لايعدو أن يكون سوى اَسطورة كبيرة، وأن الطريق لمعرفتها وكشفها هو ذات الطريق للكشف عن جوهر الإنسان، هذا الإنسان المتسائل والمؤمن والشكّاك، صانع الاخطاء والحروب والفجائع، مَشعل الحرائق والبخور والفوانيس..

لعله ادرك أيضا : ان الشعر يمثل مدونة شفراته لالتماس مايتساقط من طقوس سحره الخاص، مثلما يتمثله رمزيا لفك التباسات شفرة عشبة روحه السرية ونزوعها الصاخب للخلود، وربما أدرك أن القصيدة هي وحدها من تملك القدرة الفائقة على تدوين ما يهجس به الانسان، إذ نجد هواجس هذا الإنسان وآثاره وعلاماته متروكة في الأثر وفي الطلاسم والتعازيم والألواح والرقى على شكل علامات ورموز تشبه مسامير الشعر تماما..

الماجدي يكتب في كتابه الشعري (شوغات) – الصادر عن دار ميزوبوتاميا في بغداد- دأبه في البحث عن لذته الغائبة، مثلما يستحضر فيها المرأة/ الأنثى بوصفها الأنطولوجي واللغوي، إذ هي الإشباع والحافز لمواجهة مهيمنة المحو والفقد والشيخوخة والغياب والموت..

رائحتك التي على السنابل

رائحتك التي على جدران المدينة

رائحتك..تملأ جسدي

لماذا أنت قريبة هكذا؟

لماذا أنت بعيدة هكذا؟

تنسجين الفجر في خيامي وتفوتين إلى أغواري،

دخان في مياهي ينوح..ترفعين مرآتي السوداء

وتلهثين في أحزاني..من تكونين أيتها المجنونة؟

ماذا تفعلين بي؟

تتدافعين مع الغزالات،

وتدخلين كهوفي

تنفخين مع الشياطين على اسمي المخطوط على جدرانها

يتوقد جسدي....

فجيعته الاخيرة هي فجيعة الفقد، أخرجته إلى مايقابلها من أساطير الفقد في خطابنا الديني والشعري، إذ يستعير لها عصا يعقوب وقميص يوسف وعكازة رامبو، يرحل عبرها بحثا عن جبّ لايعرف طريق الحرير المؤدي اليه، وعن سيّارة ضلّوا كل الطرق وتاهوا في شوارع المدينة الضاجة بالمحاربين وفقهاء الظلام، ينشد المسار الى زقورات أريدو، وخانات بابل، ومعابد لكش، ينوح عند لعنة الإله مردوخ وكأنه يبكي نفسه.

في قصيدة(خطف النسيم) يستشرف الشاعر استلاب رؤيته، تلك التي يفصح عبرها عن سرّه الخبيء، سرّ فجيعته التي قادته الى أن يكون(ناطرا) وناظرا لاَفق غائم، تتلبسه شهوة البصيرة في أن يرى الغائب، وأن يلمس الروح، وأن يحتوي ما تطلقه العباره من اعتراف وبوح وشكوى، يذهب بها الى الاعالي حيث السماء التي تنوش الزقورات، وحيث اللغة التي تشبه قميص يوسف المدمى، إّذ يستحضر فيها (مروانه) وكأنه المعجزة التي تدفعه الى المزيد من التلذذ بوهم الاستعادة..

خزعل الماجدي فقد ابنه البكر مروان تحت يافطة وصايا فقهاء الظلام الذين كفروا الشعراء، وتركوه يستعير المزيد من أساطير الفقد، ويتلبسه غناء الفواجع، إذ يستعير لشهوة إشباعه مندبة المثيولوجي، تلك التي نقض فيها كلكامش أسطورة خلوده ، وأطلق دونها لغته وأصواته الفاجعة باستحضار فقدان الخلّ والحبيب والأثير والشطر، ينشده اسحاره، نحيبه، صراخه العاشق، علّها تستحضره، قميصا، او رؤيا.

القصيدة تحفل باحتدام الصور وانثيالها، إذ تتسارع جملها التصويرية نحو تشكيل جمله التعبيرية، تلك التي تفجّر طلسم العبارة باتجاه اتساع الرؤيا.. هو لم يضق بسرائر الطلسم، بل يتركه مثلما يترك العارف الجسد/ القميص لسيولة ماتنزف به الروح من لوعة، وما تهجس به من قلق، ذلك القلق البعيد الذي ساكنه وأغواه بالهجرات السحرية إلى غابات مثيولوجيات الأرز، وحانة سيدورا، والواح مردوخ، وطوفان اتونابشتم، وشهوات إنخيدوانا، والذي يحرّضه اليوم على الرحيل العميق على طريق النبي يعقوب الى رؤيا يوسف، وقميصه الاحمر.

كما تكشف القصيدة عن رعب الإنسان وانكساره وهشاشته، حين يفقد شرط خلوده عبر الآخرين، إذ يمثل هنا الولد مروان عشبة الماجدي وعصاه وسر خلدوه الماكث في معجزة وجوده، وحين يوظف الشاعر كثافة ترميزاته التي يستعير إشاراتها من تاريخ نصوصه، فانه يضع فكرة إستعارة الخلود الرمزي مقابل تأكيد استعادة مايمثله من رؤيا، إذ هي دافعه للصعود الى عالم علوي، يتسع للمزيد من هذه الرؤى، تلك التي يجسدها في مايشبعه من رموز الخصب والإحساس بالبقاء، وما يمكن أن تحيله إلى سيرورات هي مكمن المبنى التعبيري والحافز الرؤيوي باتجاه استحضار مجال لتلاقي رموزه المثيولوجية مع رموزه الواقعية، إذ يصطنع عبر مركبّها التشكيلي مزاجا فائقا للرؤيا، ولاستحضار قميص آخر ليوسف الغائب، هو قميص الماجدي المنشور امام الشمس والقمر والطيور والحمامات والبرق، وكأنه يؤكد فكرة حلوله في مروان الغائب عبر اللغة/ البيت، واللغة التفتيشية، ليجسد مرثاته الشخصية في المندبة، مثلما يجسده في الاستعادة الرمزية، وفي فكرة الاله الشاب الذي يختصر الفحولة والخصب والقوة.