4-7

الفترة تلك، التي تحدث عنها كتابنا الثلاثة، كانت أيضاً امتداداً للتغييرات التي حصلت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وهزيمة الأتراك، واحتلال الإنكليز للعراق، وما حدث بعدها من انقلاب في المجتمع العراقي على كل مستويات الحياة في جميع الطوائف هناك وجعلها تنصهر جميعاً في بوتقة الدولة العراقية الجديدة، التي أسسها الإنكليز، خاصةً بعد أن أصبحت اللغة العربية الفصحى اللغة الرسمية لهذه الدولة. الفترة تلك غيّرت المفاهيم عند الطوائف بالتعامل مع بعضها. لم يكن من الضير بالنسبة لطفل يهودي أن يدرس في مدرسة غير يهودية، مثلما لم يكن من الضير أن يكون المربّي أو المدرّس في المدرسة اليهودية من طائفة أخرى. حتى المدارس «الطائفية» أو شبه الخصوصية التي كانت الجالية اليهودية تملكها في بغداد، مدارس جمعية «الأليانس"، مثلاً، التي أُنشئت أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، لم تكن تخلو من وجود مدرّسين من طوائف أخرى. مثلاً، في مدرسة «شماس» درّس محمد شرارة وحسين مروّة : معلمان لبنانيان من أصل شيعي. ويكفي أن نعرف أن أبا سمير نقاش كُلِّف بالنقش على قبّة مرقد الإمام موسى الكاظم. من يتخيل ذلك اليوم؟ يهودي يكلف بمهمة نقش قبة مرقد إمام شيعي!

في الجو البغدادي، «الواقعي» بالنسبة للبعض و«المتخيل» بالنسبة للبعض الآخر، نشأ أدباؤنا الثلاثة، على الأقل قبل أن يجتاح بغداد طاعون العنصرية وتحدث هجمات الفرهود، عام 1941، عام أول اعتداءات تُسجَّل ضد اليهود، عندما استغلّ الغوغاء فراغ السلطة في الشارع، مباشرةً بعد القضاء على الانقلاب العسكري القومي النازي النزعة بقيادة رشيد عالي الكيلاني، الذي فرّ بعدها وهرّبته المخابرات الألمانية الهتلرية من اسطنبول إلى برلين واستقبله هتلر هناك، لتعيش بغداد يومين داميين قُتل فيهما العديد من اليهود وسُرقت أموالهم ومحالهم. الملفت للنظر، وهذا ما يؤكّده الثلاثة في حواراتهم، أن الحوادث تلك، ورغم ما جرى فيها من ويلات، لم تؤثر على علاقة اليهود بالبلاد التي عاشوا فيها، كما لم تفكّ ارتباطهم بالمجتمع الذي عاشوا فيه، إذ تطورت حياتهم بديناميكية عالية وكأن أمراً لم يحدث، وواصلوا أعمالهم التجارية وأسسوا الشركات الجديدة. واللافت للنظر أن بعض هذه الشركات كانت شركات مشتركة مع رجال أعمال مسلمين، ومن أشهر تلك الشركات «شركة بغداد الجديدة» التي بنت مدينة «بغداد الجديدة». وحتى عندما سمحت الحكومة العراقية، التي رأسها آنذاك توفيق السويدي، بالهجرة طوعياً، بعد أن سنّت قانون الهجرة وتسقيط الجنسية الشهير عام 1951، الذي سمح لليهود الذين أسقطوا الجنسية العراقية بالهجرة إلى إسرائيل، ترددت أغلبية الطائفة بتقديم طلب بتسقيط الجنسية. كان أمر الهجرة غامضاً بالنسبة لها، لم يكن على أجندتها، خصوصاً بالنسبة للطبقة الوسطى من اليهود التي شكّلت قرابة ثلث الطائفة في ذلك الوقت. الهجرة كانت تعني بالنسبة لهؤلاء التنازل عن حياتهم التي بنوها بعد سنوات من الكفاح والعناء والذهاب إلى مكان جديد، حيث ينتظرهم مصير غامض. ليس هناك أفضل من كلمات البروفيسور ساسون سوميخ التي كتبها في سيرته وهو يصف تعقيدات الوضع الذي عاشته الطائفة اليهودية في العراق آنذاك، عندما يقول: «يعتقد البعض هنا (في إسرائيل) وفي العراق أن التحريض المنفلت على اليهود، من فوق المنابر العديدة، لم يكن السبب الوحيد للهروب الجماعي، وأن التحرشات التي حفّزت حركة الهجرة كانت في بعض الأحيان من أعمال الصهيونيين بهدف زرع الرعب وخلق دوافع للهجرة بين المترددين، لتسريع التنازل عن مواطنتهم. نال هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، وحتى النقاش حوله والنظر فيه هنا في إسرائيل، خلال العقود الأخيرة، وتضاربت فيه الآراء. أنا شخصياً أستصعب إبداء الرأي في هذا الصدد، لأنني كنت خارج حلبة الأحداث ولم تصل إلى يدي دلائل أو قرائن موثوقة في هذا الموضوع.

يتبع

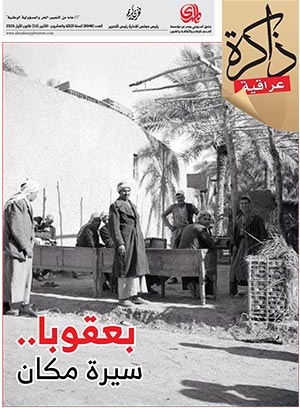

ثلاثة كُتّاب.. ظلت بغداد كل حياتهم

نشر في: 8 مارس, 2016: 09:01 م