حوار: أحمد ثامر جهاد

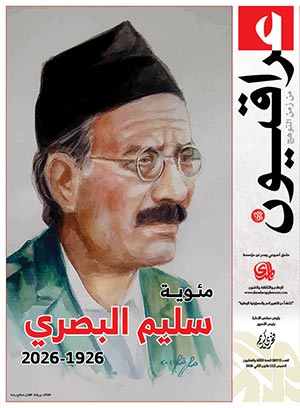

1-2

قتيبة الجنابي مخرج عراقي من مواليد بغداد. درس التصوير الفوتوغرافي والسينمائي في أكاديمية الفنون الهنغارية وحصل على شهادة دكتوراه في موضوع رحلة السينما العربية.

عمل في التلفزيون الهنغاري لسنوات عدة ويعيش متنقلاً بين بغداد ولندن وبودابست. كما عمل مخرجاً لسلسة أفلام تسجيلية لمحطة "الأم بي سي" وصور مجموعة من الافلام التسجيلية لدار الاوبرا البريطانية. عمل مدير تصوير لسبعة أفلام روائية طويلة بين لندن وباريس. كما أنتج وأخرج مجموعة من الأفلام التسجيلية القصيرة والمستقلة نال بعضها جوائز في مهرجانات وتلفزيونات حول العالم. في الغضون أقام معارض فوتوغرافية وله كتابان فوتوغرافيان- بعيداً عن بغداد وأضواء أجنبية. حصل عمله الروائي الاول (الرحيل من بغداد) على الجائزة الأولى في مهرجان الخليج السينمائي وجائزة مهرجان مونتي كارلو، ورشح لجائزة السلام في برلين، كذلك اختير كأفضل فيلم بريطاني مستقل لعام 2011. انجز فيلمه الروائي التسجيلي الثاني(قصص العابرين)والذي صورة طوال 30 عاما. مشروعه الروائي الأخير (رجل الخشب) أصبح في غرفة المونتاج الآن لإتمام اللمسات الأخيرة عليه بعد حصوله على دعم من مهرجان القاهرة في دورته الأربعين.

س/ المتابع لأفلامك السينمائية يرى أن الغربة والرحيل القسري عن الوطن وكذا الحنين إليه تعد ثيمات مهيمنة على معظم أفلامك القصيرة والطويلة، الوثائقية او الروائية؟

- الغربة والابتعاد عن المكان الأول ليست خياراً شخصياً، لم أكن أهوى المنافي والأماكن البعيدة الغريبة، ولكن سنوات القمع والدكتاتورية بما حملت من أوجاع ومحن دفعتني قسراً الى مغادرة مدينتي التي أحب (بغداد) في عمر مبكر من حياتي، وجعلتني على موعد دائم مع المجهول. رغم ذلك كنت أتوقع أن سنوات إغترابي ستكون قليلة أو محدودة، لكن الواقع الذي عشته كان غير ذلك، فما كان أمامي للخلاص من تلك المحنة إلا التفكير جدياً بتدوين وتوثيق تجربة المنافي والرحلات التي مررت بها إسوة بجيل من العراقيين المعارضين سياسياً، على أمل انتهاء المحنة والرجوع الى بغداد يوما ما. لكن بمرور الوقت أيقنت ان المنفى سيكون رحلة طويلة محفوفة بالأسى والصعاب، فاخترت أن تكون صوري وأفلامي شهادات حية عن تجربة جيلي في بلدان المنافي حول العالم. في سنوات لاحقة أخذت الأمور منحى آخر بالنسبة إليّ، حلم العودة بات قصياً جداً وتجربة المنفى اصبحت خياراً أوحداً لمواصلة الحياة.

حينذاك تناسلت الحروب وطال المنفى. لذا بدأت اتعمق اكثر فاكثر في تجارب الغربة واصبح هذا الموضوع هاجسي الاكبر. وطوال سنوات دراستي وعملي أدركت إنني اقترب شيئاً فشيئاً من مفهوم الاغتراب بمعناه الفكري. هكذا أتت أفلامي القصيرة والتسجيلية التي تناولت بها شخصيات إبداعية عراقية تعاني من وطأة حياة المنفى، كشهادة حية وصادقة عن معنى الرحيل عن الوطن، أذكر منها فيلم( أرض الخراب) بين بغداد ولندن والذي تناولت فيه تجربة الفنانة المسرحية الراحلة ناهدة الرماح، وكذلك الفيلم الوثائقي(الرجل الذي لا يعرف السكون) عن تجربة الفنان المسرحي الرائد (خليل شوقي) ثم استمرت رحلتي على خط مواز لتسجيل غربة الفنان التشكيلي الراحل ( محمود صبري ) الذي يحيا بين لوحاته في شقة صغيرة بلندن وهو الفنان الاستثنائي الذي شكل علامة فارقة بين فناني جيله.

هكذا تداخلت الاحاسيس وتوالت صور الأوجاع وبدأت بوصلتي الابداعية تقترب اكثر من حكايات المنافي والرحيل والعابرين، ربما لانها الحياة الوحيدة التي اعرفها.

س/ هل نستطيع القول إن أفلامك لاسيما فيلمي(الرحيل من بغداد وقصص العابرين) تحمل نوعاً من الناستولوجيا المشفوعة التي ترتكز غالباً على وقائع سنوات مضت، جعلتك كمخرج تستعين بمحمولات الذاكرة في رسم الشخصيات والأحداث الدرامية(معظمها سياسي)، لتغدو الصورة السينمائية عندك نزوعاً ذاتياً للتطهر من أعباء ماض مسكون بالخوف والرعب والحروب؟

- في فيلمي الروائي الطويل (الرحيل من بغداد) تناولت ما يمكن أن اسميه الكابوس العراقي وهو حالة عامة تلبست أهلنا في العراق في ظل حكم نظام البعث. احساس المرء بالخوف والمراقبة والذنب(أسوة بأبطال كافكا) ظل الهاجس الأشد مرارة في تجربتي الشخصية التي انعكست على صور أفلامي. ربما في سياق أوسع يعلمنا التاريخ ان الشعوب التي اكتوت بنار الدكتاتورية تعرف-على نحو لا ينافسها فيه احد- معنى الشعور بالرقابة الدائمة وتكميم الافواه وإنعدام الثقة، ولكن ما لا يعقل في عراق البعث هو ان تصل الامور الى حد وشاية الاب بأبنه لكسب ود السلطة، أليس هذا ضرباً من اللامعقول؟

هذه المعضلة الواقعية ستتحول الى أزمة أخلاقية حقيقية في فيلم (الرحيل من بغداد) والذي دونت فيه الكثير من صفحات حياتي الشخصية طوال اكثر من ثلاثين عاما مثلت بمجملها سنوات ابتعادي عن بغداد. لا يعني ذلك أن أفلامي صنعت لكي تكون هروباً من وطأة الماضي والتخلص من أعبائه، لانها تعرية لذلك الماضي وكشف لخباياه. يمكنني القول ان افلامي(حتى القصيرة منها) هي بوجه من الوجوه محاكاة صميمية لحيوات المنفيين، عراقيين كانوا أو غير عراقيين ممن مروا بتجارب مريرة مماثلة. من هنا فهذه الافلام هي ذاكرة مشتركة لكل من هوت حياتهم على نحو مخيف في الربع الأخير من القرن الماضي، واستذكار انساني لكل أولئك المؤبدين في محطات القطارات ومخيمات الاحتجاز والفنادق الرخيصة، لأصدقاء كثر بقيت عيونهم مفتوحة أثناء النوم وآذانهم مصوبة على ما يحمله المذياع من اخبار الوطن البعيد.

س/ معظم أفلامك القصيرة جاءت مكتفية بالصورة دون الحوار وتراجعت أهمية الحكاية لصالح الاشتغال الملحوظ على بنية الفيلم السينمائي، شكله ولغته الفنية التي تخفي تأثيرات أدبية من نوع ما ؟

- فيما يتعلق بكون معظم أفلامي القصيرة من دون حوار او لنقل بحوار مقتصد، اقول وبشكل مختصر بانني كنت وما ازال أعتقد أن السينما في نهاية الأمر هي مشروع بصري جمالي، والحكاية هي أمر ثانوي، ولذا على المخرج الذي يعي هذه الحقيقة العناية بشكل أساسي بالصورة التي تتكلم اكثر من غيرها، والاهتمام بشكلها وتأثيراتها المرجوة خلال صناعة فيلمه السينمائي. لك أن تتخيل إن فيلمي الروائي الجديد الموسوم(رجل الخشب) والذي يناهز زمنه الساعة والنصف لا يتجاوز الشريط الصوتي فيه نحو عشر دقائق. أنا من هواة الصورة القادرة على نقل الحكاية والأحاسيس بلغة معبرة، بليغة وغير ثرثارة.

وفي البحث عن أسباب تلك الخيارات أظن أن الواقع الذي واجهته هو الذي حتم علي العمل بحس الفيلم المستقل، الاكتفاء ببراهين الصورة وليس بإبهارها الانتاجي الفخم، فيلم فقير كما يصفه البعض لكنه غني بعمقه الابداعي والانساني…هكذا كان علي ان اسلك هذا الطريق للوصول الى فيلم عراقي على مستوى الهوية، عالمي على مستوى اللغة. انها سينما جادة شديدة الخصوصية، وضعتني حالياً أمام مهمة إتمام "ثلاثية أفلامي المستقلة" والتي كان اولها فيلم (الرحيل من بغداد) ومن ثم فيلمي الروائي-التسجيلي (قصص العابرين) وخاتمة الثلاثية(رجل الخشب) الذي اصور مشاهده حاليا. وتعقيبا على اشارتك الواردة في نهاية السؤال، اعترف بتأثيرات الادب على مخيلتي وافكاري، فبوصلتي كانت وما تزال كامنة في حكايات الكاتب العراقي محمد خضير بسحره عوالمه القصصية وشخصياته ولغته الثرة التي اعتبرها الملهم الروحي لي في ساعات الاختناق ومشقة البحث عن جديد.