حوار: عدنان حسين أحمد

تتسم تجربة المخرج السينمائي جعفر مراد بالمُغايرة والاختلاف عن بقية أقرانه من المُخرجين العراقيين الموزَّعينَ في المنافي الأوروبية، فغالبية أفلامه مُختَزلة ومُكثّفة إلى حدٍ بعيد وتُشعِر المتلقّي بأنه يُشاهد فيلماً أجنبياً من حيث المبنى والتقنية، وثيمة عراقية من حيث المعنى والموضوع.

كما تُهيمن على منجزه الفني "سينما المؤلف" التي تبْسط ذراعيها على مجمل أركان العمل السينمائي، وسبب هذه الهيمنة يعود إلى دراسته الجامعية التي تخصص فيها بالإخراج والإنتاج والتصوير، كما طوّر نزعته الفنية في التمثيل وكتابة السيناريو والعناية بالمؤثرات السمعية والبصرية.

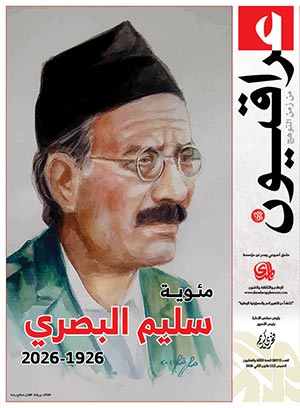

أنجز جعفر منذ عام 2007 وحتى الآن 15 فيلماً روائياً قصيراً من بينها "دراجة هوائية"،"لا داعي للحبر"، "هوت جوكليت"، "ليفربول"، "حياة"، "الرحلة"، إضافة إلى فيلم روائي طويل بعنوان "فطور إنكليزي". كما وضع اللمسات الأخيرة على فيلمه الوثائقي المثير للجدل "وصمة عار". وبَغية التعرّف على تقنياته ورؤيته الإخراجية التقته "المدى" وخرجت بهذا الحوار:

لماذا بدأت حياتك السينمائية بفيلم تجريبي وهو "الدّراجة الهوائية" قبل أن تنتقل إلى الفيلم السايكولوجي الذي تتعمق فيه بشخصية البطل وتخوض فيها إلى أقصى مدىً ممكن؟ لماذا لم تتدرج من الواقعية إلى التجريب؟

- محظوظ ذلك الإنسان الذي يمتلك موهبة ما ويوجد مَنْ يكتشفها منذ وقت مبكر، فهناك من يعيش حياته كلها من دون أن يعرف ما هي موهبته؟! منذ أن بدأت بمجال الفن والإخراج السينمائي لم أكن أعلم بحبي للأفلام السايكولوجية حيث كنت أتمتع وأنا أشاهد هذا النوع من الأفلام. عندما بدأت أكتب أفلامي القصيرة شرعتُ بالتجريبي وهو الخيط الذي يأخذني إلى عالم السايكولوجي. بدأت بإخراج هذه الأفلام قبل أن أتعلم كيف أصنع فيلمًا سينمائيًا. الغريب في الموضوع بأنني كنت أعشق وقتي وأنا أصوّر تلك الأفلام رغم قصرها. كنت أضع أحاسيسي فيها التي تربطني مع أحاسيس بطل القصة التي كتبتها. هذه العلاقة كانت واضحة للمتلقّي وهو يشاهد تلك الأفلام ومدى عمق دخولي في روح الشخصية. كنت أبحث عن غير المكشوف في داخله ... كنت أبحث عن سبب تركيزه في عيني وأنا أكتب عن أحاسيسه وكأنه يقول لي هذا أنا الذي تشرحه لي وكأنني لا أعرفه وأنت تعرفه أكثر مني. أحببت هذا الجو الجميل العميق وبدأت به لكي أنطلق في مشواري الفني بشيء يشبع موهبتي، ويشبع أحاسيسي وأنا أضع رأسي على الوسادة لكي أرتاح بعد يوم تصوير طويل شاق، ممتع، مليء بالأسرار التي نعرفها أنا وبطل القصة الذي لاوجود له إلاّ في الخيال. لهذا بدأت مشواري في هذا المجال الذي يوجّهني بصورة صحيحة إلى باقي المجالات.

لماذا تعتبر فيلم "هارمونيكا" أحلى أفلامك، وما هي الوحدة المعيارية التي أعتمدت عليها في هذا التقييم؟ هل لأنه ينسجم مع ذائقتك الشخصية أم أنّ هناك أشياء أُخَرْ لم تخطر ببالنا نحن المُشاهدين؟

- عملت أفلاماً كثيرة أعشقها كلها، وكل عمل له ذكرى جميلة عندي تجمعني في المكان الذي كنت أصوّر فيه وفي الفترة التي أكون فيها في أعماق جو الرواية حيث أشعر بكل كلمة كتبتها لها معانٍ كثيرة، وعندما أسجّلها على الكاميرا أكون قد وضعت بصمتي وأحاسيسي عليها. "هارمونيكا" من أحلى أفلامي التي أعشقها جدًا لأنه يأخذني إلى عالم غريب وعميق أشعر بكل لحظة صنعتها تعني لي الكثير حيث كان أول أفلامي التي ترجمتُ بها معاناه النفس البشرية عندما تكون في عالم لا تعرف ماضيها وغير راضية بحاضرها. الروح التي تغوص تحت الماء لكي تكتشف الماضي الذي لا تستطيع أن تكتشفه وهي خارجه. كنت أبحث عن بحر رغم هدوئه ولكنه مخيف خاصة عندما نغوص في أعماقه حتى ونحن قريبون من اليابسة، الرعب يعمُّ على المكان ،وهنا نكتشف الماضي. هذا هو "هارمونيكا" لهذا أعشقه. أربع دقائق تأخذنا لعالم ثانٍ؛ عالم يكون فيه المجهول هو سيد الموقف. دائماً يكون هذا الفيلم هو أول الأفلام التي أبدأ بها في كل أمسية أعملها سواء في أوروبا، أو في البلدان العربية، وحتى في العراق حيث يأخذ هذا العمل السايكولوجي اهتمام الجميع في المناقشة.

تركِّز في بعض أفلامك على الصراع بين الثقافتين العربية والإسلامية من جهة، وبين الثقافة البريطانية والأوروبية من جهة أخرى. هل تعتقد أنّ الأفلام القصيرة قادرة على معالجة موضوعات كبيرة من هذا النوع أم أنّ التلميح المركّز يعوّض عن التصريح المستفيض؟

- نعم أود مناقشة الفروقات بين المجتمعات الأوروبية والعربية حيث توجد مواد كثيرة أستطيع مناقشتها خاصة وأنني مقيم في أوروبا منذ وقت طويل لهذا تكون مناقشتي للموضوع مناقشة منطقية. في كل مجتمع هناك سلبيات وإيجابيات يتغير مستواها حسب البلد، وحسب طبيعة الناس الذين يقيمون فيه. واجبي أن أناقش كل هذه النقاط من دون أن أقلل من قيمة البلد أو المجتمع الذي أناقشه حتى يحترمني المقابل. نعم، الأفلام القصيرة ممكن أن تكون وسيلة لكي نناقش فيها موضوعات كثيرة تخص مجتمعاتنا الشرقية وكيف ننقلها إلى المجتمعات الأوروبية خاصة عندما توجد هناك جاليات من نفس المجتمع الذي أنتمي إليه مثلما حدث في "خلف المرآه". كما توجد هناك موضوعات نستطيع فيها مناقشة تأثير المجتمع الغربي على شخصياتنا خاصة ونحن على احتكاك مباشر معهم كما حدث في "العودة الى فكتوريا". هذان العملان نجحا نجاحاً كبيراً في أوروبا وأميركا والدول العربية لما تحمله من موضوعات مهمة لم تناقَش من قبل ،وأنا سعيد بهما جداً وسعيد بالجوائز التي حصلت عليها.

اخترتَ خمس آيات من سورة "التوبة" في فيلم "العودة إلى فكتوريا"، وهو فيلم قصير مدته 14 دقيقة، مع العلم أن الآية الأولى كانت تفي بالغرض الذي يحضُّ على مقاتلة "الكُفّار والمنافقين". لماذا هذا الاسترسال الفائض عن الحاجة؟

- نعم أعترف بأنني استعملت آيات قرآنية لها علاقة بالكفر والجهاد أكثر مما كان مطلوب والسبب يعود إلى أنّ الفيلم سيذهب إلى مهرجانات كثيرة حول العالم، وسيشاهده الكثير الذي لا يمتلك أية دراية عن الآيات القرآنية وما تحتويه من معنى لهذا كنت أود أن اجعل المشاهد يعيش الحالة التي يحياها بطل القصة حتى يدخل معه في الأحداث، وفعلاً نجحت في نقل مغزى تلك الآيات للمشاهد. هذا العمل يمتلك أكثر من رسالة: الأولى لا تحكم على الانسان من مظهره الخارجي، أحكم عليه عندما تتعامل معه وتفهم ما بداخله من إنسانية. الرسالة الثانية الإرهاب ليس له دين وهذه كانت أقوى رسالة هزّت مشاعر المشاهد.

ما الذي يكمن "خلف المرآة"، هل هو التحدي والإصرار على المضيّ قُدُماً، أم الاعتراف بالهزيمة والشعور بالانكسار والتشظيّ؟

- "خلف المرآة" صرخة كبيرة من فتاة شرقية بالرغم من أنها تعيش في مجتمع أوروبي وترفض تقاليد قديمة تقيم المرأة بصورة خاطئة ولكنها لا تزال تصطدم بواقع المجتمع الشرقي وبعض تقاليده الرجعية التي تقلل من قيمة المرأة. للأسف هذا موجود ولا يزال في أكثر البلدان العربية أو بالأحرى في جميعها وهو موضوع عذرية المرأة. نعم، تنكسر الفتاة عندما تفقد عذريتها بأي شكل من الأشكال وممكن تأخذ حياتها إلى مسار اليأس والحرب ضدها من مجتمع لا يرحم. التناقض الموجود في المجتمعات الشرقية يجعل الكثير من الفتيات اللواتي يعشنَ في ذلك المجتمع ويتقمصنَ تناقضاته حتى في تصرفاتهنَ لأنهنَ مجبرات عليه. بطلة فيلمي رفضت هذا الانخراط غير المنطقي في مجتمع متناقض وأخذت طريقاً مختلفاً وهو محاربة هذا المجتمع حتى وإن كلفها الأمر أن تعيش في عزلة عنه ولكنها ستعيش بكرامتها وصدقها مع نفسها. هذه كانت رسالة الفيلم الذي نجح نجاحاً كبيراً في جميع القارات.

تلجأ في بعض أفلامك إلى موضوعات حسّاسة جداً مثل عذرية المرأة، وصِدام الحضارات، والإرهاب وما إلى ذلك. أين يكمن رهانك؟ وهل تعوّل على الشكل أم على الموضوع أم على الاثنين معاً؟

- نعم أناقش موضوعات حسّاسة وثيمات لم تُناقَش من قبل ومفاهيم تخص التقاليد والقيم في مجتمعات مختلفة ولكنني أناقشها بطريقة جديدة، وبفكر واسع، وحرية أكثر، وهذا بسبب إقامتي في دول مختلفة. وقد أكسبني هذا التنقّل خبرة حضارات مختلفة ومجتمعات متطورة تعمقت فيها. جميل عندما تعيش بأكثر من مجتمع وتندمج فيه، وتتعلّم الصحيح الذي فيه، وتحترم قوانينه حتى يحترمك المقابل. تعلّمت كيف أحترم نفسي قبل أن أحترم الجميع، وتعلمت كيف أتصالح مع نفسي قبل أن أعطي لكل واحد حقه في أي علاقة تجمعني به. عندما تصل إلى هذه الدرجة تستطيع أن تبرمج كل هذا في أعمالك، وأكيد ستكون النتيجة مرضية، والمعالجة يكون فيها عمق يشعر به المشاهد، وهذه هي رسالتي.

تُهيمن في كثير من أفلامك على التأليف والتصوير والمونتاج وحتى التمثيل أحياناً. هل أنت مُولع بسينما المؤلف الذي لا يكتفي بتوقيع الفيلم كمخرج؟

- أنا مجنون سينما؛ مجنون بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. أحبها لدرجة الجنون، وأغار عليها كثيراً ... أحب أن أكون مسؤولاً عن العمل من بدايته إلى النهاية، وأكون مُلماً بكل صغيرة وكبيرة فيه لأنني أعرف سوف أضع بصمتي عليه. الفكرة تأتيني وأنا أسمع أغانٍ أحبها، أو موسيقى عندي فيها ذكرى جميلة، أو أكون في الطائرة وأنا عائد من مهرجان معين تراودني أفكار أجمعها، أو اكتب الملخص ثم تبدأ الفكرة تكبر مع الوقت وتكتمل في أثناء الكتابة. يوجد نوعان من المخرجين: نوع يتبع السيناريو حرفياً ولا يغيّر به أي شيء، ونوع آخر يغيّر فيه حتى في أثناء التصوير، وطبعاً لمصلحة العمل. أنا من النوع الثاني حيث كل الذين عملوا معي على علم بهذا الشيء، لهذا يتوقعون تغيّير بأي لحظة ممكنة. نعم أنا أكتب أفلامي وأصوّرها وأمنتجها، وحتى أعمل تركيب الصوت والصورة والألوان، هندسة الصوت، والمؤثرات الصوتية ... لمَ لا وأنا أملك أدواتي التي أستطيع أن أستعملها بصورة صحيحة. وهذا جنوني.