يرى أن الدافع الذي قاده إلى الترجمة هو محاولته الابتعاد عن ذاته المأزومة ووجعه

أجرى الحوار: علاء المفرجي

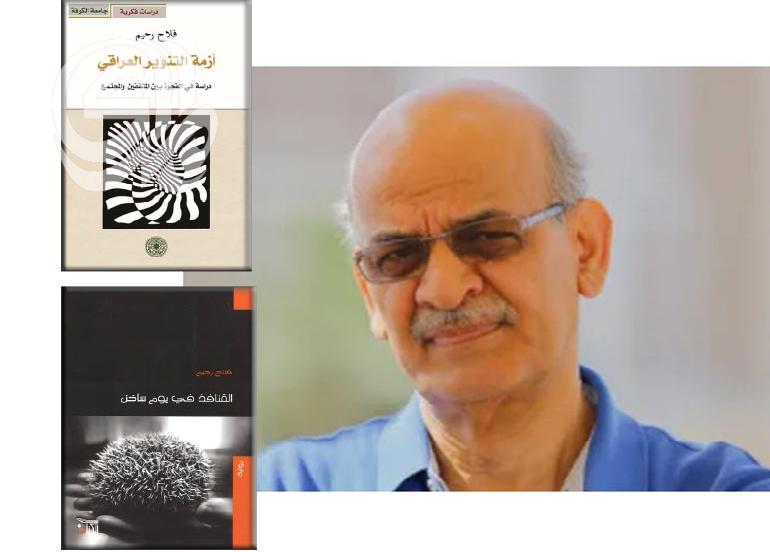

أكاديمي وكاتب عراقي مقيم في كندا. ولد عام 1956 في مدينة بابل في العراق. حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة الانكليزية من كلية الآداب جامعة بغداد عام 1978 وعلى شهادة الماجستير في الأدب الانكليزي من الكلية نفسها عام 1989 عن أطروحته «اللغة موضوعا وتقنية في قصائد ديلان توماس». درّس الأدب الانكليزي واللغة الانكليزية في عدة جامعات طوال خمسة وعشرين عاما وهو متفرغ للكتابة والترجمة في كندا حاليا. نشر أولى قصصه في السبعينيات، ونشر أولى ترجماته في مجلة “الثقافة الأجنبية” عام 1983، التقى به رئيس تحرير المجلة الشاعر ياسين طه حافظ وأعجب به في أن يكون مترجم مقالة “الاستيعاب الجمالي للآلة” للمفكر الأمريكي لويس مومفورد جندياً أنجز هذه الترجمة في خنادق القتال. تمكن فلاح رحيم بعد هذه السنوات العجاف من العودة إلى مقاعد الدراسة فأنجز أطروحته لنيل الماجستير وأحرز المرتبة الأولى بين متخرجي دفعته. وترجم إلى العربية العديد من الروايات والدراسات الأدبية والفلسفية فضلا عن كتابة العديد من المقالات في نقد الرواية والشعر. صدرت روايته الأولى “القنافذ في يوم ساخن” عام 2012 أعقبتها رواية (حبات الرمل .. حبات المطر). و (أزمة التنوير العراقي: دراسة في الفجوة بين المثقفين والمجتمع) دراسة، ثم رواية (صوت الطبول من بعيد). واخيرا رواية (الشر الاخير في الصندوق).

القسم الاول

وفي الترجمة: رواية (ماريو والساحر) توماس مان، (الصقر الجوال) كلينوي وسكوت، رواية (مويرا) جوليان غرين، (تحت غابة الحليب) مسرحية شعرية. ديلان توماس، رواية (فضيحة) شوساكو أندو،. رواية (اضطراب وأسى مبكر) توماس مان، (محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيا) بول ريكور، (الزمان والسرد: الجزء الأول) بول ريكور. [بالاشتراك مع سعيد الغانمي]. (الزمان والسرد: الجزء الأول) بول ريكور، رواية (بحر ساركاسوا الواسع) جين ريز. (القراءات المتصارعة: التنوع والمصداقية في التأويل) بول آرمسترونغ، (الذاكرة في الفلسفة والأدب) ميري ورنوك، (الترجمة وإعادة الكتابة والتحكم في السمعة الأدبية) أندريه لوفيفر. 2011. (الذات تصف نفسها) جوديث بتلر، (حكاية الجند: الحرب والذاكرة والمذكرات في القرن العشرين) صموئيل هاينز، (البحث عن ملاذ للشعر: مقالات في الشعر الغربي الحديث)، (سوسير وفتجنشتين: فلسفة اللغة ولعبة الكلمات) روي هاريس، (قوة الدين في المجال العام) يورغن هابرماس [بالاشتراك مع آخرين].

سؤال لابد منه في هذا الحوار، عن نشأتك ومراجعك التي جعلت اختيار الكتابة قدرك؟

- نشأت في مدينة الحلة وانتقلت عائلتي إلى بغداد عام 1971، وكنت حينها في الخامسة عشرة من العمر. سؤالك ينبهني إلى حقيقة أن الأدب والكتابة كانا قدري منذ البداية. هذا صحيح. بدأت بكتابة الشعر وكرست نفسي له لسنوات طويلة فزت خلالها بجوائز مدرسية كثيرة ثم انتقلت إلى القصة القصيرة ونشرت أول قصة عام 1971، نشرها الناقد عبد الجبار عباس في جريدة “الراصد” وقدم لي حافزاً كبيراً على الاستمرار عندما كتب لها تقديماً حماسياً يبشر بميلاد قاصّ لم نقرأ له من قبل. هذه كانت عبارته. ثم كان للرواية في نشأتي سحر خاص استحوذ عليّ منذ البداية. كتبت في سنوات المراهقة أكثر من رواية طويلة ثم أدركت أن هذا الفن الصعب يحتاج إلى عدة يصعب الحصول عليها دون مشقة وإلى تجربة إنسانية واسعة. انتظرت أربعين عاماً لأكتب أول رواياتي. أدركت منذ وقت مبكر أن اهتمامي بالأدب ليس وسيلة إلى غاية، هو ذاته غاية عظيمة الشأن قدمت لي متعة فائقة وأضفت على العالم المحيط بي دلالات عميقة مدهشة. بقيت طوال حياتي ألوذ بالأدب وأتماسك به في مواجهة المصاعب والعقبات، بقدرته على تحويل الألم إلى معرفة ومتعة. كان اختياري دراسة اللغة الإنجليزية مثلاً مدفوعاً بحاجتي إلى التوسع في قراءة الأدب العالمي غير المترجم، وقد اخترتها بالرغم من أن درجتي في درس اللغة العربية كانت أعلى بكثير من سواها.

تنقلت إذن بين الشعر والقصة والترجمة ثم الرواية. ما سبب هذا التنوع؟ هل يعود إلى رغبة دفينة ومقصودة في تنويع وسائل التعبير عن ذات وجدت نفسها أخيراً في الرواية؟

- كانت الرواية منذ البداية الهدف الذي أسعى إليه كما ذكرت، لكن التنقل بين هذه الحقول الأدبية لم يكن مدفوعاً برغبة يحكمها المزاج. أتذكر جيداً أني تركت كتابة الشعر في منتصف السبعينات عندما أدركت أن السياسة قد اختطفت الشعر في العراق. وأقصد هنا السياسة بمعناها الدعائي الفج لأني كنت أرغب في كتابة شعر يحركه الهاجس السياسي وقد كتبت منه الكثير لكني لم أنشر منه شيئاً يذكر. وجدت نفسي في بداية عقد الثمانينات جندياً في خنادق الحرب العراقية الإيرانية فتأكدت لدي القناعة بأن الكتابة الإبداعية التي أرغب في ممارستها لن تكون صالحة للنشر في ظروف العراق وقررت أن ألزم الصمت وأبتعد عن عالم الثقافة والنشر. لم أتوقف بالرغم من ذلك عن القراءة وإعداد نفسي للكتابة. كتبت خلال تلك الأعوام، أعوام الحرب العراقية الإيرانية، مئات الصفحات من اليوميات أرصد فيها ما يحدث حولي بوصفه مادة الأدب الذي قد أكتبه يوماً ما إذا ما كُتب لي أن أبقى حياً. بالرغم من هذا بقيت الكتابة حاجة تبحث عن منفذ تحقق به نفسها دون أن تتواطأ مع الخراب المتواصل وهو ما قادني إلى الترجمة.

ما قصتك مع الترجمة؟

- قصة طريفة حقاً. بدأت أولى ترجماتي في خنادق الحرب. لم أكن أترجم من أجل النشر ولم أعرض ترجماتي حينها على أحد. كان الدافع الأول الذي قادني إلى الترجمة محاولتي الابتعاد عن ذاتي المأزومة ووجعي الكبير بعد مقتل أخي في الحرب. صرت بعد تلك النكبة لي وللعائلة أجد صعوبة في القراءة لأني ما أن أفتح كتاباً حتى تقف المأساة بيني وبينه. وأنا هنا أتحدث عن القراءة في الخندق التي أعانتني كثيراً على تحمل مشاق الحرب. قررت أخيراً أن خير وسيلة أمامي للابتعاد عن همي الثقيل هي أن أمضي إلى ما وراء القراءة، إلى الترجمة بوصفها تقمصاً لذات أخرى وعيشاً في عالم آخر يكتبه المترجم ولا يكتبه في آن واحد. ترجمت أولاً رواية “بحر ساركاسو الواسع” لجين ريس وقد أكملتها في شهر واحد. كنت أضع الأوراق على فخذي ولا أحمل معي إلا قاموس منير البعلبكي القريب. زملائي في الخندق عجبوا لما أفعل وكنت أقرأ عليهم بعض الصفحات. واصلت الترجمة على هذا النحو وكنت أعود بالمسودات الأولية لأودعها البيت وأنساها حتى أتيحت لي فرصة مراجعتها بعد أعوام فعرضتها على أستاذي شريف هاشم الزميلي وشجعني على نشرها. وفرت لي الترجمة فضلاً عن الملاذ النفسي فرصة أن أمسك بالقلم لأكتب شيئاً أحقق به رغبتي في الكتابة دون أن أقول شيئاً يُنسب إليّ. بهذا المعنى تكون الترجمة بالنسبة لي كما وصفها الصديق حسن ناظم صمتاً ناطقاً. وفرت لي أن أتكلم دون أن أقول شيئاً أحاسب عليه. كانت وسيلة بقاء ومقاومة إن صح القول.

كيف انتقلت من الترجمة إلى كتابة الرواية؟

- لم أتمكن من كتابة الرواية إلا بعدما هاجرت إلى كندا وأتيحت لي مسافة كافية تتيح تأمل تجربتي الطويلة الشاقة وحرية في التعبير لم أكن قادراً مع نوع الكتابة الذي أبتغيه الاستغناء عنها.

إذن أسهم المنفى بالرغم من قسوته في تحرير الروائي من سيف ديمقلس المسلط عليه بالغموض والترميز والمهادنة وحتى التحزب والأدلجة، خوفاً من السلطات الاجتماعية والسياسية والدينية. ما رأيك بعلاقة الروائي العراقي بالمنفى؟

- هنالك شبه اتفاق الآن على أن المنفى في تجربة الكاتب حيز وسطي يقع بين الوطن والبلد البديل. ولابد هنا من التمييز بين البلد البديل كما هو بالنسبة لأهله وكما يراه المنفي. هنالك في المنفى صراع بين طاقتين متضادتين: أن تعيش غريباً مهمشاً مسكوناً بمواجع ماض يستحيل تغييره أو التصالح مع مصائبه من جهة وأن تجعل هذا الوجود المأزوم عبر الكتابة والاستعادة الإبداعية وسيلتك لتأكيد ذاتك وكرامتك في عالم مضطرب. هذا التداخل بين الطاقتين أكده الكثير من الكتاب المنفيين مثل إدوارد سعيد وحنا أرنت وميلان كونديرا وغيرهم. وهي ثنائية تنطوي على أسئلة صعبة تتفرع إلى ثنائيات أدق مثل ميل المنفى إلى التنظير والوطن إلى الممارسة، ميل المنفى إلى الجمال واللا تاريخ والوطن إلى السياسة والتورط، وهنالك الفصل الذي أكده إدوارد سعيد بين اللجوء والنفي إذ الأول يخص مجاميع بشرية كبيرة بريئة ضائعة بينما الثاني ينطوي على لمسة توحد وروحانية إبداعية. في إطار كل هذا أرى أن الرواية العراقية المكتوبة في المنفى قد تمكنت من إضاءة جوانب من التجربة العراقية لم تكن متاحة من داخل التورط في الحدث، المسافة هنا عنصر مهم في فرادة المنظور، لكن هذه الرواية خضعت لقيود المنفى التي ذكرتها أيضاً فما يطلق عليه أدب الداخل يمتاز بحرارة التورط في الحدث بكل تفاصيله الماثلة بغزارتها المذهلة يومياً. أقول هذا وأنا أعي أن تأزم التاريخ العراقي القريب لم يوفر للكاتب العراقي فرصة التحليق بعيداً في عالم الجمال والتوحد واللا تاريخ. إنها حالة طوارئ دائمة تطارد الكاتب أينما كان.

ما الأسباب التي دعتك لكتابة الرواية؟ لإبهار القارئ بحكاية جميلة مثلاً، أم لإظهار تفاصيل اليومي والتاريخي والاجتماعي؟

- تتنوع الأسباب الداعية إلى كتابة الرواية بحسب الشخص والمكان والزمان. وهذه الأسباب تؤثر على نوع الرواية التي تصدر عنها. كتبت الرواية من داخل المحنة العراقية المتواصلة منذ أكثر من أربعة عقود. هنالك الدافع الأول لمراهق عشق فن الرواية وقرر في لحظة هوس مبكر أن يكتب الرواية، لكن هذا الدافع تعرض لخذلان طويل سببه الأهم طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية في العراق وخضوعنا الدائم لتحولات مصيرية تهدد وجودنا برمته لا تترك فسحة لالتقاط الأنفاس. عندما خططت عام 2010 لكتابة خمس روايات تغطي تاريخ العراق الحديث منذ بداية السبعينات حتى عام 2007 واجهتني معضلة نوع الرواية الذي سأكتبه. كنت حينها في منتصف الخمسينات من العمر، أتاحت لي دراستي وقراءاتي الاطلاع على مختلف ضروب الكتابة الروائية. قررت أن هنالك خيارين أمامي إما أن أنطلق من فوضى الواقع فأكتب ما يكافئها روائياً أي فوضى الشكل ومغامرة التجريب التي لا تخضع لأي قيد أو منطق، وإما الانطلاق من هذه الفوضى نحو نقيضها ومحاولة مقارعتها بقوة صنف الرواية الذي يعتمد التخطيط وبناء الشخصية وتطوير الحبكة واستخلاص ثيمات دالة تجبر الفوضى والخراب على الانصياع لمنطق الفن وقدراته العظيمة على تقديم المعنى والمواساة. كان انحيازي للخيار الثاني كما هو واضح في رواياتي المنشورة. أعتقد أن من يكتب للقارئ العراقي الموجوع الذي يعاني حتى يومنا هذا من صدمات متتالية تستهدف تماسكه وثقته بهويته الوطنية والفردية لا يمكن إلا أن يخاطب هذه الحالة بفن يتفاعل مع الأزمة من أجل تأطيرها بين دفتي كتاب يمكّن القارئ من فهم ما حدث ويحدث حوله ويقدم قولاً سردياً دالاً يتسم بالوضوح والتعمق في آن واحد.

تسيّدت الرواية المشهد الأدبي العراقي خلال العقدين الأخيرين إلى حد أنها أزاحت الشعر عن عرشه ـ كما يرى بعضهم ـ فماذا يقول فلاح رحيم؟

- أعتقد أن العلاقة بين الرواية والشعر في ثقافتنا العربية والعراقية تحديداً من أهم المعضلات التي تواجهها الرواية. يبقى العراق بكل تاريخه الأدبي بلد الشعر والشعراء الكبار، أسماء الروائيين الكبار تعد على أصابع اليد الواحدة بينما الشعراء لا حصر لهم. هذه الحقيقة مهمة في فهم التحديات التي تواجه الرواية العراقية. هنالك من يرى أن الرواية بحاجة إلى الشعر لتتألق وتحقق وعدها الجمالي الباهر. ودعوى النص المفتوح بدلاً من الصنف الأدبي تنطوي على فتح أبواب الصنف الروائي أمام سائر الأصناف الأخرى وأهمها في حالتنا الشعر. شخصياً أرى أن لغزو الشعر للرواية نتائج سلبية تحدّ من قدرتها على الوفاء بوعدها الفارق. أول الاختلافات بين الشعر والرواية يتصل بطبيعة اللغة المستخدمة في كليهما ووظيفتها. الشعر يضع ثقله في اللغة أساساً، وبحسب جان بول سارتر وميخائيل باختين الشعر لغة وفن لغوي أولاً. تحيل اللغة في الشعر القارئ إلى ذاتها، إلى تراكيبها وأصواتها وجمالياتها فكأنها في نزهة لعرض مفاتنها. للغة شأن مختلف تماماً في الرواية لأنها متورطة في وظيفة إخبارية تقذف بها بعيداً عن ذاتها وتجرح نرجسيتها. عندما نقرأ نصاً روائياً ونجد أنفسنا منصرفين إلى التمتع بجماليات نسيجه اللغوي غير أبهين بمحتوى اللغة نكون أقرب إلى الشعر منا إلى الرواية. لا يعني هذا أن الروائيين لا يتفوقون في أدائهم اللغوي. بينهم أعظم الناثرين في تاريخ الأدب، لكن استخدامهم اللغة يبتعد كثيراً عن افتتان الشعر بذاته. يبقى الروائي مشدوداً إلى مرجع نصه الواقعي يمنحه الأولوية ويتصرف في لغة السرد بما يتفق مع هذا الولاء للمرجع. لقد قطعت الرواية العربية رحلة شاقة من أجل تصفية نفسها من ثقل العبارة الموروثة عن حقبة سيادة الشعر في الثقافة العربية، يكفي أن نقارن لغات المنفلوطي وطه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس لنتلمس الحركة المطردة باتجاه تأهيل اللغة للعمل لحساب الرواية وحاجاتها.

هل يعني هذا الفصل الحاد بين الرواية والشعر أنك تسد الباب أمام التجريب في الرواية؟

- إطلاقاً. التجريب في الرواية لم يتوقف منذ ظهرت الرواية حتى يومنا هذا، لكن التجريب الروائي يختلف عن التجريب الشعري. بينما ينصب تجريب الشاعر على الصياغات اللغوية في المقام الأول يتسع نطاق التجريب الروائي ليشمل عناصر معقدة كثيرة: الحبكة، الشخصيات، المكان، الزمان، وجهة النظر أو البؤرة وغيرها. المهم في التجريب الروائي لكي لا يفقد شرعيته أن يبقى حريصاً على صلته الحية مع التجربة الواقعية المعيشة. وأنا لا أقصد هنا الواقعية بمعناها الأيديولوجي بل الواقعية بمعناها المعرفي والجمالي، وهي ركن أصيل في كل فن روائي يستحق الاحترام. هنالك من يمارس التجريب في مختبر معزول عن الوقائع يقدح أحجار اللغة بانتظار بريق مدهش لا يمت بصلة إلى ما هو معروف لدى الناس. إنه يسعى إلى خلق عالم بديل غايته المتعة الجمالية. نجد بالمقابل تجريباً نابعاً من العالم الذي نعيشه، يبدأ منه وينتهي إليه، ينشغل به، يؤثر ويتأثر. التجريب الأول يخاطر بخسارة القارئ والمتلقي، الثاني ينتمي إلى الإبداع الفاعل.