سليم سوزه

ليس ثمة كتابة أصعب من تلك التي تتناول الفنون التشكيلية عامةً والرسم خاصة، على الأقل هذا ما اشعر به أنا عندما أحاول الكتابة عن تجربة فنانٍ ما.

ربما كان السبب في طبيعة هذا الحقل الفني الذي لا يمكن حسم مقاصده ومعانيه النهائية طالما كان حقلاً خاضعاً لتأويلات وقراءات وتفسيرات مستمرة نتيجةً لاختلاف الذائقة بين جمهور المتلقين وتعدد مراكزهم ومرجعياتهم الفكرية والثقافية والسياسية، تلك المرجعيات التي في غالب الأحيان تقرأ العمل قبل أن تقرأه عين المتلقي، فيضيع التحليل الفني وسط الأيديولوجيا وتختفي معه الجماليات لصالح القراءات التعبوية السطحية والمتسرعة.

ومنذ أن ظهر الفن، لم يتوقف الجدل حول ماهيته ووظيفته وجدواه. ظل سؤال الفن حاضراً في ذهن النخب والجمهور. ففي الوقت الذي يرى فيه بعضنا هذا الفن متعةً بصرية صنعتها الأرستقراطية ليس إلّا، يُجمع آخرون أن للفن وظائف أخرى، أهمها تلك التي تتعلق بهموم الناس وحياتهم اليومية، بتجربتهم الاجتماعية، بطريقة تعاطيهم مع محيطهم السياسي، بمآسيهم ومعاناتهم، بأفراحهم ومسراتهم، وبكل ما له علاقة بالإنسان بوصفه إنساناً يؤثر ويتأثر بما يراه حوله. وبهذا، لم يكن للفن دور واحد قط، بل أدوار متعددة، أهمها تلك التي تتعلق بتوثيق منعطفات مهمة في حياة الأفراد والمجتمعات. «غيرنيكا» بيكاسو مثالٌ على هذا.

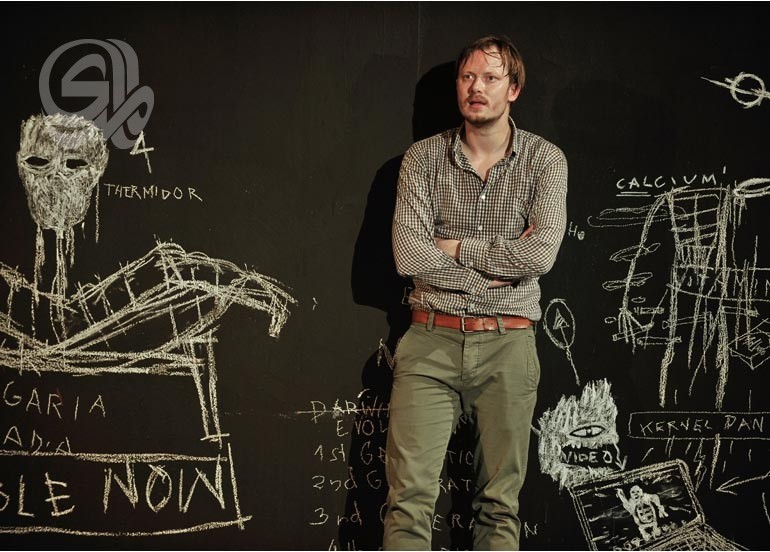

من هنا، ينطلق الفنان العراقي المغترب، محمد فرادي، في تجربته الفنية الأخيرة ليوّثق لنا لحظة مهمة في تاريخ العراق المعاصر، ألا وهي لحظة ثورة تشرين في العام ٢٠١٩.

لقد مرّ فرادي بتجارب فنية كثيرة وخَبِرَ عدة تقنيات وهو ينتقل من ثيمة الى أخرى، لكنني أود الحديث عن تجربته الأخيرة التي تتعلق بآخر أعماله التي جسّم فيها ثورة تشرين خطاً ولوناً، تلك الأعمال ذات المسحة التعبيرية التجريدية كما أقرؤها، والتي ربطت معاً زمنين مهمين مرّا على العراق، زمن الفنان الرائد جواد سليم وزمن انطلاقة هذه الثورة الشبابية.

بمجرد النظر الى أعمال فرادي الأخيرة للوهلة الأولى، سيجد المتلقي حساً عالياً في التجريد وقوة خطوط مرسومة بدقة الى جانب مساحات لونية بألوان غامقة، دافئة غير براقة، وهذا خلاف ما عوّدنا عليه الفنان في سابق أعماله، إذ كانت ألوانه السابقة صارخة وفيها من التنويعات ما يشعر المرء أنه أمام تجلٍّ واضحٍ لتقنيات المدرسة التعبيرية الألمانية بشقيها «جماعة الجسر» وعلى رأسها الألمانيان إيميل نولدة وإرنست كيرشنر، وجماعة «الفارس الأزرق» للروسي الكبير فاسيلي كاندينسكي، ومن ثم ما يُعرَف بــ «التعبيرية التجريدية» الأمريكية، وأهم روادها الأمريكيّان جاكسون بولوك وهانز هوفمان.

اتسمت اعمال جماعة «الجسر» بالعاطفية ودون وجود فكرة أو هدف بالضرورة. مَركَزَ «الجسريون» في أعمالهم اللون والخط والأشكال الهندسية وغير الهندسية بوصفها تكوينات مفتوحة على تأويلاتها وليست معنية بالأفكار والمعاني. ثمّة غرابة بصرية تأخذ معناها من تلقّي الجمهور لسطح قماشة اللوحة، والفنان «الجسري» ليس معنياً بذلك المعنى بقدر عنايته بمشاعره وعواطفه وتخيّلاته وحالته النفسية التي يحددها إطار اللوحة فحسب.

خلافاً لمدرسة «الجسر»، كان الجناح الآخر للتعبيرية الألمانية، أي جماعة «الفارس الأزرق»، قد تشكّل هو الآخر على التنويعات ذاتها، لكنه صار يولي الأفكار والمعاني أهمية كبرى قياساً لجماعة «الجسر». فعلى سبيل المثال، ركّزت أعمال التعبيري الروسي الأزرق كاندينسكي على نظرة الفرد الى المجتمع وعلاقة ذلك الفرد بما يدور حوله من أفكار فلسفية وفكرية كبرى. استخدم هذا الفنان ألواناً صارخة ومتنافرة وغير منسجمة مع بعضها، ناهيك عن تلك الأشكال المشوّهة للطبيعة، والخطوط والجسيمات الحادة والمستفزة التي كان يملأ بها سطح لوحاته. تلك التقنية التي اقتربت من روحها التعبيرية التجريدية الأمريكية فيما بعد، لكن بعشوائية أكبر وعفوية أوسع.

ينتمي فرادي «تقنياً» الى هذا الأسلوب التعبيري إجمالاً، وهو الأسلوب الذي تأثر به أغلب فناني العراق ولازالوا. مع ذلك، وفيما يخص مجموعته التشرينية الأخيرة حصراً، لا يمكن تصنيفه «فكرياً» على التعبيرية طالما كانت هذه المجموعة خلطة مميزة من عدة تقنيات وثيمات وخصائص اشتهر بها عدد من المدارس الفنية عبر التاريخ. لقد عاد فرادي الى التاريخ العراقي القريب واستعار صورة تمثال الطفل من نصب الحرية للفنان العراقي الكبير جواد سليم، ووظّفها رمزاً لأعماله الأخيرة عن ثورة تشرين. حضرتْ صورة هذا الطفل بأوضاع وأشكال مختلفة في لوحاته الأخيرة، فأراد من خلالها الإشارة الى براءة وشبابية الثورة، مستلهماً صورة ذلك «الصبي» العراقي الشهير الذي شارك في الثورة وألقت السلطات الأمنية القبض عليه، لتظهره فيما بعد على شاشة التلفزيون العراقي بصورة ذليلة وكأنه مجرم يستحق العقاب. يرى فرادي علاقة بين «طفل» جواد سليم وصبي الثورة الذي أراد وطناً، فأنتهى به الأمر معتقلاً مهاناً. كلا الصورتين ترمز الى البراءة التي تطالب بوطنٍ يشبهها فتصطدم بوحش السلطة ورصاصاته.

لم تكن لوحات فرادي «التشرينية» بلا هدف أو فكرة، ولم تطلق العنان للألوان العنيفة أن تطغى على روح اللوحة وثيمتها الرمزية، كما تفعل التعبيرية، بل راحت تصف تفاصيل دقيقة من تجمعات الحشود الشبابية التي يتوسطها ذلك «الطفل» الثائر، وتصوّر حركاتهم وهتافاتهم في مشهدية ديناميكية عالية تحاكي مشهدية جدارية نصب الحرية ببغداد. فرادي بهذا لم يعد رسّاماً فقط، بل سارد في الوقت ذاته، سارد يحكي لغة الرموز والصور عبر إعادة إنتاج ثيمة جواد سليم «الحرية» لتظهر في حلة جديدة، حلة أولئك الشباب المتظاهر في ساحة التحرير. لقد أعطتْ لوحات تشرين، في تقنيتها العالية وخطوطها الدقيقة وألوانها الصحراوية، وفي رمزية طفلها الرافع ليديه، ناهيك عن خشونة الملمس الناتجة عن ضربات الفرشاة الشبيهة بضربات فرشاة فناني المدرسة الوحوشية، معنى جديداً للزمان والمكان، وأظهرتْ عمق تأثيرهما في اشتغالات فرادي الفنية. حضر الزمان في شغل فرادي من خلال صورة ذلك الطفل البريء الذي يرمز الى المستقبل الحر في كل حقب العراق الزمنية التي نوّه وأشار إليها سليم في رموزه على نصب الحرية، فيما برز المكان، ساحة التحرير، بوصفه فضاءً ثورياً ليس للحراكات والانتفاضات والثورات إلّا المرور عبره والتشكّل في كنفه. هذا اشتغال زماني ومكاني على ساحة بغدادية شهيرة صارت خزاناً للذاكرة الثورية العراقية.

لا يرى فرادي «تشرين» حدثاً منفصلاً، بل سياق طويل لبلدٍ ظل يبحث عن حريته وكرامته ومستقبله وسط إرث الماضي الثقيل وركام الحاضر القاسي. وربما هذا السبب الذي جعله يبث الحياة في «طفل» جواد سليم المعلّق على نصب الحرية ليعيد قيامته على الأرض ويلبسه ثوب تشرين المعاصرة. إنه بهذا يكتب حكاية تشرين بالفرشاة والألوان، تشرين التي يؤرخ لها فرادي لتبقى غيرنيكا أخرى ملوّنة، كذاكرة شاهدة على «طفلٍ» أبيض وهو يحاول تغيير واقعه الأسود.