طالب عبد العزيز

بائع الخردوات الذي يفري أذني بندائه الملحاح، ذاهباً وآيباً، مرتين وثلاثاً وأكثر في اليوم ويجعلني حانقاً أكثر مما يجب، هذا المسكين، الذي لا يعرف عن المدينة اكثر من مساحة تجواله، في السكك والاديرة، متبضعاً همومه، لا يقل إيلاماً لأذني ولا وجعاً لقلبي من صوت مؤذن المسجد، الذي لا يعلم هو الآخر ماذا يفعل بأذان الناس ساعة شروعه بالنداء السماوي،

الذي يتوجب أن يكون مموسقاً، ورخيماً، ومنسجماً مع الدعوة الروحانية، باذخة الطهر والعذوبة.. الرجل بائع الخردوات لا ينادي أحداً، هو يجلس خلف مقود مركبته حسب، ويترك فمه في مكبر الصوت يصيح ويصيح، أما مؤذن المسجد فهذا رجل يتقيأ نداءه عالياً فتقذف السماء علينا به.

لم تكن حرفة بائع العتيق معروفة في البصرة حتى منتصف الستينات، ولم يمش في شوارع وأزقة المدينة منادياً على بضاعته سوى بائعي السِّجاد العجم الايرانيين، وبقّالي السمك (الِمْتُوتْ) المجفف العُمانيين، وخياطي الخزف الصيني، ونساء الغجر، اللواتي كنا نخافهن، فهنَّ يسرقن الاطفال، ويقطعن أعناقهن لعمل السحر... كانت نداءات هؤلاء تتناسب مع حجم الحاجة، وفيها من اللطف الكثير، فهم يذرعون المدينة سيراً على الاقدام، وليس لديهم مضخمات للصوت، وباستثناء صورة الغجر المتخيلة، فهم مسالمون جداً.. وبعد نكسة حزيران عام 1976 صرنا نشاهد الفلسطينيات وهن يطفن القرى والضواحي متسولات، صحبة أطفالهن، في مشهد مؤثر في انفسنا، بعد أن هجروا من ديارهم على ايدي الغزاة الصهاينة.

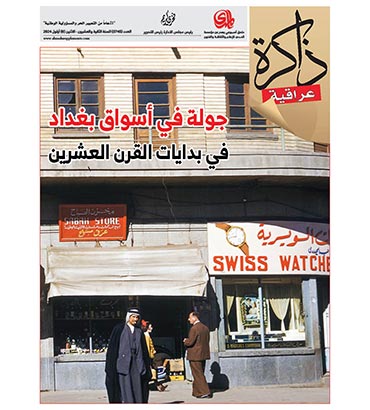

في الباب المعظم، وأمام كل بيت معظم وغير معظم، أو في سوق المواد المستعملة والقديمة، ببغداد أو في البصرة، دائماً ثمة رجلٌ بيشماغ جنوبي، يصغي لصوت المطرب الريفي، المنكوب، المنبعث من راديو مستعمل وقديم ايضاً، يتخذ من الرصيف المتشح بقناني الماء الفارغة وباكياس النايلون السود مكاناً يبيع فيه بضاعته. يمنح المشهدُ المارةَ نواحاً من نوع آخر. كان الرجل قد أجلس ابنته قربه، شارداً مع الصوت المنقوع باليأس والكبرياء وبالسياط القديمة ربما.. لعله تذكر حكاية أحد أجداده مع أحد الشيوخ، في الجنوب الذي تمزقت هويته، ولم يعد إقطاعياتٍ كما بالامس، إنما حشد من عربات تجرها ماكينات مستعملة قديمة، تنقل آلاف الناس الى مقالع الرمل والحصى، والى مكبات النفايات، مثلما تنقلهم الى علاوي البصل والثوم والفاكهة.

هناك، في المدن التي لم تعد مدناً، وفي الحواضر التي كانت حواضر.. حيث تتشقق الاكف وتتمزق الاذرع.. مازال الرجلُ الجنوبي يصغي لصوت مطربه، مستحضراً حكاية أخرى، أخذت أباه الى بغداد أو الى البصرة، التي لا يعرف عنها أكثر من مساحة الرصيف الوسخ، حيث يجلس وابنته الملفعة بقطعة القماش على رأسها، والتي تجاهد بوضع الكمامة خلف أذنيها، فيما يحرص والدها على إبقاء الخرقة سوداء عن رأسها الى الابد، ولا يظهر شيءٌ من شعرها. الصبية لم تتجاوز التاسعة من عمرها. هي تكرر وضع الكمامة الزرقاء، فيما خرقة الحجاب السوداء تكمم الوجه الا من عينين نجلاوتين.

قرأت ذات مرة لأحدهم: ” ولد الايرلنديون ليهاجروا، وإلا لن تكون هناك حانات في العالم” وكتبت انا ذات يوم: ” المُعلِّمُ يحدِّثنا عن الجنوب/ لكأن الساحلَ الطويل لا يؤدي بنا الى الموت/ في الوقت الذي يتركك الحوذيُّ بلا معنى/ الشجرةُ تبتكر معنى لوقوفك/ انت تنسى والريحُ تتذكر. »