علاء المفرجي

القسم الثاني

الطفولة والمكان هي المفاتيح السحرية، لأبواب الموهبة والابداع، ورسم ملامح المستقبل.. فمنهما يستمد كل من اصبح موهوبا في المعرفة خطواته التي تقوده الى المنابع الصافية للكتابة أو الرسم أو الموسيقى..

مراجع ومصادر كثيرة ومؤثرة تحفل بها الطفولة، وينعم بها المكان، هي التي تسهم في صياغة المبدع وترسم هويته الإبداعية، وكما يقول باشلار: «البيت ركننا في العالم، إنه وكما قيل مرارا، كوننا الأول، كون حقيقي بكل ما للكلمة من معنى» .

فهناك علاقة غريبة التي تربط المبدع بالمكان، ما مدى تاثير هذا المكان في صياغته مبدعا، وما هي المراجع والمصادر التي قادته الى الابداع منذ الطفولة؟ أوكما يقول الشاعر إبراهيم البهرزي «وانت تسعى الى الشعر عليك الا تاخذ معك دليلا.. فهو ما تتلمّسه لا ما يدلّك عليه احد» .

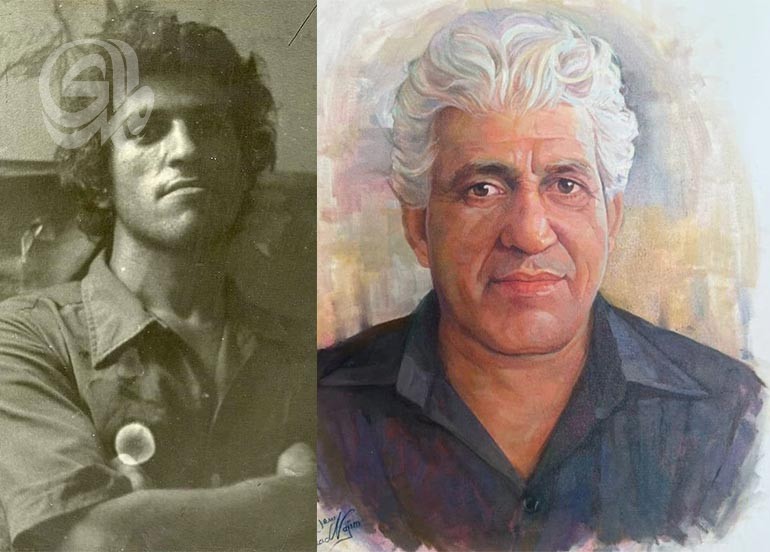

فالح مهدي

لم تٌنبأ تلك النشأة البسيطة بالمآل الذي ستقودني اليه الأيام والسنين القادمة . فقد ولدت في عام 1947 من أب هاجر مع كل أفراد عائلته من قرية عنانة في محافظة بابل ومن أم ولدت في بغداد بيد ان جذورها تمتد الى غرب العراق. عندما كنا صغاراً لم نفكر في جذور الأباء ،مع الزمن ومع الويلات التي مر بها العراق وأصابت كل العراقيين بدرجات متفاوتة، أصبحت مهمة البحث عن الجذور يتطلب قدر من الفضول العلمي. ولدت في حي راغبة خاتون وكان الحي إبان تلك الأيام تسكنه غالبية سنية لكننا والحق يقال لم نشعر أنا وإخوتي وأخواتي اننا من عائلة شيعية بل اختارني مدرس اللغة العربية أستاذي الأول عمر الراوي لأصلي برفاقي في جامع العساف المجاور لمدرستنا ( مدرسة الخزاعية)أي أصبحت إماما في ذلك العمر الصغير حيث لم يتجاوز عمري تسع سنوات! عندما أعلمت والدي بذلك ابتسم وقال لي سأشتري لك عمامة! في الصغر لم تفرض علينا أية التزامات دينية ، مع ذلك ّكنت الوحيد بين إخوتي من يصلي ويصوم . في سن المراهقة توقفت عن الصلاة والصيام دون ان يوبخني او ينتقدني والديّ. درسنا لاحقا انا واخوتي في ثانوية الأعظمية.

كمعظم العراقيين لم أنشئ في عائلة مولعة بالثقافة، فوالدتي امرأة أُمية ووالدي ومع انه خريج مدرسة الشرطة وأصبح ضابطا في الشرطة لكنه كان بعيد عن عالم القراءة والكتابة. من دفعني وشجعني على القراءة كان أستاذي الطيب الذكر عمر الراوي . فقد وجد في الإنشاء الذي كنت اكتبه ما يستحق التشجيع فأهداني كتاب العبرات لمصطفى لطفي المنفلوطي. تلك الهدية وذلك الكتاب كانت الجرثومة التي دخلت في أعماق نفسي ولم تفارقني أبدا فبدأت باقتناء كل كتب المنفلوطي وهكذا كانت البداية، فقد وجد والدي في مسعاي ذاك أمرا لم يعرفه ولكنه يقدره فلم يبخل عليّ بشراء الكتب.

في مرحلة ما بعد الإعدادية كان والدي يطمح ان يخلق مني ضابطاً في الجيش العراقي. ادرك نفوري من هذا الصنف من الأعمال، فقاد خطاي الى دراسة القانون. وحتى أكون أمينا كنت احس بالملل والضجر من الدروس الجامعية فتغيبت كثيرا عن تلك الدروس. لم اجد متعة إلا وانا ادرس لوحدي في مقاهي بغداد مع زملاء لي وكنت حرا في الذهاب للسينما وقراءة كتب أخرى لا سيما في مجال الأدب.

بعد تخرجي من الجامعة عملت محامي في مكتب لمحامي شهير صديق لوالدي وكان مكتبه في الاعظيمة .شعرت بالملل والضجر من تلك المهنة ومع اني عملت محامي وكان لي مكتب في شارع المتنبي انما لم تغويني تلك المهنة فكنت اقضي معظم وقتي في المكتبة المركزية في الوزيرية . في تلك الأيام قرأت كثيراً عن القرامطة وكانت اطمح ان اكتب بحثا عن تلك الحركة المتطرفة دون ان امتلك شيئا من أمور البحث والمنهجية الخ، فبادرت لوحدي وذهبت لكلية الآداب المجاورة للمكتبة المركزية وطرقت باب الدكتور فيصل السامر وطلبت منه مساعدتي لإنجاز بحثي عن القرامطة . ابتسم ذلك الرجل النبيل والمؤرخ الكبير ودعاني للجلوس، ومن ثم سألني لم القرامطة؟ أتعلم ان البحوث عن القرامطة كثيرة؟ لماذا لا تتناول موضوعا جديداً لم يكتب عنه إلا لماماً؟ وبدافع الفضول سألته وما هو هذا الموضوع ؟ فبادرني بذلك الهدوء والاتزان الذي يذكرك بالبصرة (المهدي المنتظر في الأديان) ! لم أتمكن من إخفاء عجبي وجهلي فقلت له (دكتور أنا لا اعرف شيئاً حتى عن المهدي الشيعي). فكان جوابه على النحو التالي ( هذه فرصة لتعرف شيئاً لا عن المهدي الشيعي، بل عن كل أصناف المهدي في ديانات العالم). بعدها كتب رقم تليفونه على ورقة وقال لي «اتصل بي الأسبوع القادم، سأطلب من احد الزملاء المختصين في العالم القديم، ان يقود خطاك». وهكذا كان السامر أول من رمى تلك الحبة الممعنة في الصغر في حقلي الخالي من الزرع، فنمت وأزهرت حتى أصبح موضوع الدين المقارن الثيمة الأساسية التي رافقت مسيرتي كباحث.

رشيد خيون

كانت الطُّفولة، على الرّغم من النظرة الملائكية لها وأنا في هذا العمر، متعبة، كبقية أترابي آنذاك، ولم نكن نتطلع إلى المستقبل حتى خلال دراستنا، غير التطلع إلى الوظيفة البسيطة. حتَّى المدرسة نفسها ليس فيها ما يثير شغف الطفولة، تعليم فقط، وتعليم تحت العصا، تصور كان بعضنا يؤذي نفسه كي يُعذر مِن الذهاب إلى المدرسة، والبيت ليس أرحم من المدرسة، فالمجتمع لا يعترف بطفولتك، يريدون منك التشبه بجدك وأبيك، وأنت في عمر العاشرة مثلاً. كانت المناسبات الدينية ملاذنا في الاجتماع، وهي الأخرى تعطينا دورساً، من على المنابر، في الموت، ولك أن تتصور ماذا يحل في عقل الطفل وخطيب المنبر يشرح، على مسامعه، كيف يهبط ملك الموت ويبدأ بانتزاع روح الإنسان، وماذا يحملك من مخاوف وعِقد، لذا عجل في أن تبدأ بالصلاة والصوم، قبل فوات الأوان، فالمهدي سيظهر في العام القادم، ومَن لم يكن مستعداً لهذا الظهور بالتدين سيعذب، وما إلى ذلك خيالات مفزعة.

إضافة إلى حقن ادمغتنا بالثارات والمعارك والدماء، هكذا نشأتُ على جزر محاطة بالمياه، نسمع عن المدن كبغداد والبصرة، ونتخيلها بالألوان، كذلك تأتي زرع الفزع فينا من قصص الجدات والأمهات، عن كائنات خرافية مخيفة. كانت الأمراض النفسية تفتك بالعديد منا، وما أن تحل مرحلة المراهقة إلا وظهرت للعيان أعراضها، ومن يشكو يشار إليه بالجنون، وعلاجها معيب ومعدوم في الوقت نفسه، يصاحبها قصص حب مؤذية بين الشباب والشابات الغائبات وراء أسوار العادات والتقاليد. أتذكر أحد زملائي، واسمه موسى، انتحر بالتهام حفنة من الزرنيخ، ووقفنا على جثته مطروحة أمام المستوصف ونحن ذاهبين إلى المدرسة صباحاً، وعمه يصفق بيده أسفاً على شبابه عند رأسه، وآخر فقد عقله، من زملائنا واسمه نصاف، ظل هكذا حتى عُثر عليه ميتاً على جرف الهور، وآخرون كثيرون نالوا المصير نفسه، فوسط هذه الظروف ليس لي الحديث عن مصادر ومراجع أهلتني لما أنا به منذ الطفولة.

لكن، هناك جانب يكاد يكون غير مرئي، يتمثل بوجود بيتان، تعودنا رؤية كتب ثقافيَّة في صرائفهم، وهما آل عبد الكريم الخيُّون، وبينهم معلمنا عامر عبد الكريم، تتضمن مكتبته الروايات والقصص، وأتذكر عندما رحلوا في موسم الفيضان(1968-1969) تركوها عند الأعمام آل عبد الهادي الخيُّون، ومنها قرأت أول رواية، وعنوانها «ست البنات» بثلاث مجلدات، وتأثرت بفيروز بطل القصة، ولما التحقتُ باتحاد الطلبة العام، اخترت لنفسي اسم فيروز ليكون اسمي التنظيمي الطلابي، ومنها قرأت «ماجدولين»، وكتاب لولي الدين يكن، وكل هذه قرأتها وأنا في القارب.

كانت الثانية كتب معلمنا فهد الأسدي، الأديب المعروف، وأخيه جابر، وبحكم صداقتي لأخيهم الأصغر نوري، كنا نجلس طويلاً في الصريفة التي تحويها. كذلك كانت لدى والدي كتب من نوع آخر، وأول اطلاعي على كتاب «البيان والتبيين»، من الرازونة، التي يترك فيها الكتاب بعد مغادرته عصراً، فأحل محله، وأخذ الوضع نفسه وأقرأ في الكتاب، لكن لا أدعي أن ذلك كان مصدراً ومرجعاً ليتأسس عليه اهتمامي، في ما بعد، إنما ما ذهبت إليه في التَّاريخ كان تأثيرات متراكمة من فترة الشباب، والعيش ببغداد، والتردد على المكتبات بها، وما أحظى به من بحوث ومقالات كانت تنشرها المجلات الثقافيَّة، وفي مقدمتها مجلة «الثقافة الجديدة»، كأنني كنت أبحث ما أزيل به ترسبات التقوقع الديني والحكايات غير المعقولة التي كنا نسمعها ونحن راهنين عقولنا لدى خطيب المنبر، يتلاعب بها كيفما شاء.

زهير الجزائري

- طبعاً، كلمة أسهمت قليلة، بيني وبين النجف حين عدت إليها عام ٢٠٠٣، أكثر من ٤٥ عاماً من الافتراق. حين عدت إليها كنت أبحث عن المدينة كما المنقّب. أنقّب عن آثار المدينة القديمة وعن أثرها في داخلي، المدينة مشحونة بالرموز والأساطير، حتى لو كنت علمانياً، لابد أن تسمع وأنت في المدينة قصصاً مثيرة عن الجنة وأنهار العسل والحدائق والحور العين، ومقابلها والأكثر تأثيراً جهنم وطبقاتها السبع وما أنتجته المخيلة من وسائل التعذيب، ودائماً يكون الخوف أكثر وأعمق تأثيراً من الفرح.

النجف مليئة بالجن والقصص التي يرويها رجال المنبر، وهم أمهر الناس في المزج بين التاريخ والشعر والغناء للتأثير على الجمهور، التداخل والتعارض بين العلمانية والتديّن يبلغ مداه في هذه المدينة، أغلب العلمانيين، ومنهم والدي وخوالي انحدروا من صلب رجال الدين، وتمردوا على ثقافة آبائهم، منذ طفولتي كنت محاطاً بمكتبات ضخمة، مكتبات أقاربي ذات الأغلفة الجهمة التي تبحث في التفاسير والفقه وعلوم الدين، بينما مكتبة والدي تحوي كتباً ملونة وأغلفتها مرسومة بعناية، فيها قرأت آلام فرتر لغوته والكساندر دوماس و بلزاك، كما قرأت المنفلوطي وطه حسين ومجلات الهلال وسلسلة كتابي، هذه الكتب تركت آثارها العميقة في داخلي وقد حِرت في بداية شبابي بين أن أكون كاتباً أو رساماً.

في النجف تشكلت مجموعة من الستينيين، لا أُعدد الاسماء لأني سأنسى بعضهم بالتاكيد، نواة هذه المجموعة هي حميد المطبعي الخبير وعائلته في شؤون الطباعة، عبد الأمير معله ، موسى كريدي وأنا. كنا نصارع سدنة الشعر العمودي المتغلغل عميقاً في ثقافة النجف، ومعه سدنة الدين الذين حاربوا كل مظهر للتحديث، تميزت هذه المجموعة بإصدارها مجلة (الكلمة) التي تحوّلت الى وعاء للأدب الستيني العراقي. بهذا تميزّنا عن الجماعات الستينية الأخرى مثل جماعة كركوك والناصرية وبغداد. عشنا في تمرد متوتر، كلما هاجمنا المحافظون إزدّدنا تطرّفاً.

شاكر الانباري

- ولدت ونشأت في قرية عراقية تقع على نهر الفرات قرب مدينة الرمادي، أي في بيئة فلاحية أقرب إلى البداوة، كونها محاطة بالصحراء من جهة الشمال، والفرات من الجنوب. ويمتهن الجميع تقريبا حرفة الزراعة، وتمتلك خزينا هائلا من القصص والأساطير والخرافات. وتقضي لياليها عادة بالكلام، عن أخبار القرية والقرى المجاورة، ونادرا ما تهتم بالسياسة. وليالي السهر تلك، من دون كهرباء، تنصرم ببطء على وقع رواية القصص والحكايات. ويلعب فيها الخيال والمبالغات والقفز على الزمن دورا هائلا، ومن هنا جاء اهتمامي بفن السرد. منذ حداثتي اعتدت على قراءة ألف ليلة وليلة، وغزوات الأمام علي، وتغريبة بني هلال، وقصص عنترة بن شداد، ثم أخذتني تلك القصص إلى محمد عبد الحليم عبد الله والمنفلوطي وجبران خليل جبران وذو النون أيوب والكتّاب العراقيين، وهي كما أراها اليوم هروب من واقع القرية الجاف، والكئيب، ونافذة للاطلاع على مجتمعات أخرى، وقصص حب، ومغامرات، وقصائد شعر. ذلك الولد القادم من قرية عتيقة، ومن شوارع مغبرة، سرعان ما وجد نفسه في دهاليز هذا العالم المكتنز بالتناقضات، والظلال، والمدن الباهرة. المكتبة الصغيرة التي أسستها في البيت دفنتها في الحديقة عندما شنت السلطة، آنذاك، هجمتها على الفكر التقدمي، نهاية السبعينيات. وما زالت مدفونة هناك بورقها وكلماتها وأفكارها. أتذكر مشهد الدفن دائما.

طه رهك

نشأت في عائلة متوسطة الحال، حصل أبي في عام 1957 على وظيفة في مختبرات مصفى الدورة بعد تخرجه من معهد البتروكيماوي التابع للمصفى لنحصل على دار في المجمع السكني هناك، كان أبي من عشاق الغناء الثقيل كما يحلو له أن يسميه أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وكذلك المقام العراقي، وكان جهاز الراديو هو المصدر الوحيد للسماع قبل اقتناء جهاز التلفزيون الذي اتاح لنا مشاهدة الأفلام والأغاني، أنا كنت ميالا لسماع الأغاني الخفيفة، أما والدتي وجدتي فيستمعان للأغاني الريفية، كأغنيات وحيدة خليل وناصر حكيم و حضيري أبو عزيز و غيرهم، في مدرستي ( مدرسة الكنوز الابتدائية المختلطة ) كانت معلمة الصف اسمها ست باليت، تغني لنا بصوتها الشجي وكنا نغني معها بسرور، وبعد الاتفاق مع ادارة المدرسة اختارت اكثر من عشرين تلميذة وتلميذ وأنا منهم، ليكوّنوا كورولا تحت اشرافها ليشارك باحتفالات المدرسة وكذلك باحتفالات الحي بالأعياد الوطنية، اتذكر مشاركتنا في ربيع 1962 بالاحتفال التضامني مع ثورة الجزائر حيث غنينا نشيد الثورة (قسما بالنازلات الماحقات) . في نفس العام عرضت سينما النصر فيلم الخطايا بطولة عبد الحليم حافظ و ناديا لطفي، وبعد التوسل والرجاء قرر أبي أن يأخذني أنا وأخي ابراهيم لمشاهدة الفيلم، كنا مأخوذين بجمال الأغاني أكثر من متابعتنا لقصة الفيلم، حفظنا الأغاني الخفيفة مثل (الحلوة) و(وحياة قلبي وأفراحه) وكنا نرددها في الباص أثناء عودتنا من السينما، كان سكان دور مصفى الدورة من مختلف القوميات والاديان كما هو حال العراق عبر تاريخه المديد، جيراننا كانوا من المسيحيين الآشوريين حيث كنا نحتفل معهم ويحتفلوا معنا بالأعياد، وقد حفظنا بعض الأغاني الآشورية والكردية . في بداية الصف الرابع الابتدائي ألغي الاختلاط وتغير اسم المدرسة ( الكنوز للبنين) وكان عام دراسي مشؤوم بحلول اليوم الاسود بتأريخ العراق، يوم 8 شباط 1963 حيث اعتقل أبي وآباء بعض أصدقائي، ثم أجبرونا أن نخلي الدار ونغادر للسكن عند أقاربنا بغرفة بائسة وبدون أبي.

أكرم العقيلي:

في بيت بغدادي تقليدي بسيط لايتجاوز مساحته الثمانون مترا مربعا في احد الازقة المتفرعة من «باب الدروازة « في منطقة الكاظمية حيث تتوزع بيوت عشيرة العقيلي ( العكيلي) المتفرعة من عشيرة ابا الخيل العائدة لقبيلة عنزة المهاجرة من شمال الجزيرة العربية التي نشطت في تجارة الابل وقيادة وحماية القوافل التجارية بين الجزيرة العربية والشام وكادلاء للقوافل العسكرية العثمانية والتي استوطنت واستقرت خارج سور المدينة التاريخي في منتصف القرن السابع عشر الميلادي قبل ان تنتقل لداخل محيط المدينة التاريخي العمراني بموقع مجاورا للباب الجنوبي ( باب الدروازة ) قبل ان تتطور علاقتها في المجتمع الكاظمي التقليدي المحافظ لصبح جزءا من تكوين نسيجه المجتمعي التي انشغلت بزراعة النخيل في المنطقة التي استقروا فيها وتطورت لبساتين كبيرة تم تحويلها غالبيتها الى قطع اراضي سكنية في بداية الخمسينات اطلق عليها ولاتزال منطقة « العكيلات»

في العام 1952 بدأ الوالد بانشاء مصنع للطابوق في منطقة التاجي بمشاركة من مقربين حيث تولى مسؤولية الاشراف على العمل بانشاء المصنع ومن ثم ادارته حتى العام 1958. كنت ارافقه في رحلته الاسبوعية الى موقع البناء موعد تسليم اجور العمال الاسبوعية بالدراهم الفضية التي غالبا ماكانت مسكوكة جديدة و كنت اشارك في عدها وسماع قرقعة وضعها في اكياس صغيرة عدا الاجور التي كانت بالدنانير واجزائها الورقية لكبارهم . كنت اراقب باهتمام ونحن في الطريق ابراج مداخن ( بوجة) المصانع تحت الانشاء او المكتملة بارتفاعاتها وحجومها المختلفة وكان الوالد عادة مايسألني عن رايي بالاجمل من بينها . كان السؤال يثيرني لابحث بالفطرة على نسب البناء كالارتفاع والابعاد ونسبة الميول المختلفة لكل منها لاختيارها كالمدخنة الاجمل وخاصة في انهاءها بالقسم العلوي المستقيم منها “ العرقجين»»»

استطيع القول من المقاربة وتجربة الطفولة في مراحلها المختلفة بانني كنت لصيقا بمفردات البناء برائحة الطين والطابوق و بالرمل والاسمنت ومجبولا بمشاعر الحزن العراقي والتراث الطقوسي العاشورائي والتفاعل مع الارض والطين وانين وجع المراة الريفية العاملة الحاملة لطفلها فوق ظهرها.

علي المندلاوي

غواية الرسم لي كانت مثل مغامرة الصبي في الحكاية الشهيرة (حبة الفاصولياء السحرية) حين شقت شجيرتها عنان السماء، وتسلقها الصبي ليجد فوق السحاب قصرا لجني شرير اختطف اميرة رائعة الجمال، ولديه دجاجة تبيض ذهبا!. غواية الرسم ومطالعة مطبوعات الاطفال التي كنت اطالع قديمها وحديثها بشغف كانت بالنسبة لي كسيقان تلك الشجرة العملاقة التي تسلقتها في طفولتي وبقيت في قصر مسحور في قمتها ارسم حكايا أناس اليوم واساطير الاولين!، مجلات وكتب كنت اجد بعضها في اكشاك (شارع الكفاح) التي كنت اسكن احدى بيوتها (الشناشيل) بعد هجرة اسرتي اليها من مندلي، وحتى مكتبات سوق السراي وشارع المتنبي..

وكان لصدور (مجلتي) عام ١٩٦٩ صداه الاعمق في نفسي لما فيها من مغامرات تحاكي ذائقتي وتضعني في قلب أحداث قصص وحكايات واساطير رافدينية تنتمي الي، وانتمي اليها مجسدة برسوم اخاذة بريشة طالب مكي وصلاح جياد وبسام فرج وعصام الحبوري وفيصل لعيبي ومؤيد نعمة وغيرهم..

بالإضافة الى ما كانت تحفل به من أبواب علمية مشوقة وهدايا من أعداد ورسم المهندس قيس يعقوب، وابواب للتعارف، والإحتفاء بالمواهب، والتسلية، ومعارف وتحقيقات..الخ، حتى انها أغنتني عن البحث عن غيرها من المجلات..