عدوية الهلالي

في فيلم الرسوم المتحركة الرائع (دنيا واميرة حلب)، تأخذنا المخرجة السورية ماريا ظريف في رحلة مع عائلة من حلب إلى أوروبا، ثم الى كندا ضمن حكاية سامية وشبيهة بالحلم تعطي روحا نابضة لشعب منسي.

تتحدث المخرجة في الفيلم عن الحرب المستعرة منذ أكثر من عشر سنوات والنفي القسري من خلال عيون (دنيا) الطفلة التي تبلغ السادسة من عمرها فهي تحب منزلها الواقع في قلب حلب ولديها طير الكناري وجدتها تيتا موني. تفقد دنيا والدتها بسبب المرض، وسرعان ما يتم سجن والدها -المعارض للنظام -دنيا تعرف ببساطة أن مدينتها تعرضت للقصف وأنه يجب عليها الفرار من بلدها مع عائلتها. وفي طريق الرحلة، يرافقها السحر من خلال اميرة حلب التي تراقبها في الظلام بعينيها الكبيرتين اللامعتين وشعرها الاسود الكثيف. وتستخدم المخرجة السحر، ليس لإخفاء الواقع المأساوي بقدر ما يتدخل لإعادة الثقة في الحياة لهذه الفتاة الصغيرة وجميع الأطفال اللاجئين من الحرب. فقد فر أكثر من 6.6 مليون شخص من سوريا منذ عام 2011 وفقًا للأمم المتحدة، كما تتذكر المخرجة ماريا ظريف، المولودة في حلب قبل 40 عامًا والمقيمة الآن في مونتريال ، في نهاية المطاف.

مجلة جون افريك أجرت معها حوارا جاء فيه:

هذا الفيلم هو تتويج لمسلسل من ست حلقات تم بثه عام 2020على الانترنت. متى فكرت في تحويله الى فيلم سينمائي؟

-لقد دفعني الصمود الذي أظهره السوريون الى ذلك. كان والدي، على سبيل المثال، سوريا نموذجيا، عاش سنوات من الديكتاتورية والسجن والحرب، ولا يزال يعيشها في حلب. كان يسبح كل يوم لمدة ستين عاما. وعندما بدأت الحرب، لم يستطع الذهاب إلى المسبح بسبب القصف. ثم قام بعمل حمام مضاد للطائرات في المنزل، لممارسة السباحة بأي ثمن. هذا هو السوري. وعندما رأيت هؤلاء الرجال وهؤلاء الصغار، قلت لنفسي أن هؤلاء الأطفال لديهم القدرة على تعليم الأطفال الآخرين العديد من الأشياء، وليس العكس. وهنا ولدت شخصية دنيا.

ما علاقتك بسوريا، وكيف تشعرين ازاء هذه الحرب؟

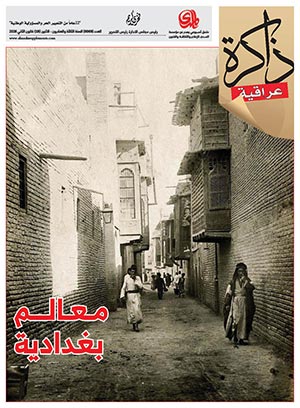

-نشأت في حلب. وعندما تكون حلبياً، تظل كذلك مدى الحياة. إنها هوية قوية للغاية. ومثل جميع السوريين في جميع أنحاء العالم، أولئك الذين غادروا والذين بقوا، لم أكن لأتخيل أبدًا أننا سنعيش حربًا بهذا الحجم، ومع كل هذا الرعب الذي يسود هناك. يمثل السوريون أكبر عدد من اللاجئين في العالم اليوم. ويصعب وصف هذا الشعور لصادم عندما ترى طفولتك وهويتك تنهار. كنت مستاءة أيضًا لأن الإعلام بدأ فجأة يتحدث عن سوريا، البلد الذي لم يتم الحديث عنه قبل الحرب، بسبب نظامه ولأسباب جيوسياسية. وهذا يوقظ جرحًا عميقًا، جرحًا من صدمة الإقصاء والرفض. فمن الصعب بالفعل اليوم أن تكون عربيًا أو مسلمًا ... وتزداد صعوبة ذلك عندما تكون مهاجرًا.

من خلال صورة دنيا وعائلتها، يمكنك تحديد الوجوه والأسماء للمهاجرين الذين تم وصفهم بأنهم كتلة متجانسة في وسائل الإعلام. هل كان من الضروري أن تحرريهم من المجهولية؟

-أكثر من أي وقت مضى. لأن لديهم بالفعل أسماء ووجوه بالنسبة لي. قبل كل شيء، كنت أرغب في تجنب صنع فيلم وثائقي. كان هذا موقفي منذ البداية. أردت أن أصنع فيلمًا عن العلاقات، قصة إنسانية. لأدعو الجمهور إلى الغوص في التاريخ معهم.

لماذا شعرت بالتحفظات؟ هل كان ذلك بسبب إدخال السحر في الفيلم؟

-هل يمكنني وضع السحر في مثل هذه القصة المعاصرة الرهيبة؟ هذا سؤال سألته لنفسي كثيرا. وكان لابد من طرحه. لقد استشرت أختي كثيرًا في هذا الموضوع، وهي مستشارة في علم النفس وخبيرة في حقوق الطفل وخاصة مع أطفال الحرب. فأنا لم أقم برحلة المهاجرين بنفسي ولم أكن طفلة عندما اندلعت الحرب. ومع هذه المسافة، ما هو الموقف الذي كان ينبغي اتخاذه؟ وكيف أقترب من الموت؟ لقد اخترت الاقتراب منه بطريقة ملتوية، بفضل الحلم. وأنا مقتنعة بأن الجمهور الشاب يلتقط أشياء أعمق بكثير مما نعتقد.

وهل ينتشر الفيلم في العالم العربي وخاصة في سوريا؟

-لقد تم عرضه في مراكش. وتمت دبلجة الفيلم مؤخرًا إلى اللغة العربية في دمشق، وشارك فيه العديد من الممثلين السوريين. وحتى اللغة التي اخترناها للفيلم هي مزيج من العربية الفصحى ولهجة حلب لتكون أقرب إلى القلب. لكن هناك تحديات يجب مواجهتها في العالم العربي لتوزيع هذا النوع من الأفلام، فحتى لو كانت دنيا محايدة تمامًا، فقد أردت أن أكون عادلة، ولهذا أظهرت الاعتقالات التعسفية للنظام ولكن دون التأكيد على هذه النقطة إذ يجب ألا يُنظر إلى الفيلم على أنه مناهض للنظام فهذا يغلق الأبواب امامه ويمنع رؤيته، وقد يسيطر عليه النظام، لذلك كان لابد من القيام بكل شيء بطريقة ذكية.