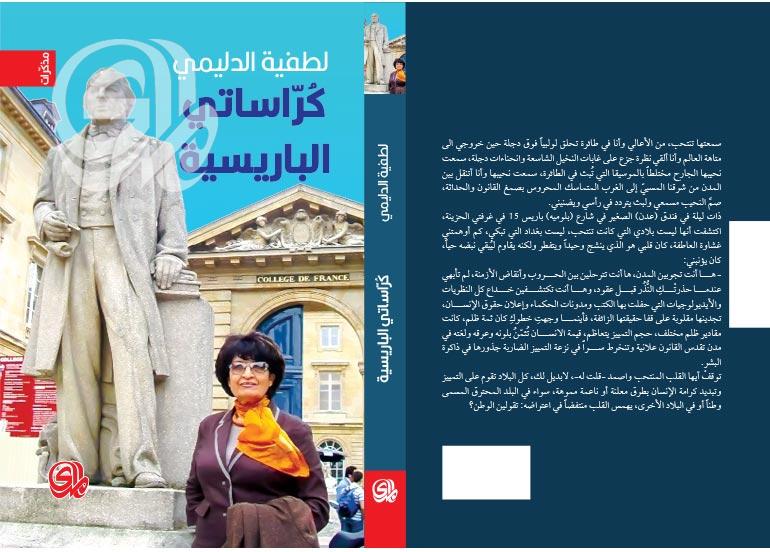

لطفية الدليمي

كثيرةٌ هي التصورات المسبقة التي كانت لديّ على مدى سنوات، وأنا في بغداد، عن وجه باريس الثقافي:

تصور راسخ عن أدبها الكلاسيكي من جانب وذلك الوجه الذي سوّقته لنا لاحقاً كتب الوجوديين حين أغرقتنا بها دور نشر عربية في ستينات القرن الماضي عندما نشطت المؤسسات الثقافية الغربية بعد الحرب العالمية الثانية في الترويج للفكر العدمي واليأس والاستغراق في اللامعقول لتحدث صدوعاً في أسوار يسار الشرق الآسيوي ومثيله الأوروبي والشرق الأوسطي.

كانت كتب جان بول سارتر وسيمون دو بوفوار وألبير كامو تشكل ملاذاً جديداً هشاً لتمردنا، ثم هلّت علينا كتب أندريه مالرو وأراغون وكلود سيمون ومارغريت دورا مثلما عززت ذائقتنا السينمائية أفلامُ فرانسوا تروفو وآلان رينيه وكلود ليلوش وكلود شابرول وروجيه فاديم. باتت السينما الفرنسية دليلنا الحلمي المرتجى إلى عوالم تعويضية تكفل لنا متعتها بعض هروب من ضنك أوضاعنا السياسية وضغوط حياتنا.

لم أندهش لشيء في باريس؛ فمبانيها وتراثها المعماري لايختلف كثيراً عن مبانٍ كلاسيكية عظيمة شاهدتها في مدريد وفيينا وفرانكفورت وبودابست، لم تسعفني ذاكرتي المزحومة بتاريخها الأدبي والسينمائي لأتمتع بمذاق الدهشة والمباغتة، أبداً لم أندهش؛ فقد شاهدت باريس في أفلام الموجة الجديدة والوثائقيات الكثيرة عن معالمها: ثمة وثائقي طويل عن متحف اللوفر كان موجوداً مع غيره من وثائقيات عن متاحف عالمية في مكتبتنا السينمائية البيتية شاهدته في الثمانينات على جهاز الفيديو المنزلي VHS نقل لنا مخرجه التفاصيل الدقيقة للأعمال الفنية عن قرب وكما لانستطيع رؤيتها في المتحف ذاته طوال أسبوع، وصادف أن كان لدينا في مكتبة البيت كتالوغ ملون ضخم أحضره زوجي الراحل في سفرة له إلى فرنسا يضمُّ معروضات اللوفر بتفاصيل ودراسات مذهلة، ولهذا لم أشأ زيارة اللوفر طوال العامين اللذين أمضيتهما في باريس، لسببين:

الأول: هو ماذكرته عن الفيلم والكتالوغ ومعرفتي بجميع مايضمه اللوفر من كنوز الفن الانساني وجماليات الابداع.

والثاني: أن زيارة متحف هائل مثل متحف اللوفر تحتاج إلى صحبة ورفقة شخص يشاركك متعة تذوق الفن والاحتفاء بالجمال، ولابد من تعليقات هامسة نتقاسم عبرها مشاعرنا إزاء حضور الفنون العظيمة.

غير أني لم أتوان عن زيارة متاحف ومعارض مهمة: متحف أورسي معقل الانطباعيين، ومركز بومبيدو للفن الحديث، ومعرض استعادي لسلفادور دالي، ومعرض عن حياة جيمس جويس في باريس، ومعرض عن صموئيل بيكيت ومشاهد فلمية عن أهم مسرحياته ومن بينها نهاية اللعبة وفي انتظار غودو.

داهمتنا أفلام الموجة الجديدة الفرنسية منذ منتصف ستينيات القرن الماضي وسبعينياته، تابعت السينما الفرنسية وقرأت عدداً كبيراً من نصوص سيناريوهات أفلامها منشورة في مجلة السينما التي كانت تصدر في مصر وكان من عادتنا حينها أن نسجل اشتراكاً شهرياً- ندفعه من رواتبنا البسيطة - في إحدى المكتبات ليحتفظ لنا صاحبها بنسخ من الإصدارات الثقافية التي تصله شهرياً من القاهرة ودمشق وبيروت ودار التقدم السوفيتية. كانت (مكتبة الاورفلي) في ساحة الطيران وسط بغداد هي ملاذنا الذي يزودنا بإصدارات ثرية من الكتب والمجلات من بينها مجلة (الكاتب) ومجلة (الطليعة) و مجلة (المسرح) ومجلة (السينما).

رغم مواردنا الضئيلة في أواخر الستينات والسبعينات من القرن الماضي كنا نعيش ثراء ثقافياً حقيقياً بحماس الشباب ووجود الإصدارات الممتازة ومهرجانات الافلام العالمية التي قدمت أروع انجازاتها الفنية وفي مقدمتها فيلم (ديرسو أوزولا) الذي أخرجه المخرج الياباني العظيم (أكيرا كوروساوا) وكان انتاجاً يابانياً –سوفييتياً مشتركاً، ثم بهجة الافلام الفرنسية كأفلام روجيه فاديم و تروفو وكلود ليلوش مخرجي المفضل بخاصة فيلمه الذي كان حدثاً ثقافياً مشهوداً في بغداد (رجل وامرأة) بطولة الساحرة آنوك إيميه وجان لوي ترينتيان (عُرض في سينما غرناطة)، ثم فيلمه الموسيقي الذي أعدّه شخصياً إحدى التحف السينمائية في أواخر القرن العشرين (Les Uns et les Autres) تُرجم إلى العربية بعنوان (باريس والآخرون) وحصل على الجائزة الكبرى (السعفة الذهبية) في مهرجان كان 1981.

شاهدنا الفيلم في بيتنا صحبة أصدقاء وصديقات بواسطة شريط فيديو(VHS) وناقشناه طويلاً وأعدنا مقاطع ولقطات تتميز بلغة سينمائة مذهلة. بنيت مشاهد الفيلم وفصوله على تنويعات لمقطوعة (بوليرو) التي ألفها الموسيقار الفرنسي موريس رافيل (صيف 1928) وكان يعدها من بين أسوأ أعماله ولم يتنبأ حينها بأنها ستغدو العمل الموسيقي العظيم الذي سيعرف به عالمياً وتتداوله أجيال متعاقبة.

فتنني هذا الفيلم الموسيقي الذي تقوم ثيمته على (الحرب العالمية الثانية) ومابعدها، وتمثله ثلاثة أجيال لأربع عائلات (روسية وألمانية وفرنسية وأمريكية) يجمع بينها عشق الموسيقى ورقص الباليه والحياة وتتقاطع مصائرها وتتلاقى في أجواء الحرب والسلم والرقص والموسيقى وفي قصص العشق والخيانات والخذلان والهجران، في كشف متقن لتحولات الأمزجة الفكرية والسياسية وتعاقب المدارس الفنية واختلاف اهتمامات الأجيال المتعاقبة. يظهِرُ الفلم الاحتلال النازي لباريس، ولم يغفل المخرج عن توجيه نقده للاتحاد السوفياتي آنذاك بعرضه لقصة هرب راقص الباليه الشهير رودولف نورييف الذي قام بقفزته الشهيرة في مطار باريس نحو حريته سنة 1960 وقدم رقصاته المذهلة على موسيقى رافيل في قاعات باروكية تعج بالنقوش المذهبة وتختنق بالعطور والمجوهرات وفراء السيدات المترفات الارستقراطيات ونورييف يؤدي قفزته الشهيرة بسرواله الشرقي الحريري ثم يهبط شبه ساحر من علياء رقصته الغرائبية.

مونمارتر وغابة بولونيا

صحبتني الصديقة العراقية السيدة (جهينة) في جولة ممتعة إلى حي مونمارتر المرتفع، إرتقينا الدرج الحجري إلى كاتدرائية الساكركير، على الدرج الواسع إنتشر تحت الشمس عشرات الفتيان والفتيات يستمتعون بدفء أول الربيع، من تلك الهضبة العالية، من ذلك الموقع التاريخي، أطللنا على المدينة الشاسعة، من هناك أحببتها كمشهد، كأثر، كعلامة مجيدة على جمال المدن واتساعها وقسوتها أيضاً، أحببتها كصورة مكتملة بعيداً عن تفاصيلها، بدت المدينة من المرتفع وديعة فاتنة مسالمة؛ ولكن ماأن هبطنا إلى الازقة الملتوية حتى عاودني إحساسي بالوحشة.

قصدنا ساحة الفنانين، المكتظة بالوجوه المرحة البوهيمية والحزينة والوجوه الغريبة التي تسعى لتخليد قسماتها ونظرتها في رسمة بالقلم وتدفع مقابل ذلك موقنة أنّ ملامحها ستبقى بعد فناء الجسد. ثمة عجائز وفتيات يافعات، سائحون وسيدات مرحات يتخذن وضعيات معينة أمام الرسّامين. ما أعجز البشر عن إدراك مفهوم البقاء وسر الخلود الموهوم!! السائحون والسائحات عابرون في المدينة وزمنها، بحثنا معاً عن رسام نعرفه كلانا كان يتخذ من الساحة مقراً لعمله في رسم وجوه العابرين ويعتاش مما يبيع من تخطيطات، لسوء الحظ لم نجد الفنان (صلاح جياد) ذلك اليوم، ولم أحظ بفرصة لقائه طوال عامين من إقامتي في باريس.

جهينة الخبيرة بباريس قادتني في أزقة مرصوفة بالحصى، دخلنا محلات تبيع الأزياء البوهيمية والقبعات، ثم لاشيء، مقاهٍ وزحام وروائح أطعمة، هناك مطعم الروح النباتي، جربنا أن نتناول وجبة نباتية مع خبز الباغيت والاعشاب الزكية: روز ماري وزعتر وجرجير.

إقترحت جهينة: طالما لم تغرب الشمس بعد ولدينا متسع من الوقت سأصحبك إلى موقع رومانسي عريق، ربما هو من أجمل مواقع باريس الطبيعية. هل سمعت بغابة بولونيا؟؟

- قرأت عنها في روايات الكسندر دوما، كان علية القوم ومحظيات البلاط وصائدو فرص العشق يتنزهون فيها على خيولهم وفي عرباتهم.

غابة بولونيا العتيقة تظلل ممراتها أشجارُ الصنوبر والبلوط، كانت حديقة ملكية للصيد في القرن التاسع عشر، تساقط الملوك تباعاً مثلما تهاوت حواجز كثيرة بين طبقات المجتمع في عصر الثورة والكومونة الدموية والجمهوريات اللاحقة، سرنا في ممرات ظليلة يجري فيها متريضون، ومررنا بشواطئ البحيرة، ثمة سائحون يتجولون بقوارب شراعية صغيرة، كنت ضجرة ولاأستطيع رفض ماتبرعت به صديقتي للقيام بدور دليلة سياحية ذلك اليوم، تحسستُ من غبار الطلع في الاشجار الوارفة المكللة بعناقيد الزهور وشرعتُ أعطس وضاقت أنفاسي، كنت حزينة جداً حد أن دموعي انهمرت وظنت الصديقة أنها بفعل عطاسي، لم تكن تدري مايحصل لي كل مساء في باريس وأنا أتجول وحيدة بلا ضمان ولاسكن ولاألفة، كانت مستمتعة بالحديث عن عزمها شراء ستائر جديدة لبيتها الفاره وأنها ستقيم مأدبة تدعو فيها الاصدقاء بعد استكمال ديكور المنزل الكلاسيكي الذي إستأجره زوجها.

بدأت أختنق فعلاً من حديثها الاستعراضي وضيق أنفاسي لفرط التحسس، أغوتني مويجات البحيرة الساحرة وأغاريد الطير والفراغ الشاسع وحفيف الشجر وأشذاء الزهور ووحشة روحي المشردة أن أتحوّل إلى غبار كوني في لحظة فردوسية تسمو على كل ألم.

*من كتابي (كراساتي الباريسية) الصادر حديثا عن دار المدى