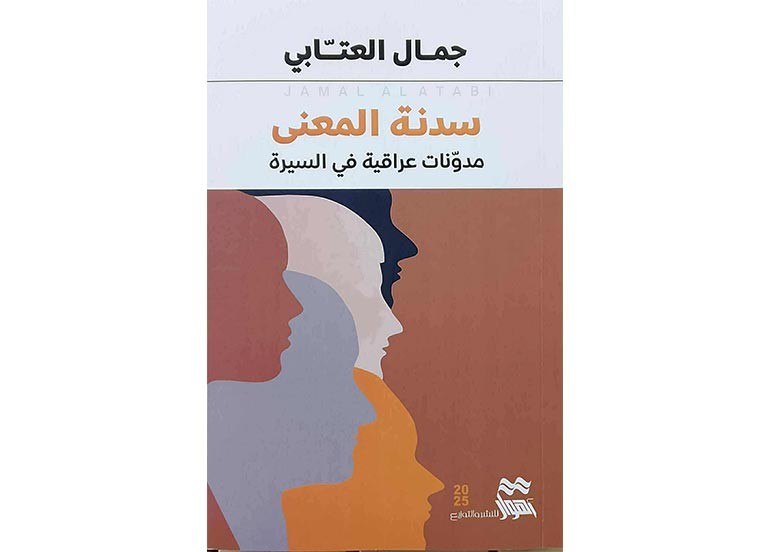

النشأة الأولى والمكان.. وأثرهما في بناء شخصية المبدع

علاء المفرجي

- 2 -

النشأة الأولى والمكان، أسهمت كثيرا في إظهار ميول الادباء والفنانين الى الانحياز لما أصبحوا عليه،

فمن المكان تُروى القصة وتعاش التجارب الإنسانية، المكان الفاعل الذي يوحي بدلالة خاصة على تبلور كيانات ثقافية واجتماعية، يحمل دلالات رمزية ودينية وأسطورية؛ مكان للعيش ينطوي على وظائف تشكل لُحمة متماسكة في استمرارية الوجود الإنساني.

ولا شك أن طفولة المبدع ترتبط بشكل لا انفصام فيه مع المكان وهي التي تحرك الرغبة لما يكون اليه فيما بعد. الأدباء والفنانين الذين حاورناهم تحدثوا عن أثر المكان والطفولة في بناء شخصياتهم.

الشاعر رياض النعماني

في سنوات اولى كنت لا افهمها جيدا.. وانا في بستان العائلة المترامي والمتنوع الذي ظل على الدوام يدهشني اتساعه وتنوع اشجاره، وامتزاجه بنهر دجلة كنت اجدني في ما يشبه الغيبوبة وانا في ظل شجر عميق.. عميق يثير في، ويوقظ تأججا لا افهمه، يُحدث في كياني اشتعالات وتيهان والتذاذ وتوهم وغبطة احيانا تنيمني وانا جالس متكئا على جذع شجرة تفاح او برتقال... كأن المكان ايقاع ادخل في محيطه ومناخه وتشكلات اصواته وروائحه وصمته العميق الشفاف،.. اذهب بعيدا _غافلا عن كل شىء _ في مسرة وزرقة اصوات الحمام والفاختة الحارة فهي تشبه غموض انسكاب فجر الندى على توهج رذاذ يتناثر من محيط حبة برتقالة مثلا او كثافة ليمونة تشتعل في فضاء الشجرة والمكان.

كان مشهد آثار والوان ما يتركه نثار الرمان المنفرط على ثيابي يبعث في دهشة ملونة عذبة.. لكنها مخيفة لانها تسمعني صوت امي وهي تتعذب من عدم قدرتها على محو ذلك الآرابيسك اللوني الآلهي من الثوب.

إلتذاذ هذه الحالة كانت تصيبني بتعب غبطة.. لها مزاج.. وحرير، تذوق شيء ما اطل عليه في نفسي (طبعا ان اميل الى الروح كتعبير مضىء اكثر من النفس التي تقترن عندي بالظلمة والكثافة)... وكنت ألمس تعبي هذا بيدي واراه.. لكن ليست لدي القدرة على دفعه او القفز عليه، تقف سيارة والدي العائدة من البستان بجوار باب البيت فأراها تمتد امام ثقل تعبي مسافة طويلة... امي بعيون سوداء عميقة، مفرطة الحنان ومتوهجة تلمحني فتسألني: إشبيك؟ صاير مثل النوميه، تعبان اجيبها.. واذهب الى سريرها لانام.

النعمانية التي ولدت فيها.. وُلدت هي ايضا علي شاطئ دجلة في محيط من البساتين (اختفى منها الكثير الان).. واعتقد ان طغيان الروائح في شعري سببه هذا.

النعمانية كانت مغلقة بمحيط بساتين يتكرم عليها بفسحة تطل منها على ارض فسيحة ينمو فيها رشاد البر بالمذاق الحاد اللافح ونبات اسمه (الكوكله، ونباتات برية اخرى، زهور صغيرة بتيجان مسرفة التنوع) تشتعل في الربيع فتشعل الارض بتنوع لوني هائل.. أتامله فأُّصاب برعدة وهزة، ورعد يخض كياني كله.. هذه الجغرافية المفتوحة تتصل بعد مسافة ليست بالبعيدة جدا بمنطقة ريفية أسمها (عوينة) هذه المنطقة التي نظمها شيوعيو المنطقة المحيطة فشهدت مقاومة ضارية لقوات الحرس القومي بعد انقلاب 1963 الدموي،.. ظل جيلنا وعموم الناس يتحدثون بزهو عن شجاعة وقوة فلاحي عوينة، ومأثرة مقاومتهم تلك.

تشكلات تلك المنطقة، وعناصرها (عذوبة وانثوية البساتين وشراسة وذكورة عوينه كنت اراها تتكامل في رسم وخلق هوية ذلك المكان وبالتالي ولادة الانشاء الأول لطبيعتي الاولى الشعرية.

الروائي والناقد جاسم عاصي

المحفز الأول هو معلم اللغة العربية في الصف الرابع الابتدائي الأُستاذ (فاضل عباس الكاتب) وبطريقته في تدريس مادة الإنشاء (التعبير) كيف كان يوزع علينا قصص الأطفال. وأتذكر أن حصتي كانت قصة (الراعي الطماع) على شكل كتيب. وفي الدرس الذي تلا طلب منا فتح دفتر الإنشاء بعد أن سحب القصص. وطلب تلخيصها في الدفتر. فكانت درساً بليغاً تحقق من خلال قراءة كل تلميذ لموضوعه، والمعلم يصحح مفردات اللغة على السبورة. تلاه مدرس مادة اللغة العربية في الأول متوسط الأستاذ (حسين الجبوري) الذي درّب نظراتنا على قراءة الكتب ومنها (مسخ كافكا)، وكانت موضوعات الإنشاء غريبة علينا. أتذكر منها (استيقظت فجراً فوجدت نفسك حشرة/ حذائي القديم/ أوراق الخريف) ويتابعنا بمثل ما كان يتابعنا المعلم في الصف الرابع. كذلك لعبت البيئة التي نشأة فيها محفزاً ودوراً كان أساسياً ومركزياً في نشأتي الأدبية بما فيها الصحف التي انتشرت في حقبة الستينيات من القرن الماضي وكنت أقتنيها وأرٌها. ولعل التعدد في خصائص تلك البيئة ساعدت على استنهاض الحس الطبقي وشعوري المفارق في الوسط الذي كنت أعيش داخله، فبدأت منذ تلك الفترة منتمياً سياسياً. نشأت على الجدية في العمل وتنفيذ الواجب والالتزام بما يتوجب أداؤه في الحياة.مما صقل شخصيتي الاجتماعية. كذلك انغماسي في العمل الذي كنت أُمارسه في ورشة صناعة الحلويات، المجاورة لسكننا. كانت علاقات العمل خير تمرين لكشف خصائص المحيط وتنمية الشعور بانتمائي للوجود، وتوسع نظرتي للحياة والعلاقات الاجتماعية. لقد كنت رجلاً في هيئة شاب يستقبل الحياة برغبة رغم منغصاتها. وقبلها نشأتي في الكتاتيب (الملالي) لحفظ أجزاء القرآن الكريم. حيث كان مكتب الملة في خان كبير تدور داخله فعاليات العمل وحركة العمال خاملي البضاعة للتخزين. فقد درست في ثلاث تكيات للصبيان يُدريها (ملّة) وهم (الملا جاسم، الملة أحمد، الملة حلبوص) و(ملاتين) هنَّ (الملاية أُم عبد الرضا، والملاية آسيا). ولا أنسى مشهد راسخ في ذاكرتي يوم اختطف الملة (عبد الرضا) ابن الملاية (أم عبد الرضا) من قبل رجال النظام وضاعت أخباره، وسمعنا أنه اُبعد إلى سجن (نقرة السلمان) وقيل مات في ظروف التعذيب القاسية. وكم كانت مفاجئة عودة (عبد الرضا) بعد ثورة تموز عام 1958 وهو مهدم الجسد، بلغ من الشيخوخة مبلغا لكنه عاد إلى دكانه في قيصرية البزازين يعلم الصبية حفظ أجزاء القرآن كوالدته في البيت. هذه الحادثة وحوادث أُخرى متنت انتمائي إلى الطبقة العاملة والفقراء، وغذت ملكتي العقلية بالوعي المبكر والانشغال بأُمور الحياة. كذلك ادماني على ارتياد دور السينما في مدينة الناصرية كالبطحاء والأندلس والفرات، وأثارتني أفلام حقبة الخمسينيات والستينيات آنذاك بما زخرت فيه مشاهدها بالبيئات المائية والجبلية والصحراوية، خاصة أفلام الكابوي والتيه في صحراء الرمال والمياه كالبحار ومشاهد القراصنة خاصة الرجال ذوي العين الواحدة والأُخرى المنطفئة والمغطاة بقطعة جلد سوداء وأفلام(طرزان).

وكم كانت تُثيرني تلك الشخصية وتؤرقني أثناء النوم. كانت القراءة المنظمة وتحت رعاية أمين المكتبة في مدينة الناصرية القاص (صبري حامد) خير من نما عندي حب القراءة بما كان يقدمه لي من تسهيلا الاستعارة الخارجية دون تأمينات مادية، التي كانت محددة بـ (دينار واحد) للكتاب. كما وركزت في ذاتي ملكة القراءة سفري إلى مدينة البصرة والاتصال بأقران خالي الذين نظموا لي قوائم بأسماء الكتب التي يتوجب قراءتها.ثم اطلاعي على الحياة في المدينة التي أجدها مغايرة عما اعتدت عليه في مدينتي خاصة كدور العرض السينمائي وشخصية(تومان) الجاذبة والتي كتب عنها القاص الأب (محمد خضير) تحت اسم(جيجان).

الروائي برهان شاوي

ولدت في عكد الأكراد بمدينة الكوت، التي تقع جنوب بغداد بما يقارب 180 كيلومترا، وهي التي تغير اسمها إلى (واسط) برغبة نظام البعث في تعريب العراق، حيث تقع (واسط) الحقيقية بالقرب من قضاء الحي، مدينة المغني الشعبي سلمان المنكوب. و (واسط) مدينة أقامها المجرم التاريخي الحجاج ابن يوسف الثقفي والتي تضم مرقد العلامة الجليل (سعيد بن الجبير).

تاريخ ولادتي غير دقيق أبدًا، فأنا الابن الثاني عشر في العائلة، وكما يقال بلهجتنا العراقية (بزر الكعدة). حيث كان أهلي وأخوتي يروون حتى وقت ولادتي وطبيعة الطقس في ذلك اليوم. ولدت عصرا في الأول يوم من رمضان قبل الأذان بوقت قصير وكانت السماء تنذر بالمطر. لكن التبس عليهم الأمر، فقد ولدت في البيت وليس في مشفى، لذاواحد يقول كانت في هذه السنة، وةيعارضه الثاني بأنها كانت قبل ثورة تموز بسنة..وهكذا، لكن حين كنت في الرابعة والنصف أو بداية الخامسة، أخذني أخي ليسجلني في المدرسة، إدّعى بأنني دخلت السنة السادسة، ولأن موظف التسجيل كان من معارفنا فقد قبلني.

في مدينة الكوت ترعرعت. مدينة هي بالأساس شبه جزيرة حيث يلتقف حولها دجلة قبل أن يتوجه إلى الجنوب مارا بالعمارة ليصل البصرة ويدخل في تكوين شط العرب. وولدت في (عكد الأكراد) الذي كان يسمى سياسيا (موسكو الصغيرة) لتوجه شباب ورجال عوائل سكانه إلى اليسار، ولا يسار في العراق آنذاك غير الحزب الشيوعي.

في الكوت انهيت الابتدائية والمتوسطة. وفي المتوسطة بدأت علاقتي الأولى بالسياسية. فقد كان أخي الأكبر عاملا شيوعيا. وكانت، حينها، موجة الحزب الشيوعي عالية وصاخبة. ولأنه خرج متظاهرا ضد الانقلاب الفاشي للبعث في 1963 في الكوت، أطلق (الحرس القومي)، الجناح المسلح للبعثيين الرصاص على المتظاهرين، فأصيب بطلقة في كفه.

وحين نقل إلى المستشفى تم اعتقاله من هناك، ونقل إلى سجن الكوت. وكنت أزوره مع أمي التي كانت تحمل الطعام. لذا، عرفت عالم السجون وأنا ما بين الخامسة والسادسة.

بعد خروج أخي من التوقيف هرب إلى إيران. وجرّاء ذلك كان بيتنا يتعرض ليليا إلى مداهمات الحرس القومي تفتيشأ عن أخي الهارب. وكان والدي يسترضيهم بالمال، حسب إمكانياته. بل، لم تكن المداهمات تخصنا، بل كان في عكد الأكراد عددا من بيوتات الشيوعيين. وقد سردت مشاهدا من تلك المداهمات في إحدى متاهاتي. وحين كبرت تم اعتقالي أيضا، وعرفت معنى ذلك. لذا مشاهد الاعتقال والتعذيب وعالم السجون موجود في معظم أعمالي السردية الروائية بل وحتى في قصائدي.

مرجعياتي الأدبية رومانسية، ودينية، جبران والمنلفوطي والرافعي وإشعراء المهجر وعلى رأسهم إيليا أبو ماضي. أما مرجعياتي الدينية، فكانت كتاب (المراجعات) لشرف الدين الموسوي، وشجرة طوبى، ونهج البلاغة، ثم تعرفت على فلسفتنا اقتصادنا امحمد باقر الصدر، الذي دفعني للتوجه إلى النصوص الأصلية لماركس وانجلز فتجت على مرجعيات جديدة.، لاسيما كتاب (أصل العائلة والملكية الفردية) لأفريديك أنجلز. لكن النشاط الطلابي السياسي وما كان يجري من أحداث الاعتقالات للشيوعيين عجلت في نمو الزعي الفكري والسياسي لديّ، وبشكل مبكر، وقد رويت ذلك من خلال شخصيات روائية في متاهاتي.

الشاعر ريسان الخزعلي

الطفولة والنشأة ريفيّة التكوين، هناك على الضفة اليمنى من نهر (الهدّام) في ريف العمارة / الميمونة. وقبل عام 1958 – إذ أنّي مواليد 1952 - بقليل أدركت ُووعيت ُ ما يحصل في القرية (قرية العدلَه). وعيت ُ على طبيعة حياة الفلاحين وعذاباتهم واضطهادم من قبل الإقطاع الذي لم يترك لهم من محاصيل الرز إلّا النزر القليل. كنت ُ أرى الحسرات في وجوههم وشقوق أكفّهم وتشقق دشاديشهم. كنت أرى بهجتهم حين يصطادون السمك والطيور، وحين يبيعونها للمتعهدين كي يرمموا خساراتهم وعوز عوائلهم. أدركت ثورة 14 تموز المجيدة وأنا في الصف الأوّل الإبتدائي، وما زالت ذاكرتي طريّة تحتقظ بألوان بهجتهم وهوساتهم – لقد ذهب َ الإقطاع إلى نهايته المنتظرة، وعادت محاصيل الرز تملأ عيونهم ومحروزاتهم وفارت تنانيرهم باللهب الأزرق.

في القرية كان الغناء اسطوريّا ً، حزنا ً أو فرحا ً، كانت الأهازيج وأشعار الدارمي والأبوذية تجري على الألسن ِ كالماء حين ينحدر إلى الأهوار، الكل يغنّي ويردد الشعر ويرقص، رجالاً ونساء ً وصغاراً، الكل يغني ويردد الشعر تعبيراً عن أحزان تراكمت على مر ِّ عقود من الزمن. كنت ُ أرى الأطفال حين يموتون غرقاً، وكيف يدفنون في (اليشن). كنت أنبهر بطقوس العزاء الحسيني وأنصت ُ للشعر الذي يردده القرّاء. كما هو انبهاري بترديدات الصبايا لأشعار مرتجلة أو محفوظة، في الأعراس، ومع أمهاتهن َّ في المآتم.

كل ُّ هذا شرخ وعيي وجعلني أقف ُ متحسرا ً، منّصتاً لهذه المهرجانات القروية، حافظا ً أشعارها وهوساتها ونعيها. وبعد دخولي المدرسة الابتدائية وبعد أن عرفت ُ الكتابة،

وسمعت الأناشيد التموزية، داهمني ما ينده المتراكم في خزين ذاكرة الطفولة لأن أخربش دفاتر المدرسة بنظم أشعار لا رابط لها..، وقد قادني هذا الرابط لأن أصحو لاحقاً على ما أسميته ُ شعرا ً.ريسان الخزعلي.

الشاعر اديب كمال الدين

- وُلِدتُ عام 1953 في أسرة علم ودين. وكنتُ منذ صغري ميّالاً للقراءة بل كنتُ عاشقاً لها. وساعد وجود مكتبة عامرة في البيت على أن أقرأ منذ وقت مبكر في حياتي مختلف الكتب وفي مقدمتها قصص ألف ليلة وليلة وروايات جورجي زيدان. وقد ألهبت هذه الكتب خيالي بشكل عميق جداً. وبخاصة قصص ألف ليلة وليلة التي جعلتني أبحر كلّ ليلة مع شهرزاد لتحدثني عن السندباد البحري، وعن علاء الدين ومصباحه السحري، وعلي بابا ولصوصه. كنتُ أعيش القصص هذه بكل نبضات قلبي وأسرح بعيداً في دنيا الخيال إلى الحدّ الذي كنت أحلم بمصباح علاء الدين وجنّيه الظريف!

أمّا الشعر فأتذكّر أنني وجدت في مكتبة البيت دواوين كثيرة للشريف الرضي، والمعري، وشاعر المهجر إيليا أبو ماضي الذي أحببتُ شعره منذ صباي، وكأنني منذ ذلك الحين على موعد مع الرحيل إلى المهجر أو المنفى!

وكان لموت والدي رحمه الله بين يدي وأنا صبي، بعد أن عانى لسنوات طويلة من الشلل النصفي، الأثر العميق الفادح في حياتي. فبه تعرّفت إلى الموت واليتم والفقدان دفعة واحدة، دفعة شديدة القسوة أثرّت عليّ، فجعلتني أفكر كثيرا منذ ذاك الوقت بالموت وسطوته! وجعلتني أتمسّك بكتب القصص والأشعار وأتخذها ملاذاً وصديقاً ليل نهار.

أنهيتُ دراستي الجامعية في قسم الاقتصاد بكلّيّة الإدارة والاقتصاد-جامعة بغداد عام 1976. وعدتُ للدراسة ثانية في قسم اللغة الإنكليزية بكلّيّة اللغات-جامعة بغداد لأتخرج عام 1999. وما بين الزمنين عملتُ محرراً ثقافياً في ألف باء وآفاق عربية. وصلتُ إلى أستراليا مطلع عام 2003 بعد عامين قضيتهما في الأردن، لألتحق بالمعهد التقني لولاية جنوب أستراليا وأنال الدبلوم في الترجمة الفورية.

الروائية شهد الراوي

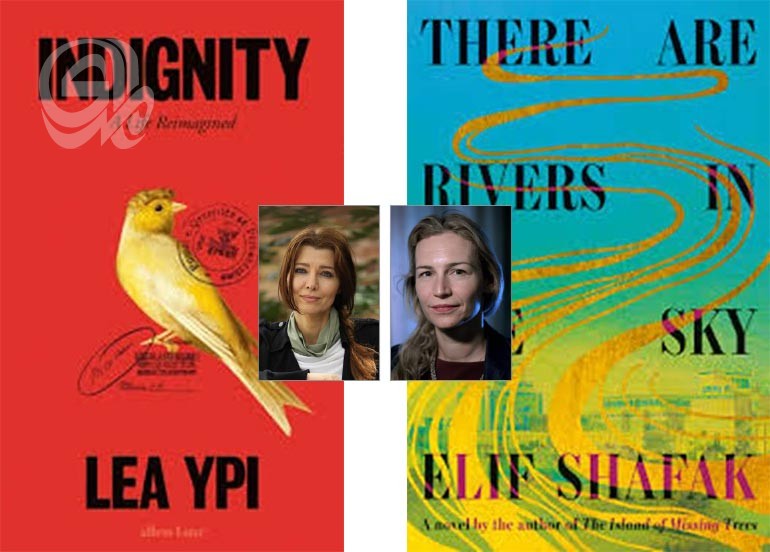

- هذا السؤال يحيلني إلى شعوري باليأس، والذي يراودني كل مرة أطلع فيها على مسيرة حياة الكاتبات حول العالم؛ قبل أيام، على سبيل المثال، قرأت بعضا من سيرة نازك الملائكة عبر ملحق المدى الأدبي، وتفاجأت بكمية القراءة الممنهجة والمكثفة التي تصدت لها منذ طفولتها، في الأدب والفلسفة والتشكيل مروراً بالكثير من المعارف وهي لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها. الأمر نفسه حدث مع فيرجينيا وولف وميري شيلي والأخوات برونتي وبلقيس شرارة واليف شافاق، لكن ذلك للأسف لم يحدث معي.

كنت طفلة تحب الكتابة، هكذا بكل بساطة، أبحث في القصاصات عن جملة يمكنني أن أتعرف من خلالها على كلمات جديدة، وأفتش في مادة الأدب والنصوص عن "محسنات بديعية" تسمح لي باستخدامها مساءً عندما أنكفئ على نفسي مع دفتر يومياتي. بصراحة كل ما قرأته بعمر الطفولة والمراهقة، كان بضع روايات متفرقة في مكتبة تعود لسيدة جارتنا، إذ كانت مكتبتها الكبيرة عصية على البلوغ، لذا اضطررت للهو بالمكتبة الصغيرة " الديكور" المطلة على مطبخها، والتي تحتوي على بعض الروايات الممزقة والمجلات الأدبية التي تشكو أوراقها من التلف؛ تعودت أن أقرأ روايات مصرية مبتورة النهايات، لذلك كنت أجلس وأتخيل النهاية، وأحياناً أضطر لكتابتها بنفسي؛ مازلت أذكر النهاية التي وضعتها لرواية "وثالثهما الشيطان" لنجيب محفوظ، كانت هذه الرواية هي الوحيدة التي سلمت من مجزرة الأوراق المتضررة في تلك المكتبة الصغيرة، حيث أن الفصول الأخيرة كانت لم تزل بحالة جيدة نسبياً، ولكن جارنا عثر على الرواية بين يدي وتفاجأ أن طفلة تحمل رواية بهذا العنوان. وبخني ثم سحبها من يدي؛ فاضطررت كما هي العادة، أن أعيد كتابة النهاية؛ إنها لعنة الحكايات التي لا تقبل الكشف عن نفسها بالكامل، إنه الهامش الضروري من الخيال الذي غير شكل حياتي وإلى الأبد.