طالب عبد العزيز

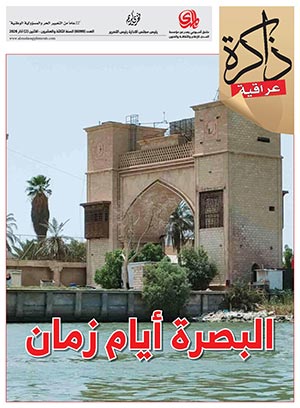

يحلَّ الليلُ باكراً في أزقّة العشَّار، أزقته القصيرة والضيقة، التي تلتفُّ عليه من حدود شبه جزيرة الداكير الى ساحة أم البروم، يحدث ذلك منذ سنوات الحرب مع إيران، يوم كانت القذائفُ تجتازُ زقاقاً ضيقاً لتسقط في أوسع منه، وتترك محلاً لتسقط في آخر. أصحابُها والباعةُ المتجولون يتعجلون شمسَه مغيباً، وقمرهُ بزوغاً، ثم يختفون، تبتلعهم المركباتُ والدراجات الناريّة. لم يحص أحدٌ عددَ الاقفال، التي باتت تقلُّ بفعل التحديث الالكتروني للأبواب، كان العشارُ ومازال سوقاً كبيراً والمحالُ أكبرُ من أنْ تحصى.

أمّا أنا، فقلما أتأخرُ هناك، إذْ المقهى تغلق أبوابها في الوقت ذاك ايضاً، كلُّ الذين التقيهم يجدونني مغادراً، فأنا، ولأسباب جغرافية وسياسية أشهر المغادرين. باعةُ الخرز والمسابح والخواتم هم الذين يتأخرون، أرى أنَّهم يودعون أحجارَهم عند صاحبها، قليل الكلام. يحدث أنْ أخترقَ سوق المغاييز (الهنود سابقا) عائداً من قضاء حاجة ما، ولا أرى أحداً، كلُّ الذين أنستُ بهم بالأمس غادروا، لكنَّ الليلة التي أمضيتها في مكتبة الصحراء صحبةَ الصديقين، الكتبي حمزة العبد الله والهيادجري الأخير Mazin.M كانت مختلفةً، فقد أطلعاني على شبكة الأنفاق السريّة للمدينة، على قلبها السفلي، فالأرض تنقلب بالسكك، والأزقّة القصيرة الضيقة في الليل، ولا تُرى المحالُ، ولا الاقفالُ إلا ظلالاً وعلامات. المدنية خلوٌ من المارة الآن، قفرٌ من المركبات، ساكنةٌ، جسدها الرّخو هامداً، لا يهتزُّ ولا يرتجُّ بفعل من أحدٍ، وإنْ كان مجنوناً. قد تسمع همهمةً، وقد ترى ضوءاً يقطر من نافذة، وربما خطف بين حذاءيك جرذٌ أعمى، أو قط ضال، لا عليك فهذا مما يحدث في مدن كثيرة.

اختمرَ عجينُ الليلِ طويلاً في بطنِ المدينة، حتى أننا لا نعلم لماذا خرجنا، ولا أعرف كيف تأتّى لحمزة إغلاقُ باب المكتبة، لكنّه حرّك سلسلةً، وأدارَ مفتاحاً، وأرخى قبضةً، فتمَّ له ما أراد. كانت دورةُ المياه قريبةً، وصاحبُها يترك المفتاح وراء آجرّةٍ صغيرة، للخلّصِ من أصدقائه، وحمزة من هؤلاء، لكنَّ النفق الذي أخذنا اليه كان شبه مظلمٍ، وبلاط أرضيته جُدّدَ حديثاً، وبدا لي أنَّ بلدية العشار في الليل هي غيرها التي في النهار، فالمقرنصُ الذي يغطّي شبكة الانفاق، حيث نسير كان من النوع المسمّى بـ 3D وهو ما لا يشاهده مستعمل السكك الازقة تلك والشمس في يد النهار. صار معلوم لدينا أنا والهايدجري الأخير أنَّ حمزة إنّما يأخذنا الى قبوٍ في ذاكرته، المحشوّة بطروحات فتحي المسكيني، والمغذاة بالجلوس الطويل مع سالم الزريقاني، صاحب الدار الجديد، لا الى غابة هايدجر السوداء، فكان له ذلك، وكانت لنا فرصة الكشف والمعاينة، وإنْ كنّا بعين ونصف!

لم تكن الكؤوسُ التي أترعها لنا مغشوشةً، فهو لا يأخذُ خمرته من الباعة الملثمين، الذين يخطفون بدراجاتهم النارية في سكك العشار، فلا يسألهم المتبضعُ نوعاً ولا اسماً. كانت زجاجة الـ Jägermeister خضراء، لكنها لم تعد كذلك حين انتصف الليل، ثم اختفتْ، طائرٌ من طيور جورج براك خطفها. الحقَّ أقول إنَّ هايدجر في (كينونته وزمانه) ظلَّ عصيّاً عليَّ، مثلما هو عصيٌّ ومستعصٍ على كثيرين غيري، ولولا Mazin.M آخر الهايدجريين في المدينة، لما وقفتُ على مصطلح الـ (الدازاين) المركب من كلمتين المانيتين تعني/ الكائن هناك / أو الموجود هناك/ كأنني بدأت أقترب من فهم (أنّ الكينونة عند هايدجر هي عبارة عن صيرورة تشير إلى الوجود الإنسانيّ في العالم) هل فهمتُ الجملةَ؟ ربّما. لكنَّ لماذا تراءت لي عرباتُ الحمّالين المركونة قرب مطعم (صبّح صبّح) أحصنةً وأجهزةَ جريٍّ وزرّافات؟ من لعِب بإعدادات القلب؟

يقول حمزةَ بأنني حدّثته عن مفردات شارع الكويت، في سبعينات القرن الماضي، حيث لم يكُ قد ولد بعد! وأنني توقفتُ طويلاً في حديثي عن مقهى ابي نجاح، حيث كنّا نستعرض مهاراتنا في الشعر والكتب والسياسة، لكنني أتذكرُ الآنَ باص الـ O.M الذي كان ينقل راقصات وآرتستات ملاهي شارع الوطني الى عملهن، وهنَّ يخطفن أمامنا في طريقهن الى الباص، الذي صار يجري الهوينا، لم يكنَّ عراقياتٍ، أبداً، هنَّ عربياتٍ، وأجنبيات، جميلاتٍ، بتنوراتٍ قصيرة، وأحذيةٍ إيطاليةٍ، وعطور فرنسية، يحيننا ويمضين. كان العشار بلا أنفاق سريّة، والمحال لا تغلق أبوابها بعد المغيب، والجرذان لا تخطف بين أحذيتنا، والاقفال أقلَّ، ولم تكن الخمرة مغشوشةً في الليل، ولم تكن غابة هايدجر التي في العشّار سوداء ما فيه الكفاية.