ناظم ناصر القريشي

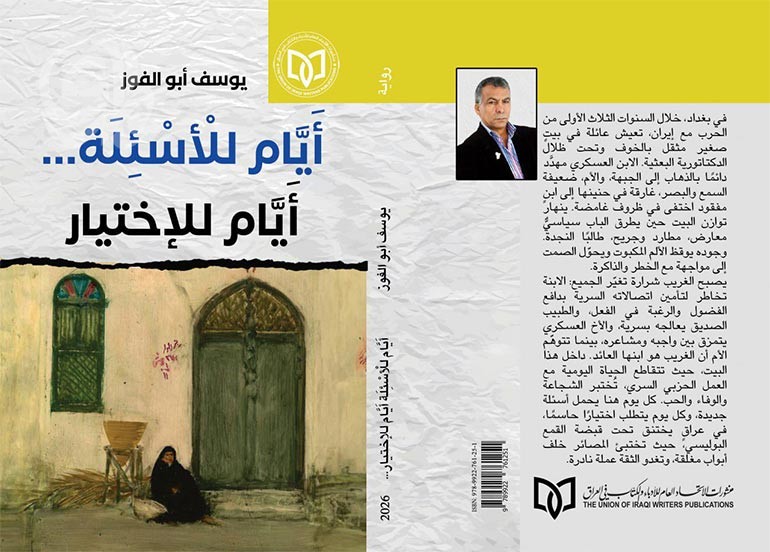

في ديوان «في مديح علبة الألوان – نصوص لا تقترح شكلًا»، لا نجد الشعر كما اعتدناه في القصيدة العربية: لا وزن، لا بناء مغلق، ولا حتى استدعاء تقليدي للصورة. بل نجده متسعات لونية، تُرى قبل أن تُقرأ، تُلمس قبل أن تُفهم.

قصائد لا تُبنى، بل تُزرع. كلمات لا تُقال، بل تُنبت في البياض.

البياض ليس فراغًا، بل أول لون في القصيدة.

هنا، لا يُطلب من القارئ أن “يفهم”، بل أن يدخل، أن يتأمل، أن يُكمل ما لم يُكتمل.

كأن الشاعر يرسم بالحبر لا بالحروف، ويُسطّر الضوء لا الجمل.

يبدأ الديوان بسؤالٍ يحمل في طيّاته وصية:

«تأخرت كثيراً قبلة الحياة، التي وعدتني بها.»

جملة بسيطة، لكنها تُفتح الباب على غياب مُسبق، على وعود لم تُنفَّذ، على حبّ لم يُكتمل. فالقصيدة هنا ليست نصًا، بل تأمّل فيما فات، فيما تأخّر، فيما لم يُمسَس.

النص كله يسير على حافة هذا التأخّر، هذه المُعاينة، هذا الانتظار الذي لا يُفترض أن يأتي:

«الانتظار لا يعني بأنَّ أحداً ما سيأتي.»

ليست جملة يأس، بل اعترافٌ بجوهر الانتظار: أنه لا ينتظر أحدًا، بل يُمارس كحالة وجودية.

الشاعر لا يكتب القصيدة ليُجيب، بل ليُبقي السؤال حيًا، كظلّ على الحائط، كندبة على الجلد، كندمٍ لا يُشفى.

«في مديح علبة الألوان – نصوص لا تقترح شكلًا” — عنوانٌ يحمل في طيّاته تمردًا لغويًّا وجماليًّا. فعبارة “نصوص لا تقترح شكلًا” ليست إنكارًا للهوية، بل رفضًا لفرض الشكل. النص لا يُطالب القارئ بأن يُدركه كبيتٍ، أو قصيدة نثر، أو رسالة، بل كفضاءٍ مفتوحٍ، كمساحةٍ يُمكن الدخول إليها من أي جهة.

إنها دعوةٌ للتأمّل، لا للتحليل. فالشاعر لا يقول: “اقرأ”، بل يقول: “توقّف، وانظر، وامسَس، واسمع”. إنه لا يُقدّم شعرًا، بل يدعو إلى تجربة إدراكية، حيث يُصبح القارئ شريكًا في إنتاج الدلالة، لا متلقّيًا سلبيًّا.

العنوان نفسه هو أول نصٍّ في الديوان، أول لوحةٍ. “مديح علبة الألوان” — ليس مدحًا للألوان، بل مدحًا للإمكانيّة، لمبدأ الإبداع الذي لا يزال حيًّا، رغم الدمار. والعلبة ليست أداة للرسم، بل رمزًا للذاكرة المُتبقّية، للكنز المُهشم الذي لا يزال يُنير.

في هذا الديوان، لا تُكتب القصيدة، بل تُزرع:

«ما زلتُ أغرسُ الضوءَ بأزقة الخارجين في الفجر»

هذه الجملة لا تصف، بل تُنبت. فالضوء ليس شيئًا نراه، بل بذرة نغرسها في الحفرة بين الظلّ والصباح. الشاعر لا يكتب، بل يحرث، يسقي، ينتظر. القصيدة عنده ليست نصًا، بل حقلٌ يُزرع بالضوء، ويُحصد بالصمت.

النصوص لا تتبع تركيبًا نحويًا تقليديًا. بل هي شذرات لونية–شعرية، تنبني عبر التداعي لا عبر المنطق. قصائد بلا خواتيم، وبدايات بلا عناوين، كأن القصيدة تُكتب أثناء تلاشيها:

«أنا لا أغلق بوجه الظلام باباً، كلُّ أبوابي للتركواز والضياء»

«أنا خربشة مجنونٍ على طاولة في المقهى، قلت أزميلاً، وكتبتُ يداً، رسمتْ ضحكةً ومتّْ في الغياب.»

إنه النص الذي لا يصيح، لا يتباهى، بل يتموّج في صمت، تمامًا كما تفعل ضربات الفرشاة الرفيعة على قماش خام.

اللغة المتحرّكة: الكلمات كألوان في حالة تيّار

في هذا الديوان، لا تأتي اللغة كجسد ساكن، بل ككائن حيّ، يتحوّل ويضيء ويجري. هي لغة في صيرورة دائمة، تتحرّك بين الضوء والظل، بين المعنى واللون، لا تستقر في شكل واحد، بل تُولد باستمرار كما تُولد الألوان على سطح قماشة حيّة.

«الرمادي؟ هو لون الذاكرة، التي تُمحى ببطء، مثل أثر الأقدام على الرمل، عندما يأتي المد.»

«أبدأُ بالخشب أو لا أبدأ، ليس هذا ما أتذكّره»

«أملك أكثر من عصا للنسيان، وأقلُّ منها للتذكر»

هذه ليست استعارات، بل إشارات إلى ديناميكية اللغة:

الكلمات لا تصف، بل تتحرك.

المعنى لا يُنجز، بل يُشعّ.

اللغة ليست وسيلة تعبير، بل تيار حسّي، تتقاطع فيه الأزمنة والأماكن، كأن الشاعر يرسم بالكلمات كما تُرسم الموجات.

في كل بيت، ينزلق اللون نحو الصوت، وتنقلب الصورة إلى فكرة. وكأن الشعر هنا لا يُكتب، بل يُعاد ترتيبه في كل قراءة، كما يُعاد خلط الألوان في لوحة لا تنتهي.

الشفرة الإبداعية: أن تترك للقصيدة أن تتنفس وحدها

الشاعر هنا لا يفرض المعنى، بل يُراقب. يفتح النافذة للكلمات كي تتحرك، يُصغي للبياض كي يُكمل الجملة الناقصة. إنه يحرّر اللغة من مركزها، ويمنحها حرية أن تفكر، أن تشك، أن ترتبك:

«أنا من مدينة ليس بين نسائها من تتركُ نافذتها مضَاءةَ، حتى الصباح، فمن أين تأتي القصيدة؟»

«سيأتي أحدُهم ويفتح النافذة الوحيدة / أنا في السرير ممددٌ، منذ البارحة»

هذا النوع من الكتابة هو شعرية الصمت، أو ما يمكن تسميته “التعبير الناقص الممتلئ”. فكل ما لم يُقَل، قد قيل بطريقة أخرى عبر الغياب، السكون، والانمحاء.

الشعر حين يتحوّل إلى نَفَس بصري

ليست هناك جمل مكتملة بالمعنى النحوي، لكنها مكتملة بالتوتّر البصري. الأداة النحوية غائبة أو مُخففة، لصالح الإيقاع الداخلي، لصالح التداعي، لصالح «اللاغة» التي تجعل من الشعر هامشًا يضيء لا مركزًا يُفهم.

«أردتُ أن نمضي مع الشِّباك الى الموج البعيد، الى العلاماتِ التي لن تضلَّ أحداً»

«تعالي، قولي لي شيئاً لم تقل النساء به من قبل. اسمِعيني ما لم اسمعه من امرأة قبلك.»

هاتان الجملتان لا تُفكّران منطقيًا، بل تشعّران تشكيلًا. فالعلاقة بين الزرقة والساحل والزمن هنا ليست علاقة طبيعية، بل علاقة رمزية تأويلية، تُحرّك اللغة خارج وظيفتها نحو إمكانها. الزرقة ليست لونًا، بل حالة انتظار. والساحل ليس مكانًا، بل أفق أملٍ مُعلّقٍ في الملح.

القصيدة هنا لا تُبنى على السبب والنتيجة، بل على الظلّ والانعكاس. كل جملة تُشبه ضربة فرشاة على قماشٍ غير محدود، تُترك للضوء أن يكملها.

في “في مديح علبة الألوان”، لا يكتب الشاعر في عزلةٍ تامة، بل يمشي في دروب الكتابة بصحبة أسماء كبرى من الأدب والفلسفة والفن. كازنتزاكيس يطلّ عليه من بين الصفحات صارخًا: «روحي كلُّها صرخة، وأعمالي كلُّها تعقيب على الصرخة تلك»، فيستعير منه معنى أن تكون الكتابة احتجاجًا على الوجود. رينيه شار يضع في يده وصيةً: «على الشاعر أن يترك أثرًا، لا براهين», فيتعلّم أن القصيدة أثر حسي وروحي، لا حجة عقلية. إكزوبري، بأجنحة الإوز البريّ، يذكّره أن الطيران هو حنين دائم، وأن الرحلة قد تكون الهدف في ذاتها. أما الغريكو، فيدعوه إلى التماهي مع الضوء والظلّ، حيث يصبح اللون ضربًا من التأمل.

هكذا، يتحوّل النص إلى مرآة تتجاور فيها أصوات الحاضر والماضي، ويكتب الشاعر بيديه ويد من سبقوه في العزلة والبحث، ليصنع قصيدة تمشي على خيطٍ من الضوء وتترك أثرًا في العتمة.

هذا الديوان لا يُضيف شكلًا جديدًا فحسب، بل يُعيد تعريف الشعر نفسه. فهو يقترح:

ينقل الشعر من مجاله اللغوي إلى الإدراكي البصري، فيُصبح النص كائنًا يُبصر، لا يُقرأ.

يفتح القصيدة على إمكاناتها التشكيلية والتأملية، فيُصبح البياض جزءًا من المعنى، والفراغ نبرة من النغم.

يقدم النصّ ككائن مفتوح، لا مركز له، ولا حدود، يُقرأ من أي جهة، ويُكمله القارئ من تلقاء نفسه.

يعيد التفكير بالشعر كأثر… لا كحكاية، كظلّ لا كصورة، كإرتعاش لا كقول.

هذا ليس تطوّرًا في الشكل، بل انقلابًا في الجوهر.

ليس هذا الديوان نصًا، بل موقفًا جماليًّا. ليس تأليفًا لغويًا، بل رؤية تشكيلية تبحث عن بياض يكفي لاحتواء الضوء، وعن إطار يُبقي الكلمة حرة.

طالب عبد العزيز لا يكتب الشعر… بل يحرره من قيوده، ويعيده إلى جوهره الأول: أن يكون أثرًا، لونًا، ظلًّا، وارتعاشًا داخليًا.

«أنا من مدينة ليس بين نسائها من تتركُ نافذتها مضَاءةَ، حتى الصباح، فمن أين تأتي القصيدة؟»

تلك ليست جملة… بل قصيدة بأكملها تتلاشى خلف الضوء. قصيدة لا تُقال، بل تُستشعر، لا تُقرأ، بل تُضيء.

متسعات لونية في قصائد طالب عبد العزيز

نشر في: 22 سبتمبر, 2025: 12:03 ص