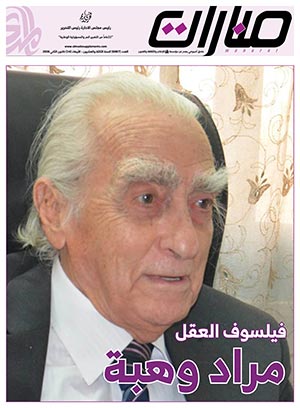

د. طلال ناظم الزهيري

تُعدّ الثقافة انعكاسًا لتاريخ الشعوب وتجاربها المتراكمة، فهي نتاج الموروث الحضاري والاجتماعي والديني من جهة، وتأثير البيئة الجغرافية والمناخية من جهة أخرى. ومن ثم فإنّ لكل أمة طابعها الثقافي الخاص الذي يشكل طريقة فهمها للعالم ونظرتها إلى الإنسان والحياة. ولأنّ هذه العناصر تختلف من مكان إلى آخر، فإنّ الثقافات تتباين بالضرورة في تصوراتها وقيمها ومعاييرها السلوكية، فينشأ ما يمكن تسميته باختلاف الثقافة.

اختلاف الثقافة لا يعني تفاضلًا بين الشعوب، بل هو مظهر من مظاهر تنوع التجربة الإنسانية. غير أنّ هذا الاختلاف كثيرًا ما يؤدي إلى سوء فهم متبادل حين تفسر السلوكيات وفق منظار ثقافي ضيق. فمثلاً نجد أنّ الزعماء الغربيين لا يجدون حرجًا في وضع ساق على ساق أثناء اللقاءات الرسمية، إذ يرون في ذلك مظهرًا من مظاهر الراحة والثقة بالنفس، بينما يُفسر هذا السلوك في الشرق، ولا سيما في العالم العربي والإسلامي، على أنه قلة احترام أو تجاوز للبروتوكول. وكثيرًا ما يُلاحظ أن بعض الزعماء العرب، بدافع من الحرج أو محاولة الرد بالمثل، يقلدون هذا السلوك دون أن يدركوا أنهم انجروا إلى ثقافة ليست جزءًا من منظومتهم الرمزية ولا من معاييرهم الاجتماعية.

وليس هذا المثال سوى صورة واحدة من صور اختلاف الثقافة بين الأمم. ففي اليابان مثلًا يُعدّ الصمت أثناء الحديث احترامًا وتفكيرًا عميقًا، بينما قد يراه الغربيون برودًا أو عدم اهتمام. وفي مجتمعاتنا العربية يُعدّ تجنّب النظر مباشرة إلى الأكبر سنًا من علامات الأدب، بينما يرى كثير من الأوروبيين في التواصل البصري المطول علامة صدق وثقة بالنفس. وحتى الضحك بصوت مرتفع يُعدّ في بعض الثقافات الإفريقية تعبيرًا عن الانفتاح، بينما يُعدّ في ثقافات أخرى قلة تهذيب. هذه الأمثلة تكشف أنّ السلوك الإنساني لا يُفهم إلا ضمن سياقه الثقافي، وأنّ الحكم عليه بمعايير مختلفة يؤدي إلى سوء تقدير للمقاصد والنوايا.

لكن إذا كان اختلاف الثقافة أمرًا طبيعيًا ناتجًا عن تنوع التجارب البشرية، فإنّ ثقافة الاختلاف تمثل درجة أرقى من الوعي، لأنها تتعلق بقدرتنا على تقبّل الآخر المختلف عنا في الرأي والمعتقد والفكر. فثقافة الاختلاف لا تتصل بما ورثناه من بيئتنا، بل بما نختاره من قيم إنسانية تنظم علاقاتنا بالآخرين. لقد أدركت المجتمعات الغربية، بعد قرون من الصراعات الدينية والسياسية، أن الاختلاف لا يعني العداء، بل هو شرط أساسي للتقدم، وأن احترام التعدد في الرؤى والمواقف هو جوهر الديمقراطية. أما في الشرق، وما يزال العالم العربي خصوصًا، فنحن نميل إلى خلط الاختلاف بالخلاف، وننظر إلى من يخالفنا على أنه خصم أو تهديد للنظام الاجتماعي والسياسي والديني.

تاريخنا العربي والإسلامي مليء بالأمثلة التي تُظهر ضعفنا في ممارسة ثقافة الاختلاف. فقد شهدنا منذ البدايات صراعات فكرية ومذهبية انطلقت من اختلافات في الرأي والاجتهاد، لكنها تحولت إلى مواجهات دامية بسبب غياب التسامح. الفتنة الكبرى التي انقسم فيها المسلمون بعد وفاة الرسول ﷺ كانت في جوهرها خلافًا سياسيًا، لكنها تحولت إلى جرح تاريخي ما زالت آثاره حاضرة حتى اليوم. كذلك الحال مع محنة خلق القرآن، التي كان من الممكن أن تبقى نقاشًا علميًا راقيًا بين علماء ومفكرين، لكنها تحولت إلى محاكمات واضطهادات. وتكررت الصراعات في مراحل لاحقة حين غلبت العصبيات القبلية والطائفية والمناطقية على روح العقل والحوار.

وفي واقعنا الراهن لم ننجح بعد في تجاوز هذه الذهنية، فبدل أن تكون الديمقراطية أداة لتنظيم الاختلاف أصبحت عندنا ميدانًا لتكريسه. إننا نقبلها شكلاً ونرفضها مضمونًا، فنرفع شعار حرية الرأي ما دام الرأي لا يختلف عن رأينا، وننادي بالتعددية ما دامت لا تمس قناعاتنا ومصالحنا. امتدّ هذا الرفض إلى مجالات الفكر والدين والسياسة وحتى الفنون والرياضة، فصرنا نحاكم المختلف لا ببرهانه، بل بانتمائه وهويته، وكأننا لا نزال في عصور كان فيها الاختلاف يُعدّ تهديدًا للسلطة أو للدين.

إنّ التحدي الأكبر الذي نواجهه اليوم لا يتمثل في اختلاف ثقافتنا عن ثقافات الأمم الأخرى، فذلك أمر طبيعي ومحمود، بل في عجزنا عن بناء ثقافة الاختلاف التي تحترم التعدد وتمنحه شرعية أخلاقية وإنسانية. نحن في حاجة إلى أن نفهم أن الاعتزاز بثقافتنا لا يتعارض مع قبول الآخر، وأن التمسك بثوابتنا لا يعني رفض كل جديد. فالثقافة القوية لا تخاف الحوار، بل تتغذى عليه، وتزداد عمقًا كلما انفتحت على تجارب الآخرين.

ولكي نعزز قبول الآخر ونعمق ثقافة الاختلاف لدى الأجيال الجديدة، علينا أن نعيد النظر في أساليب التنشئة والتربية والتعليم. يجب أن نغرس في المدارس والجامعات قيم التسامح والحوار، وأن نُعلّم أبناءنا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأن احترام التنوع لا يعني التفريط في الهوية. كما ينبغي أن تتبنى وسائل الإعلام والمناهج التربوية خطابًا يعزز التفكير النقدي ويكسر ثنائية "الصواب والخطأ" المطلقة. إنّ بناء مجتمع يؤمن بثقافة الاختلاف لا يعني أن نذوب في ثقافات الآخرين، بل أن نرتقي بثقافتنا العربية والإسلامية إلى مستوى يجعلها قادرة على استيعاب التنوع، واستثمار الاختلاف في إثراء الفكر وتوسيع الأفق الإنساني. فبهذا فقط نصنع مستقبلاً يوازن بين الأصالة والانفتاح، وبين الخصوصية والإنسانية، مستقبلًا يليق بأمة كان شعارها يومًا: "وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا.»