يرى أنه لا يوجد روائي في العالم لم تتضمن نصوصه شذرات من سيرته

حاوره :علاء المفرجي

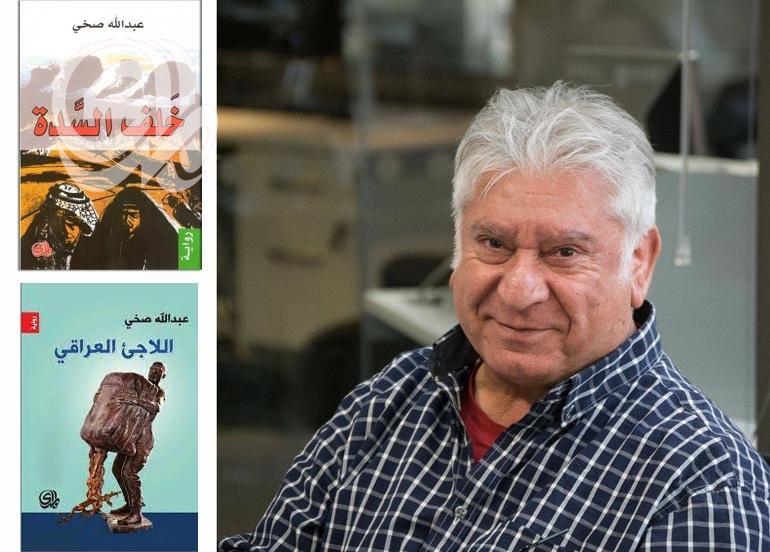

القاص والروائي عبد الله صخي، هو احد أدباء العراق الذين اختاروا المنفى في سنوات القمع الدكتاتوري، إثر الحملة التي شنها النظام القمعي نهاية السبعينيات ..

ولد عبد الله صخي ونشأ في بغداد لعائلة كادحة. وبدأ رحلة العمل مبكرا، وهو بعمر المراهقة، حيث عمل عامل بناء أثناء دراسته ثم دخل الجامعة المستنصرية لدراسة الأدب الانكليزي. وبدأ سيرته المهنية في الصحافة العراقية. وصدرت له اولى اعماله عام 1980 في بيروت، بعد أن غادر العراق الى لبنان عام 1979 واصدر هناك مجموعته القصصية الأولى بعنوان «حقول دائمة الخضرة». ثم انتقل الى دمشق فأقام فيها نحو عشر سنوات ترجم خلالها قصصاً للكاتب الالماني هيرمان هيسه بعنوان «أنباء غريبة من كوكب آخر»، ورواية للكاتب الكيني بعنوان «النهر الفاصل». عمل في العديد من الصحف العربية والعراقية، ومحطات الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء. وصدرت له عام 2008 اولى رواياته بعنوان (خلف السدة) عن دار المدى، وأعقبها باصدار روايتين، شكلت ثلاثية، وهما (دروب الفقدان) و (اللاجئ العراقي) عن (المدى) ايضا.

حاورته (المدى) للوقوف على تجلربته الروائية:

ثلاثيتك كانت توثيقا لسيرتك الحياتية، لكننا نريد أن تحدثنا عن المصادر التي قادتك للعمل الإبداعي؟

- لم تكن توثيقا لسيرتي بل لسيرة جيلي. لقد اتصل بي الكثير من القراء، منذ صدور الرواية حتى اليوم، يقولون العبارة ذاتها: «أنت كتبت عن حياتي». أنا جزء من هؤلاء القراء الذين وجدوا أنفسهم في الرواية، جزء من ذلك الجيل الذي عانى مصاعب مزدوجة أو في ثنائيات صارمة قهرية تطلبت أثمانا باهظة: الحرية والسلطة، المدرسة والبيت، الحلم والواقع، المدينة والريف، الفقر وضرورات الحياة. إنها سيرتنا نحن أبناء الحقول والأنهار والسهول والأهوار، أبناء النخيل والسنابل والآمال التي ننتظرها في مجتمع سلطوي قمعي ذكوري لم يمنحنا سوى أمنيات مجهضة. أشير هنا بما يشبه الجزم إلى أنه لا يوجد روائي في العالم لم تتضمن نصوصه شذرات من سيرته فالكاتب جزء من كل مجتمعي يخضع لنفس الظروف والحوادث والأزمات. وحول المصادر فقد ألهمني نجيب محفوظ وغائب طعمة فرمان وفؤاد التكرلي ومحمد خضير وفكتور هوغو ودوستويفسكي ويوسف إدريس وغيرهم. لقد أمدني هؤلاء بالوسائل التي تمكنني من معالجة الواقع المحلي عبر البحث في الأزقة والدروب الاجتماعية الوعرة لالتقاط الشخصيات القادرة على تقديم رؤية لمرحلة زمنية معينة، فموضوع الأدب، من وجهة نظر سارتر، كان دائما هو «الإنسان في العالم». الكاتب يتحدث إلى «معاصريه، إلى مواطنيه وإخوانه من بني جنسه أو طبقته».

منذ مجموعتك القصصية «حقول دائمة الخضرة» التي صدرت بداية الثمانينيات، وحتى كتابة (خلف السدة) مسافة زمنية تمتد ثلاثة عقود.. ما الذي جعلك تستأنف الكتابة بعد كل هذه السنوات؟

- الحق إني فكرت بكتابة «خلف السدة» عام 1984، أي بعد نحو خمس سنوات من مغادرتي العراق، هاربا من جحيم الملاحقة إذ كانت أجهزة النظام السابق تطارد الشيوعيين وأصدقائهم في حملة هي الأشرس والأكثر جهلا من الناحية السياسية، إذ خسر نظام البعث الحاكم يومذاك حليفا استراتيجيا مهما هو الحزب الشيوعي الذي لم يكن الانقلاب العسكري من أولوياته كما هو عند حزب البعث نفسه، ولم يكن استلام السلطة أيا من خياراته. عند بداية الحرب العبثية الإيرانية - العراقية تولد شعور عام لدى المنفيين قسرا باحتمال عودة قريبة إلى الجذور، إلى المنازل الأولى، إلى أمل جديد سوف نحياه بكل طاقتنا، هكذا سوف نودع المنفى غير آسفين. لكن هذا كان وهما صاعقا أدركته بعد أن بدأت السنوات تتراكم كالغبار، وتجري مسرعة كالخيول. لم أحسب أن الحياة في المنفى سوف تطول إلى الحد الذي يغمرني اليأس من إمكانية العودة إلى العراق. كنت أراه ينأى عاما بعد عام حتى غدا شبحا. يومها كاد المنفى ينتصر علي، لكنه في النهاية فشل في ذلك لكنه تمكن من شل قدراتي. هكذا يترك المنفى آثارا سلبية على الكاتب أو الفنان المسرحي أو الموسيقي. ولا أظن أن المنفيين الذين سبقوني من الكتاب في العالم لم يعانوا ولم يواجهوا صعوبات كالتي واجهتها. ربما تحملوا ما يفوق تحملي خاصة أولئك الذي غادروا بلدانهم بعد صعود النازية في أوروبا. أواسط تسعينيات القرن الماضي استأجرت منزلا صغيرا بعيدا غرب لندن وفّر لي عزلة موحشة لكنها منحتني قدرة نادرة على التأمل. ساعة إثر ساعة أخذت أبني وطنا خياليا، أرسم منازلَه وأشجاره وأنهاره وأكواخه ومواطنيه حتى نهض أمامي عالم واقعي أعاد الخيالُ بناءَ تواريخه وشخوصه ومصائرها فكانت روايتي الأولى “خلف السدة”.

الذي يقرأ الثلاثية لا يلاحظ خطا سرديا منتظما أو تطورا في الشخصيات، مثلما هي ثلاثية نجيب محفوظ، مثلا.. هل كنت تعني ذلك رغم أنك تتناول مرحلة تاريخية بعينها؟

- صحيح. حين كتبت «خلف السدة» لم يكن في ظني أني سوف أؤلف ثلاثية روائية على غرار ثلاثية نجيب محفوظ «بين القصرين، السكرية، قصر الشوق» ولا حتى ثلاثية محمد ديب «الدار الكبيرة، النول، الحريق». كنت أعتقد أني سأكتب رواية واحدة. وبعد صدورها كتب لي قراء متميزون أن النهاية مفتوحة، إذن هناك احتمال أن تكتب جزءا ثانيا. هذا ما حدث ببساطة فصدر الجزء الثاني ثم الجزء الثالث. الأمر كان استجابة لملاحظات القراء الملهمة.

بدأت بكتابة القصة القصيرة وكرست أعواما طويلة لهذا الفن، وأصدرت مجموعة هي «حقول دائمة الخضرة» عام 1980 ثم انتقلت إلى ميدان آخر هو الرواية. كيف حدث هذا التحول؟ لماذا؟

- منذ بداياتي كنت مولعا بالرواية فقرأت منها أكثر مما قرأت من قصص قصيرة. كنت أتماهى مع التفاصيل الحياتية وأتابع الشخصيات في تطورها وتغيرها، ومازالت ذاكرتي تحتفظ ببعض أسماء أبطال الروايات. باختصار كنت مغرما بالرواية. لكن في تلك الفترة من حياتي الأدبية، أقصد أواسط السبعينيات، كان للقصة القصيرة حضور طاغ في العراق والعالم العربي رغم اهتمامنا الكثيف بالنتاج الروائي العربي والأجنبي متابعة ونقدا وترجمة. في لحظة ما شعرت أن المساحة التي أتحرك فيها في جنبات القصة القصيرة ضيقة فيما تمور أحداث ضخمة في روحي تدفعني إلى محاولة إعادة بناء بلدة اندثرت ولم يعد لها وجود. ففي ذلك الصباح من صيف عام 1964 رأيت عشرات البلدوزرات تتقدم نحو “خلف السدة” من عدة جهات لتسحق بيوت السعف والقصب والبواري المتهالكة أصلا وتحولها إلى أرض منبسطة لم يتبق شاهد على ماضيها سوى ضريح السيد حمد الله الموجود حتى الآن حتى خلف مستشفى الجملة العصبية. تلك اللحظة كان السكان يغادرون إلى المدينة الجديدة “الثورة/ الصدر حاليا” في سيارات حمل انتظمت في خط طويل. لم أنس ذلك اليوم حتى بعد مرور أربعين عاما على وقوعه. هكذا لجأت إلى الرواية لأعيد بناء مدينة مندثرة.

كتبت الرواية وأنت في المنفى فأصدرت «خلف السدّة « بعد 28 عاماً من الانتظار. هل كان هذا الانتظار أو الصمت عن كتابة الرواية ضرورياً حتى تكتب سردية السدّة، بمعنى اختمار الفكرة أو النص؟

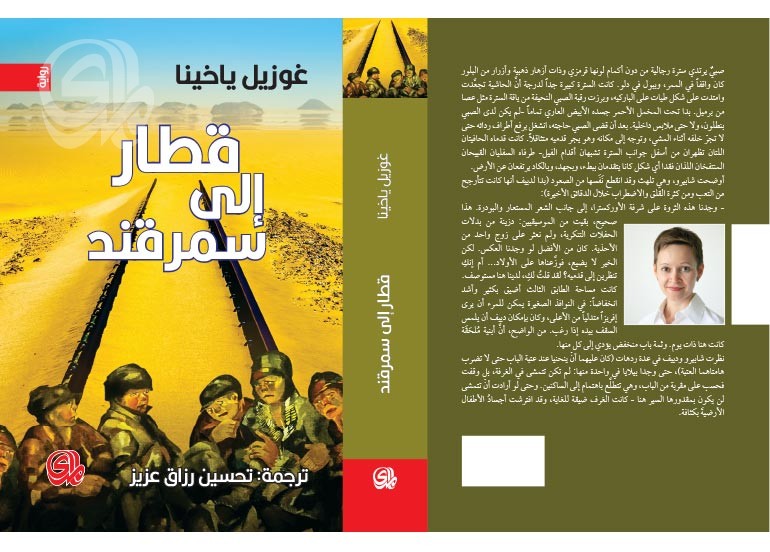

- كلا، لم يكن ضروريا كل ذلك الانتظار لكنه قَدَر المنفى الذي يتحكم بنا. القدر بوصفه مصادفة تاريخية. ففي المنفى أنت محكوم بشروط يفرضها واقع لا تنتمي إليه ويجب أن تنتمي إليه وتحترمه بوصفه عرفا أو قانونا. صحيح لقد فكرت كثيرا برواية «خلف السدة» لكن ذلك لم يكن بقرار شخصي إنما هو قرار خارجي فرضته حياتي الشخصية. التوقف عن الكتابة بحد ذاته ليس هو المشكلة. المشكلة تكمن في استمرار التوقف حتى العطل التام. هناك الكثير من الكتاب توقفوا سنوات طويلة، خوزيه ساراماغو توقف أكثر من عشرين أو ربما ثلاثين عاماً، يحيى حقي توقف أحد عشر عاما، نجيب محفوظ بعد روايته «بداية ونهاية» توقف ستة أعوام. بعضهم عاد إلى التأليف بنشاط وحماس رائعين، والبعض الآخر انصرف لشؤون حياته ويأسه وتأملاته.

القارئ لهذه الثلاثية يلاحظ أن المنفى لم يكن حاضرا، فأنت استعنت بذاكرتك لتسرد وقائع وحيوات عايشتها، توثق لذكرياتك وكأنها الشيء الوحيد الذي يمكن أن تطمئن إليه في الغربة.. ماذا تقول؟

- هذا صحيح تماما في ما يتعلق بالجزأين الأول والثاني، أما الجزء الثالث «اللاجئ العراقي» فتدور وقائعه بين العراق وسوريا ولبنان واليمن ولندن. المنفى كوقائع وأقدار لم يكن موضوعا إلا بمقدار كونه هجرة جديدة. كانت الهجرة الأولى من الريف إلى المدينة «خلف السدة» والثانية من المدينة إلى المدينة «دروب الفقدان»، والثالثة من العراق إلى خارجه «اللاجئ العراقي».

في سنوات الغربة هل فكرت يوما بأن الكتابة هي الخلاص أم أنها وسيله لمعالجة معاناتك وهمومك؟

- أحيانا كنت أراها نوعا من الخلاص المؤقت، ممارسة تمنحني هدوءا مخدرا سرعان يتلاشى تحت قسوة الواقع خاصة بعد العام 2003 إذا أصبحت أعاني من غربتين: غربة الخارج وغربة الداخل.

ترجمت للألماني هرمان هيسه، وللأفريقي نغوجي واثيونغو عملين أدبيين، فهل كانت الترجمة قناعا آخر لإبداعك، أم هو قناع للتخفي... لماذا توقفت عن الترجمة؟

- أعترف بأني ترجمت مجموعة قصص هرمان هيسه في ظل حاجة مالية ماسة. لكن فيما بعد مثلّت الترجمة لي مساهمة في توسيع التنوع الأدبي الذي نتلقاه من نتاج شعوب مختلفة. الترجمة ليست قناعا بقدر ما هي إضافة معرفية لي وإضافة تجربة قصصية أو روائية لتجاربنا الأدبية. كانت محاولة لا تخلو من مغامرة، حدثت بعد تشجيع من أصدقاء مترجمين بارزين وصفوها بأنها اجتهاد. وهكذا غامرت. لكني، وأقولها بصراحة مطلقة، كلما أتعمق أكثر في معرفة العربية والانجليزية، التي أنقل عنها، أكتشف جهلي، فيزداد خوفي، وأقول لنفسي إن عليّ أن أطوّر قدراتي. هذا الشعور دفعني إلى الانصراف عن الترجمة ولا أعرف هل أعود إليها يوما ما أم لا.

شيوع السرد الروائي في العقدين الأخيرين في العراق بلغ حدا نافس الشعر على عرشه.. هذه اليقظة الروائية المفاجئة، ماذا تقول عنها؟ وهل تتوقف أمام روايات معينة؟

- محيّر حقا هذا الاهتمام بالرواية ليس داخل العراق فقط بل في خارجه. هذا الشيوع الهادر بحاجة إلى دراسة نقدية انثربولوجية تكشف لنا أسبابه وخصائصه وأهميته الفنية. هكذا فجأة ما إن تغير النظام السياسي عام 2003 حتى اندفع الجميع لكتابة الرواية (بمن فيهم ربات البيوت) وكأن النظام السابق كان مسؤولا عن كتمانها. ربما كانت الحرية النسبية القصيرة التي تلت ذلك أحد أسباب هذه الظاهرة، ثم سهولة النشر بعد غياب الرقابة، وتطور وسائل الاتصال التكنولوجية، وتراجع الدراسات النقدية الجادة المخلصة للأدب وليس إلى الصداقة. لاحظت أن هناك “ناقدا” لا يهتم إلا برواية واحدة لصديقه! كل تلك العوامل ربما هي التي أدت إلى فيضان ورقي في أغلب الأحيان. السؤال هو: هل تطورت الرواية لدينا بهذا الكم الهائل؟ شخصيا لا أظن. هناك استخفاف بهذا الفن الصعب الذي بحاجة إلى موهبة حقيقية ومعرفة حقيقية. أمام الحركة النقدية اليوم مهمة عسيرة هي دراسة هذا النتاج وتصفيته. نعم أستطيع أن أتوقف عند روايات مثل “مقتل بائع الكتب” لسعد محمد رحيم، “السيد أصغر أكبر” لمرتضى كزار، “طشاري” لأنعام كجه جي، و”مطر الله” لهدية حسين.

هل تفكر مستقبلا بنص ترى أنه يمنحك الخلود المرتجى؟

- لا أفكر بنص يمنحني الخلود مطلقا. لا أفكر بالخلود أصلا. أنا مثل غيري من الناس نمر ونمضي في هذه الدنيا، قد نترك أثرا ما: قصة قصيرة لم تنشر، علاقة حب ناقصة، ذكرى حزينة، أغنية لآخر السهرة. إن بقاء كتاب في التداول فترة طويلة، رواية كان أم عملا شعريا هو مسألة لاحقة قد لا تتم في حياة الكاتب. هل أعتقد دانتي بأن «الكوميديا الإلهية» ستبقى على مر الدهور؟ وهل تصور أرسطو أن كتابه «فن الشعر» سوف يصبح مصدرا نقديا وفلسفيا لجميع الدارسين؟ أمامي مهمة أساسية أفكر بها دائما هي أن أتعلم باستمرار، أن أقرأ أكثر مما أكتب، أن أصغي أكثر مما أتكلم، أن أدرس بعمق تجارب أساتذتي من الكتاب الذين سبقوني والذين جايلوني. أفكر بكتابة نص يرضيني.