علي النجار

لا يزال فن الأداء شبه مغيب في المنطقة العربية، وإن اشتغل فنان ما عليه، فهو مجرد استثناء، أو من باب إظهار المشاركة كتنوع أو كسر لنمطية الأساليب الحداثية التي بت لا أتوانى من إطلاق صفة الوراثة عليها،

وبهذا، فليس غريباً أن لا يعترف معظم تدريسي الفن العرب بفن الأداء، وكأنه لعبة سيرك عبثية لا معنى لها. ما دامت لا تلتزم بشروط ممارساتهم الفنية التقليدية. فصفة اللا ثبات مادياً وزمنياً ومكانياً تؤرقهم، واعتقد إنْ لم نتجاوز هذه المحنة فسوف نبقى محافظين ثقافياً وسياسياً(بصفة المحافظة التقليدية اليمينية). والثبات هنا يعني نكوصاً للوراء. ومشكلة المناهج والتلقي التشكيلية باتت حجر عثرة أمام طلاب الفن الذين غالباً ما يتجاوزون ذلك بالتلصص الحذر على منجزات المعاصرة الفنية العالمية. بمعنى سوف يزداد البون شاسعاً ما بين الثقافة التدريسية المحافظة وثقافة الطالب أو الفنان الشاب الأكثر انفتاحاً على مبتكرات المعاصرة، بما تمتلكه الوسائل التواصلية السائلة من إمكانية الفرجة المفتوحة على كل الأعمال التشكيلية المعاصرة. فغريب مثلاً أن يستهزئ(بروفيسور تدريسي) بمقترح دارس لأعمال محمد عبد الوصي الأدائية كأطروحة لدراسته، وفي ظني أن هذا التدريسي لا يزال مغرقاً بالخط واللون والنسبة الذهبية على سطح قماشة الرسم التي لا يستبدلها بأي أداء فني معاصر، فكيف فاته درس الحداثة الفنية العراقية بروادها الذين تمترسوا خلف حصيلتهم الفنية الأوربية الحديثة، فإن كانت الأربعينيات من القرن المنصرم أكاديمية وانطباعية وحتى تكعيبية، فالعقدين الأخيرين من قرننا الواحد والعشرين باتت مناطق أداءات الفنانين التشكيليين فيها شاسعة ولا تزال خاضعة للتغيير بمستجدات أخرى ، أليس من الأجدر لمثل هذا الأستاذ (الفنان) أن يطلع ولو على النزر اليسير من مكتشفات عصرنا الفنية، أليس هو الآخر يعيش في عصرنا. أم لا يزال من مخلفات الماضي.

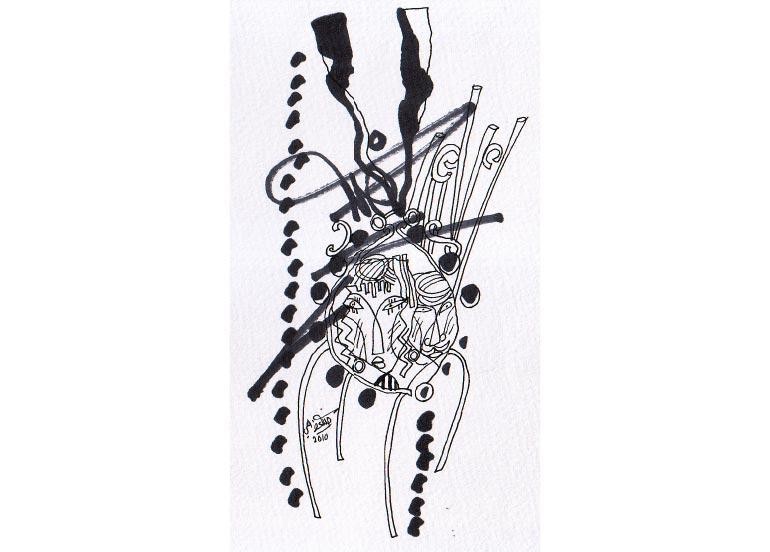

أعمال محمد عبد الوصي، هل هي فعلاً تنتمي للفن الذي يدعى أداءا:

حسنا الأداءات في موروثنا الثقافي ارتبطت بالطقوس الدينية والثقافية بشكل عام، فهي بهذا المعنى لا تمثل الذات كفاعل لوحدها، بل لاسترجاع مشهد الحادثة في طقوس محرم الحسينية، أو للقص شخصية الحكواتي(القصة خون) الإشارية، لكن أن يكون الجسد لوحده فاعلاً فنياً. فهذا يتقاطع وثقافة الأداءات الماضية، ليدخل مجال حقل فني جديد يؤدي أغراضه الخاصة كباث لذاته فقد، ما يفعله الوصي لوحده وأحياناً مع آخرين، كما مشاركته مازن المعموري مثلاً، هو الانسلال من تلك الأداءات التشكيلية التقليدية العراقية، بجسده، وليس كمادة فيزيقية أخرى. وإن استعان ببعض المواد أو الأدوات الجاهزة، فمن أجل استنطاقها بما يتوافق والفكرة المكرسة لها، لا استعمالها تلصيقيا كما في اللوحة والأعمال التشكيلية المقاربة.

يبدو أن محمد عبد الوصي استوعب درس الفن الأدائي كفعل مفاهيمي مبنياً على فكرة بحاجة للإفصاح عنها جسدياً وحسياً، فهو يركب من مادة جسمه وبقية المواد الجاهزة عملاً تركيبياً واحداً تتداخل أجزاؤه وجسده، أو لوحدها أجساد تعبر عن أحداث أو إحالات فكرية ملغزة، سواء كانت موادها الأولية من نسيج شعبي أو اناء طعام، أو خوذة حربية أ مواد مبعثرة أو حتى الفضاءات المحيطة.

في مقدمة لأعماله يذكر محمد بأنه(... في خلال فترة طفولتي كنت أنام أحيانا بمعدة فارغة(إشارة لزمن الحصار الأممي المقيت)، تم تنفيذ أول مشروع فني لأدائي على سطح منزلي سميته(مائدة الغداء) أعبر فيه عن شعوري بالجوع خلال تلك الفترة، وكذلك عن القتل اليومي... أردت أن أنتج فناً مشابهاً لسلوكي وحالتي النفسية، فقدمت اطباقاً من رصاص والخبز ومسدس مربوط بمسامير وأسلاك). ويذكر أيضا بأن(الأداء مهم بالنسبة لي، حيث لا توجد قيود ولا تقنيات تعيق الفكرة... وكفن اعتبره خطاباً معرفياً يحتوي على خصائص شخصية)، انتهى الاقتباس لنستشف منه أهم ميزات فن الأداء، وهي الفكرة التي يمكن تنفيذها بكل المواد المساعدة المتاحة والمعالجة لموضوعها وظروفه الخاصة، وكونه فناً ملتصقاً بذهن وجسد الفنان ويرتبط بالحدث، فهو بشكل عام فن يدمج الوسائط التي تجمع ما بين التكنولوجيا والخيال والحدود المتوقعة له، ما دام يرتبط بالموضوعات العامة والتجارب الشخصية للفنان، كما حاجته للتعبير عن الإدانة والنقد الاجتماعي بروح تحويلية، الزمن والمكان والجسد وحضور الفنان هي التي تؤسس للعلاقة ما بين خالق العمل وجمهوره ولا يهم المكان سواء كان شارعاً أو صالة عرض، ما دام الأداء يؤدي الى ردة فعل المتلقين، وأعتقد أن هناك وشائج مرئية ما بين فن الأداء وفن الجسد وفن الأرض أو البيئة. وأحياناً ما تتشابك خطوطهما ما دامت تقع ضمن منطقة مصطلح الأداءات المفاهيمية، من هنا بات الافتراق عن الأداءات التشكيلية التقليدية على أشده، وما دام فن الأداء منضوياً تحت يافطة الفن المفاهيمي، فبالتأكيد هناك روابط تنظمها وبقية أداءات هذا الفن، لذلك لا غرابة أن نجد أعمالاً عند محمد الوصي منفّذة بمواد وأدوات جاهزة فقط، أو أداءات تخاطرية ما بينه وبين الآخرين. كما أن لدور التوثيق الصوري والفيديوي لأعماله أجده مهماً أيضاً لتؤدي دورها التواصلي بالمتلقي وبتجارب الآخرين، ولا بأس إن كانت التجربة جماعية، كما في عرض انفجار الكرادة مثلاً والتي أعطت زخماً واضحاً لخوض التجربة من قبل أكثر من فنان في داخل العراق.

أخيرا ولكي لا أخوض في استعراض أداءات الوصي، أعتقد بأنه استطاع أن يوصل خطابه الفني لمدياته التي خطط لها، وكفن تواصلي أيضاً مع العديد من العروض العالمية المشابهة.

ما دمت ذكرت في مقالي عمل اليوغسلافية(مارينا ابراموفيتش) والحفاوة التي استقبل به في دورة فينسيا تلك. يقودني ذلك الى اهتمام العالم الغربي، وبشكل خاص في التسعينيات لفن الأداء وانضمامه للثقافة السائدة، حيث اخذت عروض الأعمال المتنوعة، الحية والمصورة أو الموثقة تصبح جزءاً من عروض المتاحف باعتبارها تخصصاً فنياً، وليتم ضمها كما قطع فنية لمجموعاتها، مثل(التيت كلري اللندني، ومتحف الفن الحديث النيويوركي، ومركز بومبيدو الباريسي) وغيرها من المتاحف المشهورة. مثلما دعوة فناني الأداء من مختلف دول العالم شرقاً وغرباً لعروض البينالات وغيرها، ألا يكفي هكذا اعتراف بكونه فناً لا يختلف عن بقية فنون ما بعد المعاصرة.

لننتبه إذا لغياب التصنيف الفني التشكيلي الذي سوف يعيق حركة التشكيل العراقي عن اللحاق بنظرائه من الدول الأخرى، هذا الغياب الذي يكرس تجاهل التجارب المحلية المعاصرة الرائدة(مع تحفظي على زمن الريادة) واعتبارها خارج مفهومه لضوابط وشروط ملامح العمل الفني. وبهذا ربما يكون محمد عبد الوصي بالنسبة لهم مجرد مشعوذ، لا بكونه فناناً باحثاً عن أداءات فنية جديدة، هي بالأحرى كانت من منجزات الفترة الزمنية لستينيات القرن الماضي وما بعدها. وما دام عصرنا الحاضر يشتغل على إعادة تفكيك المفاهيم الفنية وإعادة صياغتها من جديد، فهل علينا أن نترك هذا الجديد لصياغات عبرها زمننا بحوالي ثمانية عقود وأقدم بكثير، وهل نحن أقوام ماضوية، سؤال أعتقد على كل أساتذة الفن التشكيلي العراقي أن ينتبهوا لأهميته الحضارية.