طالب عبد العزيز

الساعة قبل الخامسة والنصف بحسب توقيت مقهى ريش، بميدان طلعت حرب واليوم هو الثلاثاء الماضي، اي الخامس من شباط. بعد دقائق سيدخل خالد السلطان، ساعرفه بقامته المديدة وحيويته التي لا تخطئها العين، هو الذي ترك مجلسه في مقهى الادباء التي بالبصرة مكرهاً، منذ عقد او اقل بقليل، صديقي خالد المقيم وأهل بيته في القاهرة لسنوات، كنت قد فارقته او فارقنا منذ ان كانت الطائفية البغيضة تحتكر الحياة وتحسم أمر الاعناق في البصرة.

لكن، ماذا لو لم اعرفه؟ أنا الذي لا تحفظ عيني إلا الصور والهيئات الاولى، وكل ما يتغيّر في الأيام والسنوات يخدعني! وكيف سأتيقن من ان الداخل عليَّ من باب المقهى هو خالد بعينه؟ هكذا، ساورتني الظنون، ولعبت برأسي المقادير ، كيف لا والعهد الذي بيننا قديم، ثم أن قافلة الظنون ذهبت بي ابعد من ذلك، قائلةً؛ ترى ماذا لو أنه لا يعرفني، فأنا أيضاً قديم عهد عنده! فقد ابيضّ جماع شعر راسي، وسالت مقلتاي، وأبدلتُ أسناني بطقم لم يعهده، ولعليّ ازددت لحماً، مثلما ازداد طولا ونحافةً، ياه، هذه الظنون اللعينة تفسد عليّ سروري باللقاء به.

ها هو خالدٌ السلطان يدخل، بقامته التي اعرفها،وبالجاكيت ذاتها التي طالما وجدته بها، لكنه يبطئ بخطاه كثيراً، ويضيّق من عينينه كيما يبصر أكثر، وقبل أن يجدني هُرعتُ اليه مصافحاً ومعانقاً، وحين وجد كرسيه مناسباً صار قبالتي، ياه، ما الذي يحدث في ميدان طلعت حرب! وكم عدد الغرباء الذين سيلتقون ببعضهم في اللحظة المنفلتة من الزمن هذه! ارتجافة اليد، والبطءُ في حركة العين، والابتسامة الحييةُ وبريق المعرفة والسكينة المفرطة في النفس وكثير غير ذلك كله مازال كما تركته فيه ويتأكد.

وكمن يتصفح كتاباً يحبّه، كمن يتفحص قميصاً قديماً عثر عليه في فوضى خزانه ثيابه، ثم فجأة يتبين له بأن القميص هذا مسكون بإنسان آخر طالما كان فيه، هكذا كنت حين صار خالد يواجهني، هو إذن بلحمه وعظمه وهدوئه وإنسانيته وبكينونيته التي تركته عليها وبصريته المفرطة .. وحين أنس واحدنا ببعضه ، وتحقق لكل منا بأنه يجلس إلى خِلّهِ وصاحبه كانت الطاولة التي بيننا تضيق وتضيق لتحسم أمراً، مؤكدة لنا باننا الان معاً، نعبثُ بمقدرات القتلة والظلاميين، وأنّ فكرة البعد والغياب محض تذكِّر يهرم، ولا يقوى على إذلال الود والمحبة، وان الأيام والسنوات كذبة في لعبة الزمن.

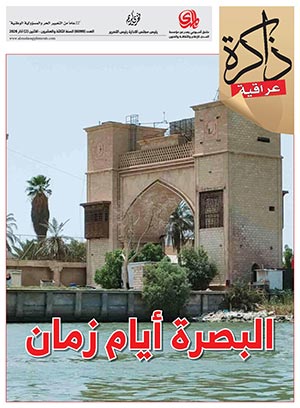

حتى سنيّات ما اسميها قبل مغادرته البصرة ظل مجلس خالد السلطان او خالد كتاب بمقهى الادباء في البصرة يشكل مركزاً ثقافياً، معلوماً يجتمع حوله الادباء والفنانون ، ويتخلق بصفاته وميزاته الكثيرون ، وهو علامة المكان الفارقة، ودلالة الحضور الأدبي والفني في المدينة، على الرغم من نتاجه القليل في المسرح، فهو مخرج، وصاحب رؤى افكار كثيرة فيه، ولديه موجهات بالغة الرصانة والدقة، ويأخذ الفنانون نقده في السينما والمسرح على محمل الجد، وبعد فهو قارئ استثنائي للشعر والقصة والرواية وصحفي رصين، عمل رئيساً لتحرير جريدة الاخبار البصرية، ولأنه كذلك فقد شكّل غيابه عن ثقافة البصرة ثلمةً لا نجد من نردمها به.

لكن، في مقهى ريش، التي مازالت على الناصية إلى الآن بميدان طلعت حرب كنت قد رأيت خالداً آخر، غير خالد السلطان البصريِّ، المولود في بليدة الزبير بطابعها النجديِّ المعروف، والخارج فيما بعد من أزقة محلة الجمهورية الشعبية، والمستقر في السكن الجامعي، والمغادر لمكانه الأثير على المكاره، فهو الآن لا يعرفُ إلا القليل عن القاهرة، ولن تكون مقاماً اخيراً له ، لديه سائق يأخذه إلى الأمكنة التي يجدها معلومةً حسب، كانه يخشى ضياعاً ما، إذْ سرعان ما يعود به إلى البيت، وهو بلا صحبة، ولا أصدقاء، ولم يؤسس لمقهى يجلس فيه، هو المعلوم لدينا باختراع المقاهي، وهناك خلل واضح في ترتيب ساعات الليل والنهار عنده، لكنه مازال وكما نعرفه عنه كائناً ليلياً بامتياز.

في السيارة التي أقلته ثانيةً إلى بيته المؤقت بإحدى الضواحي البعيدة في القاهرة ومن زجاجها الذي شفَّ كثيراً الساعة تلك كنتُ تأكدتُ من أنه سيأتي البصرة ثانيةً قبل مغادرته إلى مكانه الموعود لا ليخترع لنا مقهى آخرَ ، او يرشد القائمين عليه إلى ما يتوجب عليهم فعله، ولا ليطيل المكث فيه متحدثاً عن أنتونين آرتو وسارتر وكامو وبريخت وسواهم ، ابداً، لن يحدث هذا، إنّما ليؤكد بأنّ لعبةَ الحضور والغياب ماتزال بصريةً بامتياز.